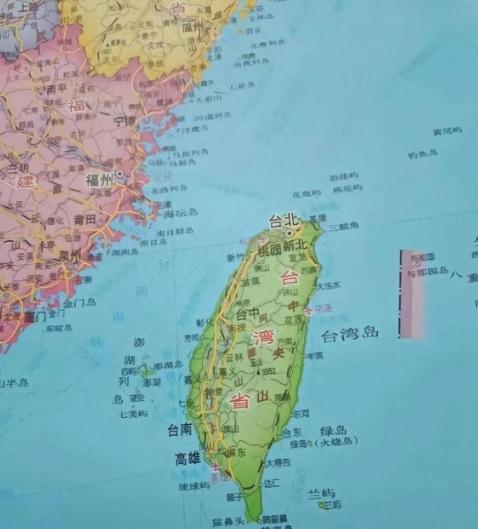

一位山东小伙提出了一个台湾回归后的管理思路,不要直接设为一个省,也不要搞特区,而是采取划分牵制的方式,让福建、广东、浙江分别管理台湾的一部分,经过几代人的时间,通过教育和文化融合,逐步拉近两岸差距,再考虑独立设省,这灵感来自朱元璋当年的行政手段,成功弥合了南北长达四百年的分隔。 这种将历史经验与现实问题创造性结合的构想,究竟是异想天开,还是深谋远虑? 朱元璋在明初面临的南北隔阂,与今日两岸社会的差异,虽时空迥异,却有着治理智慧上的共通探讨空间——如何在维护统一的前提下,化解长期分离带来的文化与心理鸿沟。 台湾与大陆七十余载的隔海相望,不仅是地理上的距离,更在社会生活的诸多层面形成了各自的轨迹。 直接设省,如同将两块硬度不同的金属瞬间焊接,快速却可能产生裂痕;特区模式,虽能提供政策缓冲,却也可能筑起新的无形壁垒。 三省分管的思路,试图在刚性与柔性之间寻找支点,利用福建、广东、浙江三省与台湾的独特联系,编织一张多维度的融合网络。 福建与台湾北部,地缘相近、文缘相承,共通的闽南语腔调和对妈祖的虔诚信仰,使其天然具备成为文化黏合剂的潜质。 浙江作为市场经济的弄潮儿,其数字经济与高端制造的先发优势,若能辐射台湾中部,或将成为产业升级的“助推器”。 广东敢闯敢试的基因与粤港澳大湾区的辐射能量,则为台湾南部的发展注入活力,充当对外开放的“试验田”。 教育,被视为融合工程的“总开关”。 共同历史记忆的重塑,文化符号的共享,以及青年一代价值观的潜移默化,都需要教育体系的长期耕耘。 当台湾的孩子在课本中读到与大陆同龄人相似的历史叙事,当两岸学子在夏令营中共同描绘未来,心理的隔阂便已悄然消融。 文化交流则如空气般渗透在日常生活的方方面面。 一首闽南语歌曲的两岸传唱,一场歌仔戏的共同演绎,一次妈祖诞辰的联合庆典,都在无形中拉近着心的距离。 这些看似细微的文化互动,实则是构建共同身份认同的基石。 经济融合是另一条不可或缺的主线。 台湾的电子信息产业与大陆的广阔市场,浙江的民营资本与台湾的精致制造,广东的创新生态与台湾的科研能力,其间蕴含的互补性与合作潜力巨大。 基础设施的互联互通,让两岸民众往来如同串门;医疗社保的逐步对接,则让台湾同胞切实感受到作为中国公民的福祉。 然而,任何宏大的构想在落地时都需直面现实的荆棘。 台湾社会内部的多元声音,要求治理方案必须具备足够的包容性与灵活性。 三省分管如何避免“九龙治水”的混乱?政策标准如何统一?资源如何公平分配?这些都考验着中央统筹协调的智慧与能力。 行政体系的无缝衔接,司法制度的相互兼容,民生保障的均衡覆盖,每一个环节都需要细致打磨,不容有失。 历史的经验告诉我们,区域间的协调发展,既需要顶层设计的蓝图,也需要基层实践的磨合,更需要时间来孕育共识。 相较于直接设省的“一步到位”和特区模式的“特殊对待”,三省分管更像是一场“渐进式的融合交响乐”。 它不追求一蹴而就的惊艳,而是致力于谱写一曲和谐共鸣、余韵悠长的乐章。 在这个过程中,中央的统一领导是定音鼓,三省的协同配合是主旋律,台湾民众的积极参与则是不可或缺的和声。 两岸走向深度融合,注定是一场需要几代人接力奔跑的马拉松。 它考验的不仅是政策的智慧,更是民族的耐心与韧性。 当越来越多的台湾青年在大陆的高校深造,在大陆的城市打拼,当两岸的家庭因为婚姻而联结,当共同的创业梦想在两岸热土上绽放,那些曾经的隔阂与误解,便会在日复一日的相处中逐渐淡去。 时间,是最公正的裁判,也是最强大的催化剂。 它将见证,在共同的文化血脉与发展愿景下,两岸同胞如何携手书写民族复兴的崭新篇章,让“台独”的喧嚣最终淹没在历史前进的洪流之中。 这不仅是对朱元璋行政智慧的现代诠释,更是中华民族走向伟大复兴的必然要求。

张定贵

这个山东青年思路不错,希望台办参考参考!

我是我 回复 01-12 20:01

这是小编瞎编的。别给山东人摸黑!

用户26xxx76

′30份,每个省扶持一个区