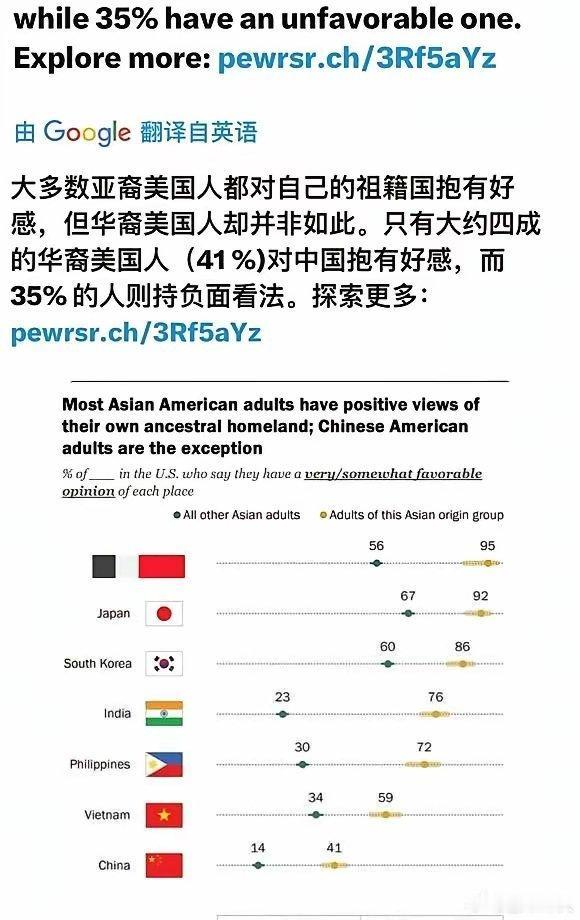

果不其然。 新加坡一位华人据媒体报道突然表态了,直截了当地说:在本地的华人,压根不在乎中国到底好不好。 顺着这句话往下看,人口占比不是态度指针。新加坡华人多数把精力放在身边事:房价、通勤、孩子教育、职场晋升。这些事每天都要面对,比远方的新闻更能影响生活。 把镜头拉到社区,底层人群的感受最直接。组屋区里的邻里交流以实用为主,大家在意的是工资、加班和交通时间。对大陆的变化,他们听到,但不跟着起心情波动,距离感自然形成。 外界常拿“七成华人”当预测依据,但数据并不支持“必然亲近”。据一些研究机构的公开调查,有分析认为新加坡人对中国的好感度并不等同于情感依附,更像是基于经贸往来的稳健评价。这和日常社交中的态度不是一回事。 具体摩擦也被反复提起。职场里,有人反映对大陆口音存在偏见;社区里,游客在公共场合的行为被吐槽。这些都是可见的小问题。放到更广的语境看,其他地方的新移民也会遇到适应期,并不罕见。 再看分层差异。上层商圈里合作不少,追求的是效率和收益,谈情感靠后。普通打工族关注的是稳定班次和生活成本,两边的关注点不同,自然很难形成一致的外部态度。 身份认同的形成也很清楚。学校课程强调本地历史和多元共处,学生从小把“这里是家”当出发点。祖籍背景是事实,但不被放在每日话题中心,久而久之,对大陆事务的关注就降到背景层。 往前翻一下,新加坡社会长期强调本地认同,避免被外界贴上不准确的标签。在东南亚这个环境里,清晰自我定位有助于减少误解,本地华人因此更倾向于区分“血统”和“身份”。 社交平台上的表达很直接,“中国后裔但不是中国人”是常见表述。这不是否定文化渊源,而是把生活圈、规则感和身份边界摆清楚,避免被卷进不相干的话题。 说回到具体事件,排斥不是主流,但偏见确实存在,比如招聘时对口音的犹豫,或对游客习惯的抱怨。更多情况下是“保持距离”的态度:互相尊重,但不把彼此的议题当自己要处理的事。 把这些细节合在一起,结论很简单:别把人口比例当成态度推算。新加坡华人看重的是本地秩序和规则感,是否亲近大陆,取决于现实接触是否顺畅、是否减少摩擦,而不是血缘或语言。 对新来者来说,适应本地规范、理解社区节奏、减少行为差异,效果远胜口号式表态。当可见冲突降低,距离感就会收缩,日常互动自然更顺畅。 落个稳当的收尾:认清差异,尊重规则,让彼此的生活都不添堵,这才是长久相处的底线。

有只兔子叫林

在中国的中国人压根不在乎新加坡好不好,一个县,注定在夹缝中横跳。

klrs 回复 11-24 09:20

坡村!

老马哥 回复 12-06 10:16

一个伪装成国家的服务区而已。

冰山之父

关键是咱们自己要认清现实,不要自作多情,以新加坡为例,海外大多数华人除了长着黄皮肤外,和其他外国人没有什么实质性区别!

用户12xxx48 回复 11-23 11:10

精辟,是一部分人作贱到处认亲戚

不曾许诺 回复 11-24 08:46

海外也就马来西亚华人跟中国最亲近,这可不是什么利益关系,从日军侵华时期马来西亚华人就给内地捐钱捐物。

红红

现新加坡己被印度化了,印度人团结,拉邦结派,认同印度母国,华人逐渐被取代

步步高升 回复 12-10 00:32

一个崭新的亚洲,其实不需要新加坡的存在。

用户12xxx60

又不是中国人,你们是否在乎有毛用?

打坏公司 回复 11-24 12:36

对,让它们自生自灭,中华民族复兴和它们没有关系

行者无疆 回复 12-25 06:30

但坡县政府不要站在美日屁股后面支持台毒支持日本侵略中国钓鱼岛,中国就必须让他付出代价。

萧萧蓝冰

海外华人的自私注定了他们的地位,看看他们总统是哪的就知道了,一些失败者罢了!

用户16xxx60

新加坡的那些华人本就和中国人不亲近,甚至歧视。这也不是秘密,要不他们怎么会有香蕉人之称呢。

三国靓仔 回复 11-27 17:28

给老美做间谍进我国的不少

等等 回复 12-05 07:19

相对来说马来西亚的华人比其它国家的华人更对中国有好感

江湖行走

黄皮白心,谁在乎他们支持不支持。

沧海一兔 回复 12-27 15:22

香蕉坡

东东东

从中国出去的入他国籍的都是对国内各种原因的不满而出走,国内越来越好的话题,他们是最先不能接受的群体。

用户10xxx97

好像中国大多数人在乎新加坡好不好吗?

天眷福星

作为记者小媒体,多报道一些利于团结抗日对外的事,不要老是逼逼发那些分裂爱国情绪的文章好吗?真的怀疑你的动机

雷电法王 回复 12-24 08:19

为了点击率,这些小编更不不会在乎中国好不好

海阔天空

人家是新加坡人

感恩的心

不需要有任何认同感,它们是外国人!打铁还需自身硬,无须扬鞭自奋蹄。只有面对强大的中国!盛世的中国它们会自动低下傲慢与偏见的头!

用户10xxx87

小编这里不是“新加坡华人”应该是有华人血统的新加坡人,他们是新加坡人或马来西亚人,不要乱加冠名

用户18xxx13

新加坡,都还不到一个屁大地方,放眼世界,什么都不算!!!

用户10xxx35

酸不拉叽的

用户15xxx83

变种华人,也不用把它当会事的

用户63xxx27

润人组成的国家,本质上是反华的,中国通常也不关心新加坡,甚少提及

大江东去

一样,我们也不在乎新加坡的华人过的怎么样,他们不是中国人。

半月方塘

中国就像一个人的成长,快速成长前,总要脱掉原来的老皮,这些润出去的,就是洒落的皮屑,不伤主体半根毫毛,相反,甩掉老皮,才能焕发新机

用户82xxx78

富在深山有远亲

炊烟随风散

小国有什么思维,过了几年安慰的日子感觉自己能够左右逢源了。华人被大规模的屠杀为啥 ,那时我们不行,现在有吗。不是你们华人多牛逼,而是中华人民共和国的强大了。打狗还得看主人呢。

汝洋

作为普通百姓,要管那么多吗?再说你能管的着吗

用户15xxx42

逆子打少了,都上房揭瓦了

蛰伏的虫子

以后请不要再说海外华人这个词了,只有中国人和外国人,生于斯长于斯和我们已经没有任何关系了!台湾是我们固有领土除外。

世界是个草台班子

华裔可不是华人😓

浪淘沙

中国人也压根不在乎新加坡是个什么东西。中国人追求的是超越美国,重新成为世界的中央。

红绿灯

不要因为坡县70%的是华人就心存幻想。别说Ta们歧视中国人,就是对坡县华人都毫不手软,但丝毫不影响Ta们在印度人面前低声下气。这就是坡县的真实现状😂

用户18xxx42

会移民出国的人大多(除少数人)就是靠出卖原祖国利益换取移民的

知了

所谓的新加坡华人,从出生开始就被西方观念洗脑了,他(她)们以自己华人血统为耻,进而迁怒母国,觉得让他(她)们在白人老爷面前有着深深的自卑都是母国造成的。可笑的是很多国人还认为新加坡人与我们有着相同的血统,就会自然跟我们亲近,从而不断对他们给予各种优惠和宽容,换来的不过是他们莫名其妙的优越感。

用户18xxx36

说要它亲近 可笑 屁大点地方还都是香蕉人[微笑]

咯拉咯什路

我也不关心新加坡的事情,一个英语国家而已,和我们没任何关系,本质上和东南亚甚至非洲澳洲其他国家没什么两样。

前辈

别人过得好怎会认同你

用户10xxx36

知道为什么98年中国驻印尼使馆通知当地华人须警戒撤离,华人不信。现在新加坡华人就是当年信服台湾的华人!

添乱小能手 回复 11-25 07:43

当年杀的就是这种人。

脱贫致富

万一那一天新加坡被侵略了就别喊疼,别找中国主持公道!

宅男

这些变种华人和老一代南洋爱国华侨陈嘉庚那一辈人相去甚远,坡县算个球自以为是

KK

中国不强大的话,新加坡到现在都还是西方的奴隶!

书法书包

是啊!他们本来就是坡村人。

华哥

说白了可以共苦!不能同甘!过的好了我是新加坡人!遇难我们都是中国人……!

用户79xxx66

只要不是中国国籍的都不配称华人。

无欲是灾

坡村人,不是华人

回嘴找抽

小咩捏地方,中国也没在乎过你们,真战争你们可能一发导弹都抗不住

用户10xxx94

当中国在世界说一不二的时候,新加坡的华人就会向世界表明他的华人身份

用户80xxx73

看过采访新加坡老百姓的视频,人家对坡县的说法就是极度反感,新加坡就是新加坡,哪有什么坡县?你们嘴里的这个县人均全球前5名好吗?人均一万多美元的去笑话人均9万多美元的,真特么搞笑。

折翼天使龙猫

华人不等于中国公民,所以他们是效忠于所在国。也就是说他们已经不是中国人了,没有必要在乎他们的死活,多此一举。

朕今晚吃肉

把日本灭了,全亚洲都会团结在中国周围。

用户10xxx10

只有小辫们闲的关注他们吧

为民除害

记住,没有中国在前面顶着,所有黄皮肤人在国外都是二等公民。我们中国的原子弹爆炸了,把洋人的霸权崩断了。以后,在洋人的世界里,黄种人也是高贵的人!也能和他们一样享有平等的权利!这是中国带来的!

用户18xxx42

会移民出国的人大多就是靠出卖原祖国利益换取移民的

月落乌啼霜满天

平时是不在乎,哪天出事了就在乎了,都是群自私自利的小机灵鬼,精明着呢,哪好就往哪里靠,小嘴能说的很

奋斗

他们谁啊?中国会在乎他们搞笑吧

用户88xxx88

没对他们有指望过

吉星高照

鼻屎大的地方,055只需一个齐射,坡村将不复存在😂

thhzy

一顿棍棒,眼神就清澈了

三皮哥

正常的很,各是各的国。且双方秉持共同的现代文明价值观,彼此才能有共同语言,彼此才有起码的信任,也才可能成为往来频繁的朋友。否则,彼此必然生疏。这是常识。

用户10xxx62

什么华人,在和平年代也可以说朋友,和对手,在战争面前百份之二百是敌人

南风不竟

新加坡对中国一直是敌视状态

用户12xxx49

如果发生了战争所谓的新加坡就会是一片废墟!

用户95xxx95

本来就该这样,到时候打起来我们也不用缩手缩脚顾忌什么同一血脉,手足连心

冰洁

丢,所为的华人,基本都是叛国贼,诛杀三族啥事没有了

用户10xxx18

要知道世人(凡指中国人)就算是很重要的亲戚姑舅娘亲长时间没有交往都是有距离感的!有些事情只有我们中国人自己晓得噻!整天BB吵个不休算是哪门子的人呢?

用户17xxx44

咱中国也压根不关心新加坡好不好[抠鼻]

咪哆喵呜

七成华人搞不过印度佬,不知道牛逼个啥?[抠鼻]

狐狸会飞

东南亚的华人认同自己是中国人,大家开开心心做同胞,守望相助。不认同自己是中国人,各过各的日子,以后别拿自己也是中国后裔来说事就行。

番和尚

根本原因是坡县人还以为今天的中国是30年前的中国,美国还是30年前的美国。

滚犊子

跟我们有屁关系

JO

有美军基地的地方不会是什么好鸟

哪是哪

一小撮,老鼠屎一般,坏了一锅粥

用户10xxx90

反骨仔,不认同

用户41xxx81

在中国的中国人现在只想把帐还了

用户10xxx79

不要自作多情了,其实绝大多数老百姓怎么会关注国外好不好呢?只会关注自己国家好不好,自己日子过得好不好,只会关注自己生活的地方房价、物价、上学、就医等与生活密切相关的事情。

文哥

感觉豆是一个小小国家,/

南郭清游

他们在不在乎和我有毛关系!出了五服都不算亲戚了,何况是一群外国人!惹毛了我照样打你![静静吃瓜][静静吃瓜]

用户42xxx57

香蕉人已经没有家国情怀,别和它谈这些

我心飞翔

华裔并不是华人,别把它们当自己人看

徐老大

所以,新加坡怎么样也丝毫不关我们的事

不一样的人设

老是发些有的没的。

得休休处且休休

耗子屎大的地方,针鼻儿大的心眼儿!

会飞的老虎

用不了多久了,鼻屎国就为当大漂亮国的舔狗,付出难以承受的代价,只要把鼻屎国的中转港口和金融地位给废掉,它就得饿死。

壹骑绝尘

哪天战火烧到了坡县,这帮兔崽子才晓得锅儿是铁倒的。

用户10xxx53

只有那种蠢才才能这么想!中国好不好,最直接体现在跟西方人面前说话是站直腰杆平视对方眼睛说话还是弯腰低眉说话|

用户10xxx87

只是你们当他们是华人而已,而他们压根就不承认。

用户68xxx05

别说新加坡的,我底层都不怎么关心这些,关心自己累不累,开不开心,工作

用户87xxx36

也就是当年非洲到东亚的沿岸国家太差了,否则这钱轮不到新加坡赚。

千秋叶

一群逃到南洋的难民罢了

用户12xxx79

将来,别哭爹喊娘的

用户10xxx80

新加坡华人又不是中国人,是新加坡人,不关心中国很正常,就跟中国人不关心谁当美国总统一个样

雷霆崖

香焦人

石默

想多了,中国也没有把加坡当成事,主要是加坡老把自己当成事

狒狒摩托车

我们也没把香蕉当回事啊

知觉

呵呵,如果s3赛季开启的话,这个有深水港的小地方绝对好不了!

浮生若梦

97年因工作需要接触过新加坡人(就是华人)中国话说的很好,交流上没有障碍,问过他对大陆和台湾的关系,他的回答就是,那是外国的事和我们无关!所以国内不要自多多情,人家是不认同自己是炎黄子孙!

用户10xxx08

一天坡县这坡县那,听着就麻,鼻屎大的所谓国哪有这么多球事!

天下溪

很正常,想下你自己好了,你自己有没有关心过你太爷爷那一代兄弟的后代,过得怎样????

用户18xxx43

不在乎我的好,那就让知道我有多坏!

浮生若梦

97年应该需要接触过新加坡人(就是华人)中国话说的很好,交流上没有障碍,问过他对大陆和台湾的关系,他的回答就是,那是外国的事和我们无关!所以国内不要自多多情,人家是不认同自己是炎黄子孙!

用户10xxx18

新加坡原本就是东南亚华人的背叛者组成的国家,二战后原本的战后安排是由东南亚坚持抗日的华人组成新的国家,结果李光耀与当地土著勾结,拉英美入局,结果这个华人国家建国前被肢解为印尼和马来,然后上位的土著害怕华人反攻,就拼命的迫害屠杀华人,可以说新加坡就是东南亚华人遭到屠杀的元凶

闲云野鹤

背叛或者离弃祖国的人,能有几个好东西?!

用户18xxx48

世界必将走向融合,不必在乎渐行渐远的东西

用户10xxx60

说的好像我们鸟新加坡人似的

用户16xxx97

新加坡人不关心中国好不好这不是正常吗?