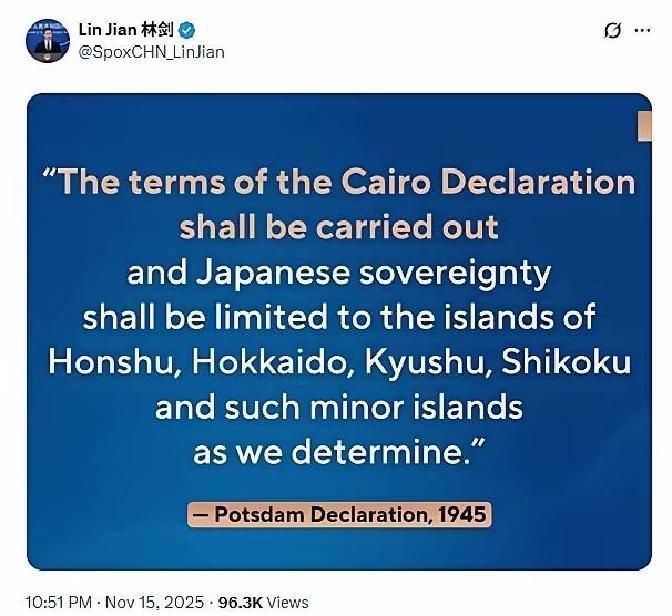

上海藏着五万日本人:不旅游只扎根!一旦开战,后果不堪设想 你可能不知道,上海现在常住着五万多日本人,这可不是旅游旺季走马观花,那是真正在这座城市里扎根生活的人。 而且最耐人寻味的是,前两年疫情全球乱成一锅粥,很多外国人都想着赶紧回老家躲风头,日本人在上海的数量却反着来,不降反升,像是看准了什么机会一样。 为什么他们这么“执着”?其实说得直白点,就是一笔算得明明白白的经济账,日本公司把员工派到上海,给的钱可一点不含糊,同样的岗位,工资基本是国内白领的两三倍。 更关键的是,住房补贴豪得吓人,古北那种租金能把人吓哭的地段,对他们来说就跟住公司宿舍一样轻松。 所以你去古北那些小区转转,会发现整栋楼里,可能一半以上都是日本家庭,为什么这么集中?不是偶然。 上世纪90年代一批日企扎堆进驻上海的时候,就像提前画好了地图:搞研发的往浦东放,制造工厂跑去闵行,三井住友、野村证券之类的大财团则把办公室稳稳放在长宁。 工作在这里、住在这里、孩子上学也在这里,一个自带完整配套的“小日本城”就这样在上海长出来了。 你走在古北街头,听到满耳日语,那真不是错觉,楼上是日企总部,楼下是日式超市、拉面馆、居酒屋、书店,连理发店都按他们的标准来。 对这些日本家庭来说,在上海生活根本不需要“融入”,因为生活半径内全是熟悉的氛围,他们甚至能几天不说一句中文也毫无压力。 但说到孩子教育,他们的“隔离墙”就更高了,从小班开始,就直接送进国际学校那套体系,课程、教材、升学路线全部对接日本本土。 很多小孩在上海呆了十几年,最后是回东京参加日本高考或者去本国读大学,说是生活在上海,但他们跟中国的教育体系几乎零交集,像是住在同一片土地上的两个世界。 这种圈子,说开放也开放,说封闭也封闭,他们确实会参加一些文化活动,和欧美家庭、本地人一起逛个市集、办个展,但内里的那种小圈子运作、彼此依赖,也真不是随便能融进去的。 所以每次上海街头有人穿和服、办日本文化节,网上讨论总是两极:一边说这是国际都市的样子,一边担心尺度是不是越来越模糊。 普通人的心态其实很矛盾,一方面觉得日本人来了确实带来投资、带来便利、带来消费,让城市看起来更国际化。 但另一方面,大家心里的那根“地缘政治的弦”始终紧着,中日关系在钓鱼岛、台湾这些问题上一直比较敏感,这五万人自然会被放大镜一样盯着。 经济利益我们不能否认:日企在上海的投入是真金白银,技术研发、管理经验、就业岗位都是实打实的利好。 但问题是:这么大规模、组织严密的外籍群体,一旦国际局势紧张,会不会变成另一种风险? 情报收集、舆论渗透甚至所谓“第五纵队”的讨论,网上一直都在,这不是危言耸听,而是从国家安全角度出发的正常思考。 所以现在摆在上海面前的事很棘手,不能因为担心就把门关上,那不符合开放城市的格局,也不能什么都不管,任由这些圈子无限扩大。 真正需要的是,既让正常的商业、文化活动继续保持活力,也必须把关键的安全阀门握在自己手里。 这意味着,管理策略就不能只停留在“招商引资”的老思路里了,加强背景审查、规范他们的机构活动、避免某些圈子形成“隐形特区”、确保关键领域不被渗透,这些都是大城市必须做的功课。 简单说,就是,开放可以,但底线要立得住,上海既要继续当好国际大都市,也得确保这五万人不会在未来某个敏感时刻变成隐患。 只有既欢迎生意、又守住安全,这座城市才能既气度海纳百川,也稳如磐石。

冰穹

就怕他们学会汉语,那问题就大了。