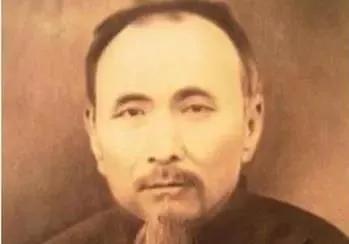

康熙最聪明的儿子,手握兵权却不参与党争,活到78岁,受乾隆尊敬 他就是康熙第十二子爱新觉罗·胤祹。比起争得头破血流的兄弟们,这位看似“佛系”的皇子,才藏着最顶级的生存智慧。 胤祹的出身并不显赫,生母万琉哈氏只是地位低微的庶妃,连抚养亲生子的资格都没有。刚满月时,他就被孝庄文皇后的贴身侍女苏麻喇姑主动请求抚养,这个决定彻底改变了他的一生。 苏麻喇姑见证了皇太极、顺治两朝的皇权争斗,深知骨肉相残的惨烈,她没有教胤祹权谋之术,反而反复告诫:“皇子多而皇位只有一个,聪明的人懂得何时进退。”在这位传奇女性的教导下,胤祹养成了谦恭淡泊、与世无争的性格,熟读诗书却不慕名利,将兄弟之情和知足常乐刻进了骨子里。 1705年苏麻喇姑病逝,20岁的胤祹坚持为养母守孝百日,要知道在等级森严的清朝,皇子为奴婢守孝前所未有,康熙不仅没有责备,反而大加赞赏,让其他皇子轮流陪同守孝,称赞他“重情重义,实为皇子表率”。 康熙晚年,胤祹意外得到了手握兵权的机会。1718年,康熙下旨让他掌管正白旗满洲、蒙古、汉军三旗事务,要知道正白旗是皇帝直接掌控的精锐部队,这份信任让朝野震动。 彼时各方势力都在疯狂拉拢盟友,八爷党、四爷党纷纷向他抛来橄榄枝,可胤祹始终保持中立,对谁都客客气气,却从不表态站队,只专注于办好本职工作,反复强调“我只想安分办差,不参与其他事情”。 在众人看来,手握重兵却不争储简直是“愚笨”,但胤祹心里清楚,苏麻喇姑的教诲没有错,不站队远比站错队安全得多。这份清醒让他在九子夺嫡的漩涡中独善其身,既没有成为康熙的猜忌对象,也没有得罪任何一方势力。 雍正继位后,对参与夺嫡的兄弟痛下狠手,圈禁的圈禁、赐死的赐死,唯独对胤祹网开一面,还册封他为多罗履郡王。可仅仅两年后,宗人府突然弹劾胤祹“治事不能敬谨”,将他连降三级。面对这份明显的“杀鸡儆猴”,胤祹没有丝毫抱怨,反而平静地说:“皇上自有道理,臣子只需听命即可。” 这份隐忍让雍正彻底放下戒心,6年后不仅恢复了他的郡王爵位,还让他掌管礼部和宗人府这两个关键部门。宗人府是管理皇室成员的机构,向来是是非之地,而胤祹公正无私,从不徇私舞弊,把事务处理得井井有条,用行动证明了自己“无野心、可重用”。 乾隆登基后,胤祹的声望达到了顶峰。这位50岁的皇叔被乾隆委以重任,首先就是主持雍正的丧仪——这是只有最受信任的人才能承担的使命,稍有差池便可能招来杀身之祸。 胤祹凭借多年的经验,将丧仪办得庄严肃穆、无可挑剔,乾隆龙颜大悦,当即晋封他为和硕履亲王,还额外赐予“郡王记录一次”的殊荣。此后乾隆对他更是信任有加,让他同时掌管礼部和宗人府,65岁时任命他为会典馆总裁编纂《清会典》,66岁时又将他列为“可乘轿上朝者之首”,这份荣誉在清朝王公大臣中极为罕见。 70岁那年胤祹重病不起,乾隆亲自驾临王府探望,握着他的手问是否有未了心愿,这份帝王亲情竟创造了奇迹,胤祹奇迹般康复,又为朝廷效力了9年。 1763年,78岁的胤祹在睡梦中安详离世,成为康熙35个儿子中最长寿的一位,比父亲康熙还多活了6年。乾隆悲痛不已,赐予他“懿亲王”的谥号,还将自己的第四子永珹过继给胤祹为孙,让履亲王一脉得以延续,以嗣孙之礼为他送终。 纵观胤祹的一生,他没有胤禛的狠辣,没有胤禩的权谋,却在波诡云谲的皇权斗争中活成了最大的赢家。他手握兵权却不恃强,身处高位却不贪权,历经三朝而不倒,靠的不是运气,而是苏麻喇姑教给他的生存智慧——懂得进退,知道知足,在欲望的漩涡中守住本心。 比起那些争得头破血流最终身败名裂的兄弟,胤祹用一生证明:真正的聪明,从来不是争强好胜,而是审时度势的清醒,和明哲保身的通透。在充满诱惑和风险的环境中,守住底线、专注本分,反而能走得更远、活得更久。这样的人生智慧,即便放到今天,依然值得我们深思。