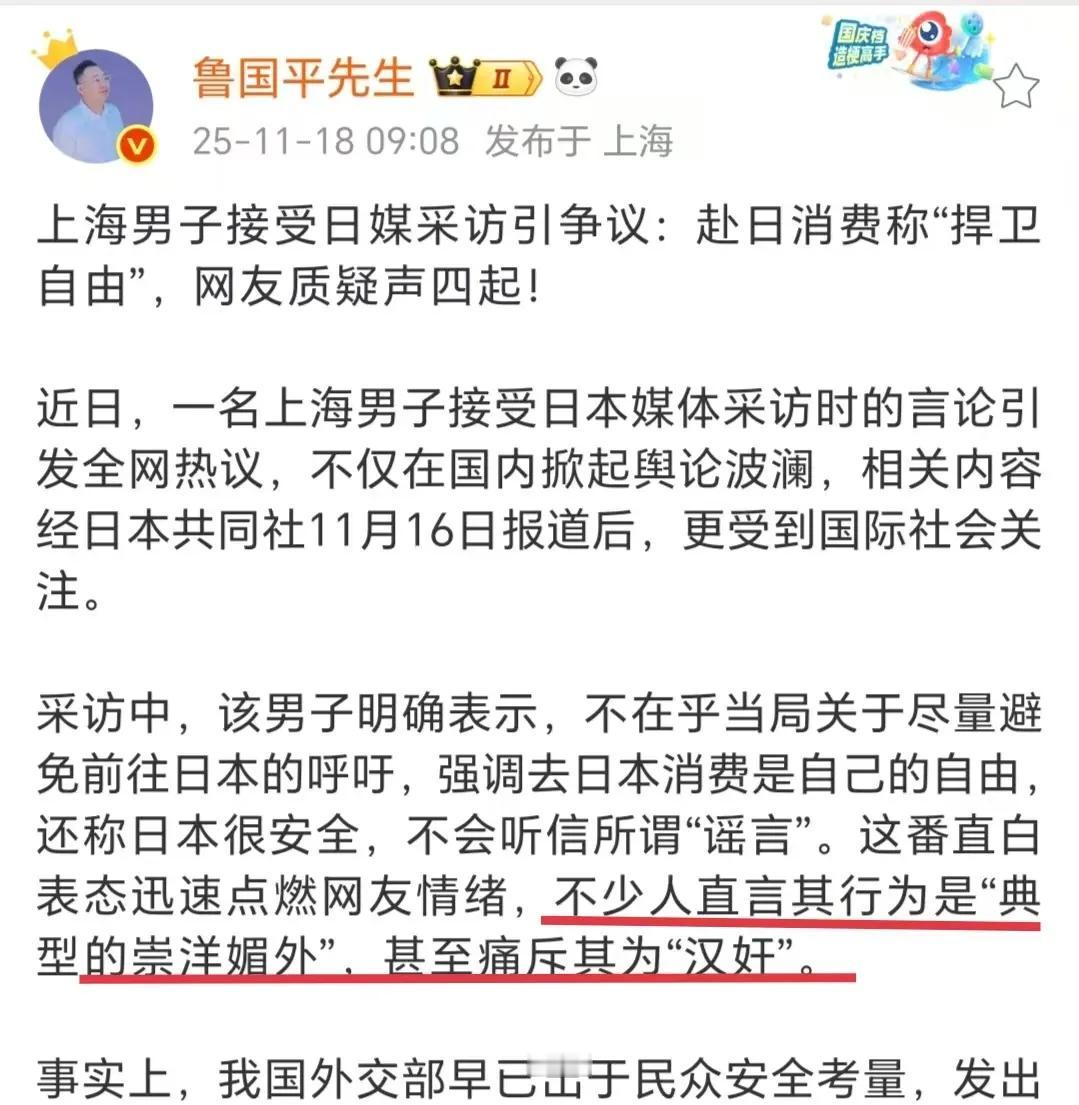

11月16号,上海一男子赴日旅游在日媒镜头前讲到:我不在乎政府的呼吁,花我自己钱是我的自由,我觉得日本很安全。 麻烦看官们右上角点击一下“ 关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 很多事原本只是个人的小选择,可一旦放在特殊的时间节点上,就会被外界赋予更多含义。赴日旅游这件事就是这样。 本来嘛,谁愿意去哪儿走走,是再普通不过的事,可当安全提醒反复发布、实际事件接连发生,有些人依然坚持“我花钱我自由”,那味道立刻就变得微妙起来。 最近在网上吵得最凶的,就是那些无视安全警告照样飞日本的游,有人甚至在镜头前拍胸脯,信誓旦旦地说“日本很安全”“我一点都不怕”,那架势好像只要自己心够大,世界就会对他温柔以待,但事实并不是这样运作的。 外交部的提醒不是饭后消食的闲话,而是确确实实根据当地发生的风险事件发出的。那些因为语言不通、文化冲突或恶意针对而受伤的中国游客,难道还能假装是个个倒霉蛋凑巧撞上?提醒的意义就在于减少这些悲剧,而不是限制谁的脚步。 但偏偏有人天生对风险不敏感,觉得只要机票买了、假期批了,就算天上下刀子也要往前冲,表面上看是“勇”,换个角度看,更像是把安全警告当成耳旁风——可这风刮到自己身上时,就不是开玩笑了,安全和自由这两件事,本来就像鞋带和鞋底,缺了任何一个,路都走不稳。 更让人无奈的是,有些游客在国外镜头前说的话,会被外界当成另一套意思,日本媒体对这件事的兴趣大得惊人,他们不去采访那些选择取消行程、认真对待风险的人,偏偏盯上机场里那些轻描淡写的“没事党”,一个随口的评价,对方马上能剪成标题,“中国游客仍信任日本安全环境”,这样的画风好像突然把一个人的个人喜好,包装成了某种群体态度。 在这样的舆论场里,一个普通游客可能完全没意识到自己被当了借力的支点,他以为只是在表达心情,但在另一端的编辑室里,他的笑容、他的语气,甚至一句“不担心”的轻飘飘,都可以变成某种叙事的工具,政治不会因为你说自己是来旅游的就对你网开一面,国际舆论更不会因为你无心之言就不拿你当素材。 当然自由不是错,谁都没资格拿道德戒尺去敲别人的行李箱,但自由是有底的,这个底就是安全和常识,如果明知道大雨倾盆,还偏要冲到海里游泳,然后告诉大家“我身体好,不怕淹”,那就不是自由,是愣头青,如果明知道近期风险升高,还偏说提醒“太夸张”,那也不是勇气,而是把安全当噱头、把警告当耳饰。 做选择当然是个人的事,但承担后果常常不是一个人的事。如果游客真的出了状况,领事馆要全力协助,同胞会揪心,舆论会震动,甚至还会给中日关系添乱。 别小看个体事件的影响力,在敏感时期,人和人之间的距离能被新闻标题拉得无限近,也能被一句轻率的话推得无限远,出国的人可能没想过自己有“代表性”,可别人看你时,却常常把你当成一个群体的样本。 所以真正成熟的自由,是会停下来想一想:这个时间点,这个地点,我的决定是不是值得?风险我能不能真的扛得起?这趟行程是不是可以等等?而不是在提醒面前硬气,在风险面前盲冲,在镜头面前随口一说,让外人觉得中国游客“无知又无畏”。 自由是好东西,谁也不想失去它,但它不是任性的护身符,也不是炫耀的道具,它需要一点冷静判断,一点责任意识,一点对现实的敬畏,不然所谓的“我自信我自由”,最后可能变成“我大意我吃亏”。 旅行永远是让心放松的事,可走出去之前,先确认自己是不是在安全范围内,这才是成年人该做的功课。 自由不是无视风险的权利,而是清楚风险后还能做成稳妥选择的能力,在复杂的国际环境里,一个人当然可以坚持自己的路,但最好记住,路旁的那些提醒牌,都是血淋淋的经验换来的,懂得看一眼,永远不会错。 对此,大家有什么看法呢?