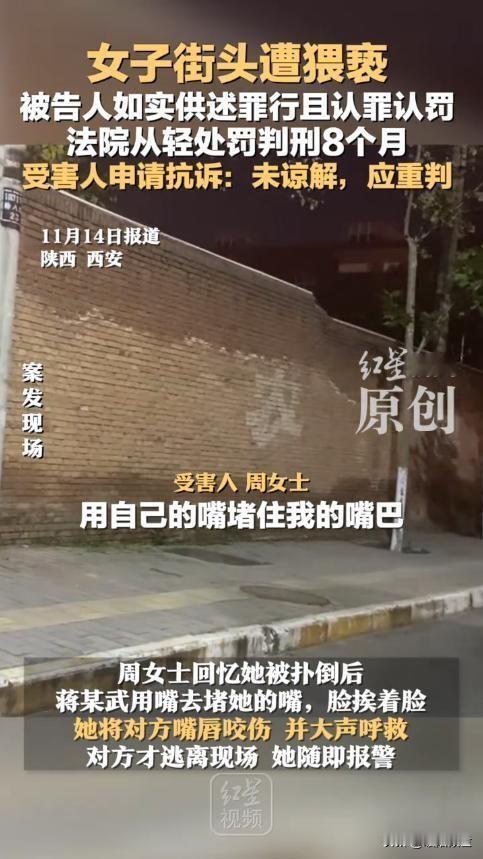

“他只需坐八个月牢,我却要花几年疗伤。” ——周女士的控诉刺痛了无数人的心。 2025年3月31日晚9点40分,西安灞桥区纺织城地铁口旁的柳鸣路霓虹闪烁,行人如织。周女士身着粉色毛衣和牛仔裤,像往常一样走在回家路上。她并未察觉,自己已被28岁的蒋某某尾随近百米。突然,黑影从墙角扑来——周女士被强行拽倒在地,蒋某某用身体死死压制她,一边强吻一边撕扯她的牛仔裤。 “他直接压上来,左手疯狂脱我裤子,我右胳膊肌肉拉伤,根本推不动!”周女士回忆。挣扎中,她狠心咬向蒋某某的嘴唇,血腥味瞬间在口中蔓延。蒋某某因痛退却,周女士趁机挣脱呼救,对方仓皇逃离。整个施暴过程仅持续两三分钟,但恐惧已深植人心。 案发后,周女士口中残留的血液成为破案关键。法医鉴定显示,其嘴唇擦拭物和头发上的斑迹中均检出混合基因型,包含她与蒋某某的STR分型。沿街监控录像完整记录了尾随、扑倒、施暴全过程,形成铁证链条。 警方在48小时内锁定并抓获蒋某某。他最初辩解为“酒后冲动”,但在DNA与视频证据面前最终认罪。然而,蒋某某仅承认强制猥亵,坚称“无进一步侵害意图”,这一说法为后续量刑争议埋下伏笔。 2025年10月27日,灞桥区人民法院作出一审判决。法院认定蒋某某在公共场所违背妇女意志,构成强制猥亵罪,依据《刑法》第237条判处有期徒刑8个月(刑期至2025年11月30日),并赔偿医疗费944.43元。判决理由包括蒋某某“如实供述”且“认罪认罚”,依法从轻处罚。 这一结果引发轩然大波。周女士当庭质疑:“他明显试图强奸,为何只定强制猥亵?” 法律界指出,强制猥亵罪基准刑为5年以下,而强奸未遂最高可判10年,两者量刑差异显著。公众更质疑:公共场所的恶性侵犯仅判8个月,是否违背罪刑相适应原则? 判决书上的944.43元医疗费,无法衡量周女士的身心创伤。医院诊断显示,她除唇挫伤和肌肉拉伤外,还出现创伤应激反应、焦虑抑郁状态及持续性自杀念头。更残酷的是时间差:蒋某某的刑期即将结束,而周女士的抗诉申请尚未尘埃落定。 她的抗争已超越个案范畴。抗诉书中,她坚持要求以强奸未遂罪重新量刑,推动司法细化性侵意图的认定标准。这与类似案例形成对比:如2006年郑州猥亵伴娘案中,4名被告因公共场所猥亵获刑3-5年,而本案量刑明显偏轻。 周女士的咬唇自卫被法律明确支持。中国《刑法》规定,面对不法侵害时采取必要手段制止属正当防卫,本案中这一行为不仅合法,更成为破案关键。 争议核心在于猥亵罪与强奸未遂罪的界定。法律专家分析,强奸未遂的认定需证明“进一步侵害意图”,而脱裤等行为是否足以推断意图,实践中存在分歧。最高检相关文献指出,性侵案件需通过客观行为综合判断嫌疑人主观意图,但证据链必须完整闭环。 量刑的轻重,衡量着社会对正义的底线。此案判决后,西安多地加强了夜间巡逻,部分社区开展女性自卫课程,试图弥补公共安全漏洞。 如今,柳鸣路新增的警示灯无声俯瞰着街道。周女士的抗诉书仍在司法程序中流转,而那道咬痕早已超越物理印记,成为司法细节与社会共识之间的一道刻痕。 正如法律学者所言:“判决的尺度,关乎每个普通人出门时能否安心。” 当受害者不再沉默,正义的回响终将抵达每一个需要光的角落。