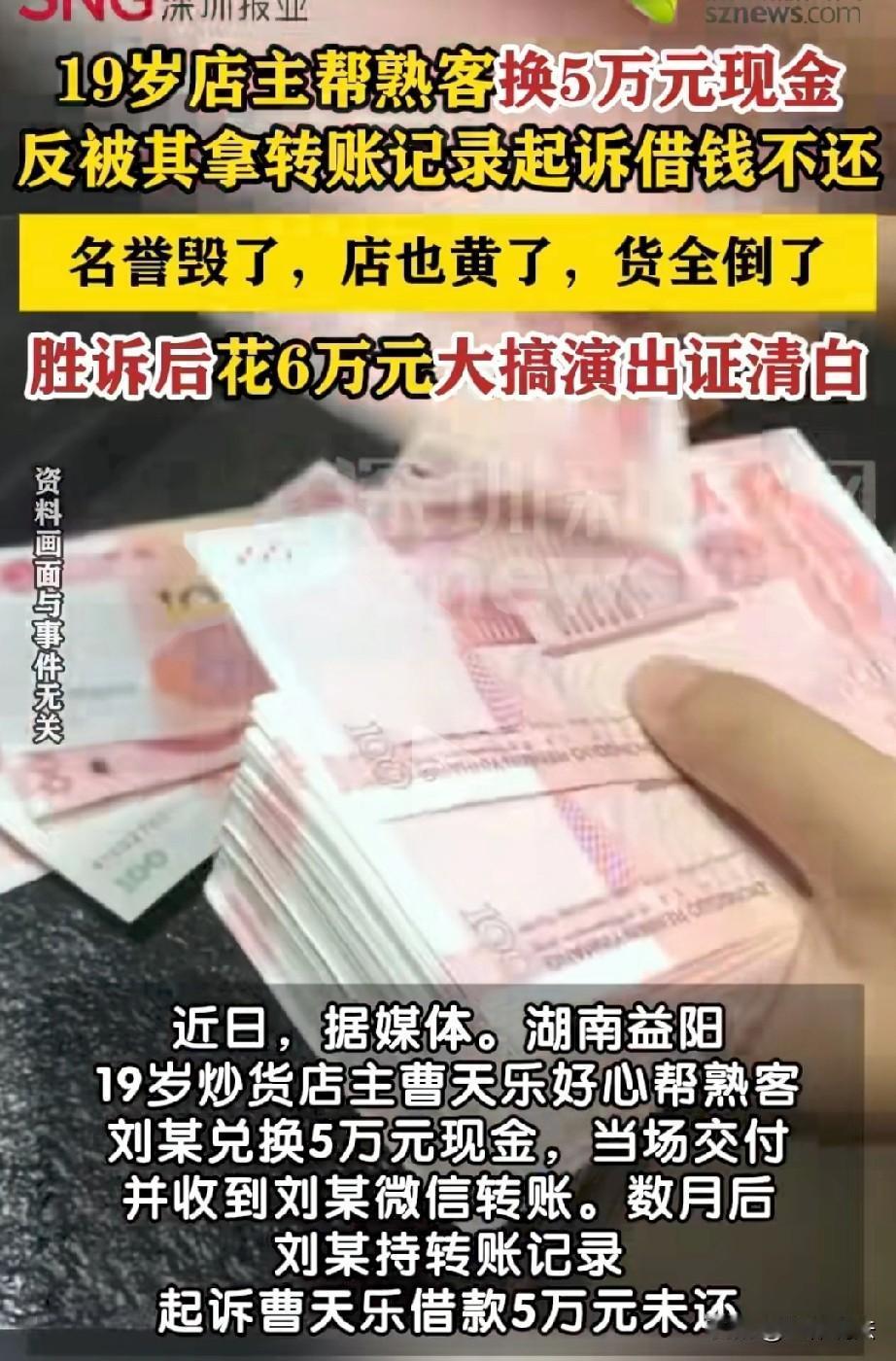

福建厦门,男子为儿子还清购车款后,又连着2年每月给儿子转账6000元,帮他还高额房贷,来缓解儿子的压力。然而一次失误,他将6000元错转到儿子买车的卖主那里,男子发现后,赶紧通过微信说明情况,并发送转账凭证,多次留言、拨打语音要求退款,对方始终不回复,男子无奈将他告上法庭,要求返还不当得利,法院判了!

杨大哥站在自家阳台,看着楼下儿子常停放车位的那辆白色小轿车,心里总是五味杂陈。

那辆车,车款是他替儿子陆陆续续还清的。儿子阿凯大学毕业刚参加工作时工资不高,却又不愿向父母伸手。

杨大哥看在眼里疼在心里,咬咬牙,替儿子把车钱补齐:“年轻人嘛,没车在厦门确实不方便。”而这只是他为儿子承担的众多费用之一。

两年前,阿凯又咬牙买了房,背上高额房贷。杨大哥怕儿子每天工作压力已经够大,不忍再让房贷压得喘不过气,于是悄悄和妻子商量,每月给儿子打一笔钱。

“不多,就六千块,让他生活轻松点。”这六千块,整整坚持了两年。

然而,让杨大哥始料未及的是,他的习惯性转账,竟成为一场纠纷的开端。

事情发生在一个普通的中午。

那天,杨大哥午休时拿出手机,像往常一样准备给儿子打六千块。微信转账页面,他手指滑动得熟练而自然,却在点击联系人时犯了一个致命错误——点错了人。

“怎么会是他?”当杨大哥的手机震动,显示“转账成功”时,他愣住了。

转账对象,是 两年前卖车给阿凯的卖主——大强。

这个名字,杨大哥已经很久没看到,甚至已经从常用联系人列表里删除,不知为何那天又重新出现。

“坏了坏了!”杨大哥心头一紧,立刻给大强发消息解释:“不好意思,我误转账给你了,这是给儿子的房贷钱,请你看到赶紧退给我。”

接着,他把转账凭证截图发了过去。

五分钟、十分钟、一小时……手机屏幕亮了又灭,微信却一直没有对方的消息。

杨大哥心里开始有点着急。

当天下午,杨大哥陆续给大强发了六七条消息:

“兄弟,看到了帮忙退一下。”

“真是不小心点错了,我急着给我儿子用。”

“你看一下嘛。”

消息一个接一个,像落水的人往外抛出的绳子,却落在水面,连一点回应的涟漪都没有。

微信头像一直灰着,大强既不回消息,也不接语音,甚至连电话都不接。

杨大哥的焦躁和不安慢慢从胃里翻上来:“不会吧,他不会不退吧?这钱我儿子还等着呢。”

一个晚上,他翻来覆去睡不着。妻子也忍不住埋怨:“你这人也是,怎么不看清楚再按?”

“我也没想到他会不回啊。”杨大哥叹了口气,心中隐隐有不好的预感。

第二天一早,杨大哥继续联系大强。

仍然没人回。

到第三天,杨大哥终于意识到:对方可能是装作没看到。

他心里憋着一股火:“这钱又不是给他的,他拿着不是明摆着不当得利吗?”

在朋友的劝说下,杨大哥决定走法律途径。他准备好所有聊天记录、转账凭证、沟通截图,到法院提起诉讼。

“我一个六十多岁的老人,和他完全不认识的人发生纠纷,本来也不想闹上法庭,但总得讲道理吧。”

即便是走进法院那一刻,他心里依旧有些忐忑。他不是喜欢争辩的人,也不是非要把事情闹大的人,但对方那种“装死式”的态度,让他实在无法忍受。

庭审当天,大强终于出现了。

穿着普通的外套,看不出什么情绪。面对法官的询问,他表现得有些尴尬:“我当时没看到……后来事情一多,就忘记了。”

法官反问:“那杨先生这段期间多次联系你,你为何不回复?”

大强低下头,不再说话。

杨大哥坐在旁边,心里说不清是什么滋味。愤怒?委屈?还是松了一口气?他只是默默看着眼前这个曾经只是和儿子做了一笔买卖的人,没想到几年后竟因为六千块又纠缠在一起。

法院最终判决非常明确:

大强必须返还杨大哥误转的 6000 元;

并需支付从占用到归还期间的资金占用费。

判决书下达时,杨大哥心里的大石头终于落地。他长长地舒了一口气:“不是我非要较真,是这个钱来之不易,我不能让儿子的房贷断在我手里。”

大强在判决后,只好乖乖把钱退了回来。

用户13xxx22

怪自个老胡涂