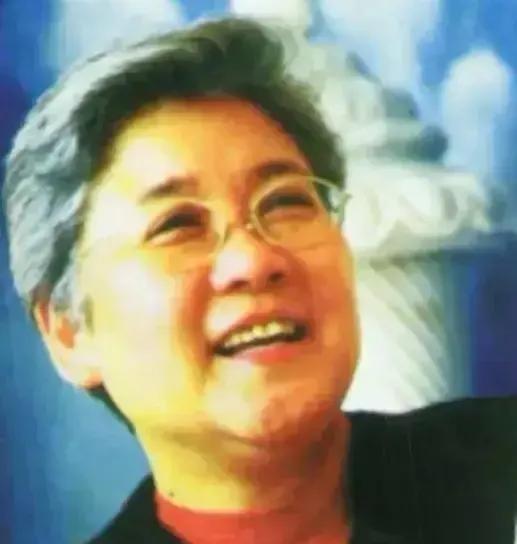

1977年9月,唐闻生被下放到“五七干校”劳动,从此她远离了工作多年的外交系统。几年以后,她被分配到中国日报社工作,此后又在铁道部长期任职。 2024年,“翻译文化终身成就奖”颁给了81岁的唐闻生,这个名字或许年轻些的人不太熟,但在老一辈眼里,她可是当年外交场上响当当的人物。 唐闻生生在纽约的知识分子家庭,英语是母语,后来随家人回了北京,一路念到北京外国语学院,毕业后顺理成章进了外交部。 上世纪七十年代初尼克松访华,那些决定中美关系走向的会谈上,她就站在旁边做翻译,政治术语一个都不含糊,“一个中国”的立场经她的嘴传过去,字字都稳。31岁那年,她就成了外交部美大司副司长,按说往后的路该是越走越顺。 可人生哪有什么一成不变的坦途。1977年9月,一纸通知下来,唐闻生被下放到“五七干校”劳动,彻底离开了待了多年的外交系统。这消息放在当时,谁听了都得愣半天,昨天还在人民大会堂和外国政要打交道,今天就得扛起锄头下田,这样的落差不是一般人能受的。 干校的日子和外交场合是天壤之别。没有了笔挺的制服和整洁的办公室,取而代之的是沾满泥土的工装和一望无际的田埂。每天的任务就是下田插秧、割稻子,干的都是重体力活。她住的是挤满人的集体宿舍,床是硬邦邦的木板床,夜里翻身都能硌得慌。 刚开始那阵子,她每天累得腰都直不起来,手上磨出了水泡,吃饭也都是简单的粗茶淡饭。身边的人有的抱怨,有的消沉,可唐闻生没说过一句苦。她跟着老乡学农活,不懂就问,慢慢竟也能把秧插得整整齐齐。 田埂上的日子虽然苦,却把她骨子里的那股韧劲磨得更足了。以前在外交部,打交道的都是国际事务,谈的是宏观政策,可在干校,她亲眼看到一砖一瓦怎么垒起来,一穗稻子怎么长起来,才真正明白“建设”这两个字不是写在文件上的,是靠一双手干出来的。这份从泥土里悟出来的踏实,成了她后来人生里最宝贵的财富。 一年多后,唐闻生离开干校,先去中央党校学习,重新给自己充电。没过多久,她被分配到了中国日报社,成了副总编辑。这下,她又拾起了老本行语言。只不过以前是在谈判桌上做翻译,现在是在新闻稿里字斟句酌。 她对稿子的要求严得很,一个词都不肯马虎。就说“改革开放”这个词,怎么翻译成英文才能既准确又让外国人明白其中的深意,她翻来覆去琢磨,和同事们讨论了好多次,直到确定最贴切的译法才罢休。在她看来,新闻稿也是对外传递中国声音的窗口,半点不能含糊。 本以为会在新闻行业一直干下去,可1986年,唐闻生又迎来了一次职业转身,调入铁道部,这一干就是十几年。很多人都觉得意外,一个搞外交和新闻的,怎么跑去管铁路了?可唐闻生没觉得跨界难,她过去的外语优势和外交经验,在铁道部派上了大用场。她担任外事局局长、国际合作司司长,不再是单纯的翻译,而是直接站到谈判桌前,代表中国铁路谈合作。 为了引进德国的高铁技术,她一次次飞赴国外,和外国专家泡在一起,从技术参数到设备采购,每一个细节都亲自把关。以前记的是政治术语,现在背的是铁路专业词汇,她还是那股较真的劲儿,不懂的就虚心请教,直到把所有问题都弄明白。那些年,她推动了一个又一个铁路国际合作项目落地,看着一条条铁轨铺展开来,她心里的踏实,和当年在干校看到稻子成熟时一样。 1999年退休后,唐闻生在北京过着低调的日子。她终身未婚,父母过世后就一个人生活,家里的书架上,外交史的书和铁路技术的册子摆在一起,就像她的人生,一半是“闻达天下”的外交舞台,一半是“生于斯土”的踏实建设。从布鲁克林的童年到北京的岁月,从外交场到田埂,再到纵横的铁轨,她的每一次转身都不张扬,却都踩在了时代的需求上。 信息来源: 环球在线——独家专访:唐闻生印象——她在丛中笑 中国网——“翻译文化终身成就奖”获得者唐闻生:翻译可以为国家发声,是一种实践性很强的工作