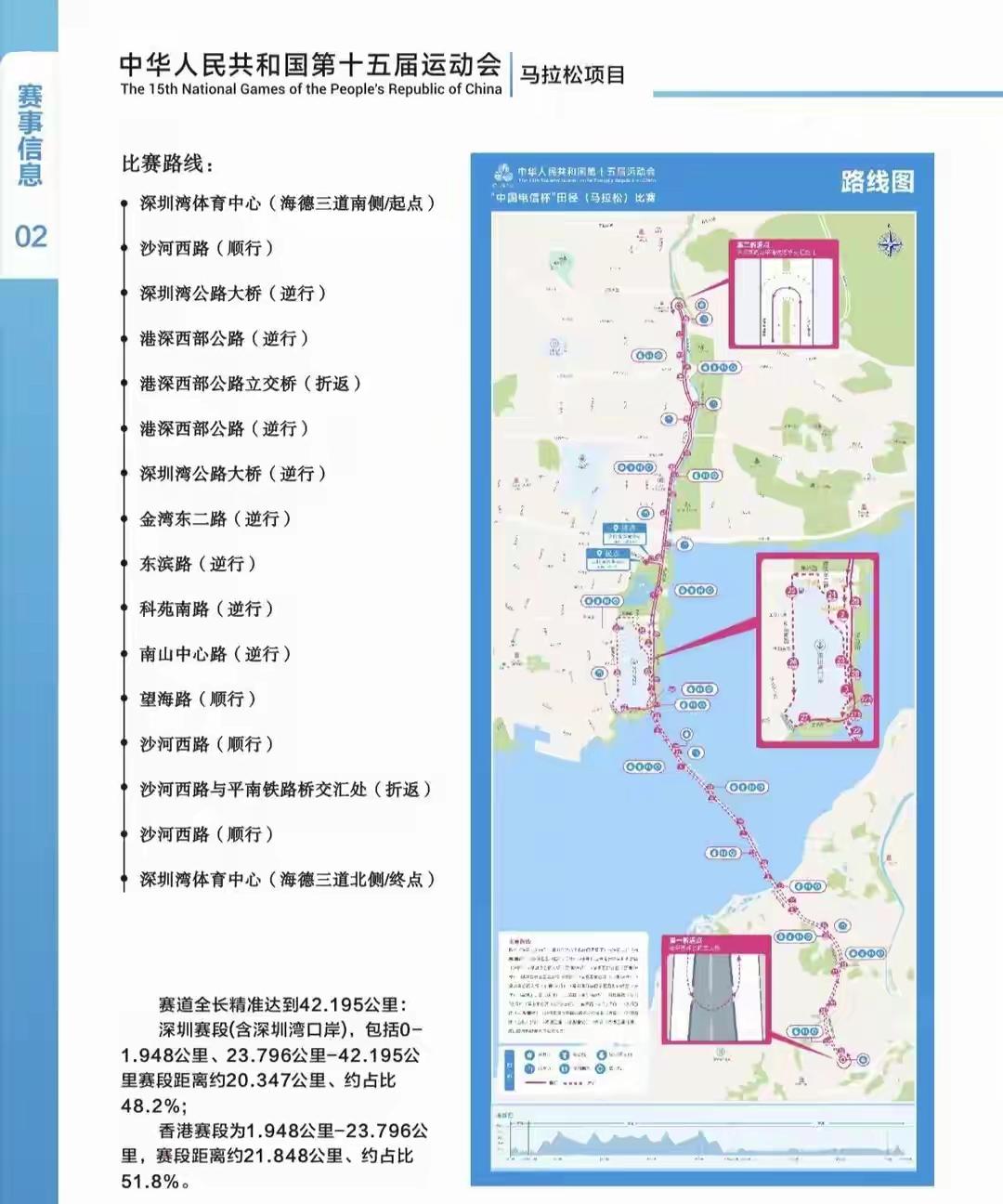

深圳湾大桥今晨惊现71名“飞人”!42.195公里跨境马拉松暗藏深港融合三大泪点,香港选手一句话让全场动容 (来源:综合新华社、深圳特区报、香港大公报及大湾区跑团实地采访) 凌晨的深圳湾大桥褪去车水马龙的喧嚣,唯有海风与脚步声交织。当何杰以2小时12分07秒撞线时,观众席一位七旬老人颤抖着举起手机——他叫刘宝山,跨越50公里赶来,只为见证偶像如何用双脚丈量这片联结深港的热土。这场赛事背后,是两座城、千万人用45年跑出的时代马拉松。 刘宝山的记忆里,1980年的深圳还是尘土飞扬的边陲小镇。他背着行军包初到深圳时,火车站仍是低矮平房。如今他站在深圳湾大桥上,眼前楼宇如林,身后人潮涌动。从蛇口“开山第一炮”到深港共绘湾区蓝图,他轻叹:“这哪是跑步?是两座城在岁月里接力啊!” 香港选手司徒兆殷的童年印象中,过关总是漫长的等待。如今她刷脸入深,轻松得“像穿过自家客厅”。科技让33年前纸上谈兵的跨境马拉松成为现实,手环一戴,无感通关。深港之间的年通关人次破亿,这座桥早已不仅是钢筋水泥,更是流淌着血脉的共生纽带。 赛道设计师将折返点从3处减至2处,平交路口压缩至37个。南山区长李小宁说:“我们要让比赛少扰民,多暖心。”细节深处,是城市治理从“宏大叙事”到“微观体恤”的蜕变。跑团队长赵坤笑道:“在深圳,连公园直饮水都带着温度。” 香港跑者吴辉扬的“长跑大本营”里,风雨无阻成了信仰。除非十号风球高悬,否则他每晚必带学员奔跑两小时。桥对岸的深圳人才公园,“开心纯跑”团的叶俊刚完成10公里拉练,擦着汗说:“这里公园有千座,但人情味才是真正的跑道。” 55岁的徐耀初从安徽来深三十年,仍自称“青年”。在平均年龄32.5岁的城市,他感受最深的不是霓虹璀璨,而是公平——“这里不同口音的人,都能用汗水兑换尊严”。当深夜的科技园亮起灯火,跑步的人与敲代码的人,其实在同一条赛道上竞速。 终点旁的“春笋”大厦如巨型计时器,记录着城市攀登的高度。AI工程师郑文先跑了十年深马,在他看来,研发芯片与奔跑马拉松异曲同工:“关键不是爆发的瞬间,而是持续优化每一步。”他所在的深圳科技园,港资企业与高校基地星罗棋布,恰如马拉松队伍中彼此照应的跑友。 10岁女孩“糖果”被妈妈罗祖凤牵着手挤在观众席。当何杰如风掠过,孩子惊呼:“这配速太快了!”邻座观众笑着摸她的头:“未来看你的!”从农村考到深圳的罗祖凤眼眶湿润——她童年未曾想象的香港山水,已成为女儿周末的徒步路线。 这场马拉松的奖牌,刻着大湾区“9+2”城市群的轮廓。当选手们的脚印重叠在深圳湾大桥,当香港的夜跑族与深圳的晨练者隔海相呼应,人们忽然读懂:42.195公里测量的不仅是速度,更是一个国家如何用包容与坚韧,跑出从“相连”到“相融”的史诗。 深港同心 湾区速度