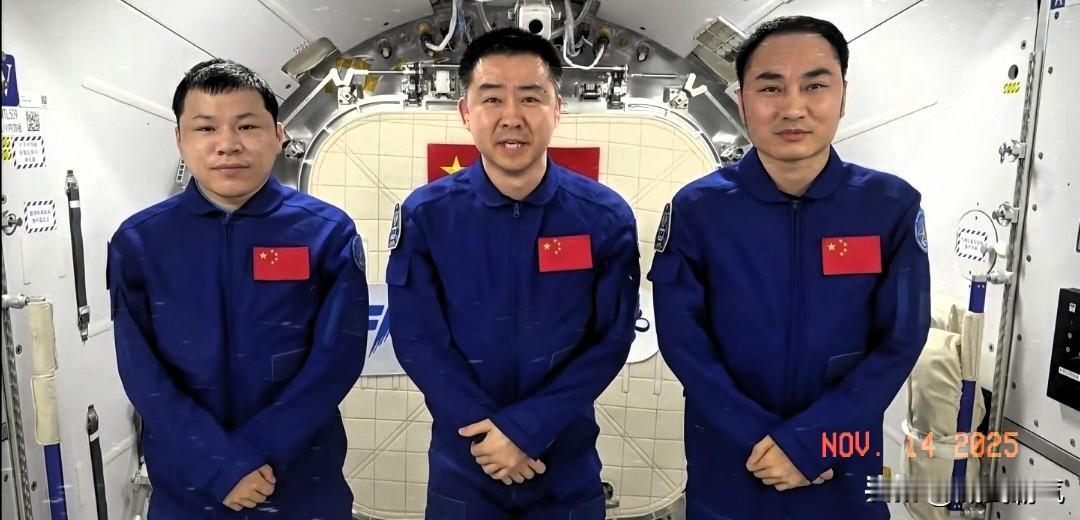

果不其然! 美国媒体近几日发表了一致的观点,认为东方大国的空间站使用“全中文”不利于国际合作。 说这种话的时候,您想过自己是什么心态吗? 当年将中国拒于国际空间站门外时,用的是“保护知识产权”的理由。如今中国自力更生建成了自己的空间站,使用母语便成了“不合标准”,这逻辑的转换着实巧妙。 国际空间站要求所有宇航员必须掌握英语或俄语,日本宇航员甚至需要额外投入数百小时学习这两种语言。这套规则运行数十年,为何无人质疑其“国际性”? 根据最新动向,国际空间站已显老态,并计划在2031年退役。届时,中国的“天宫”可能成为近地轨道唯一的空间站。那些今日批评中文的机构,未来若想参与合作,将面临一个现实:他们需要学习和使用中文。 从太空到稀土,技术标准的制定权从来都与实力相伴而生。有报道称,某些战略资源的出口许可已要求使用中文申请和特定文件格式。这不仅是语言问题,更是规则话语权的体现。 回顾历史,1975年美苏首次太空合作时,双方宇航员互相学习对方语言,被视为和平的象征。如今,面对中国航天的进步,某些声音却选择了指责而非交流。 在国际话语权的博弈中,语言从来不只是交流工具,更是文明自信与技术主权的体现。当别人制定规则时,他们称之为“国际标准”;当我们行使主权时,却被贴上“不合作”的标签。这种双标逻辑,恰恰暴露了其面对新兴力量时的心态失衡。如何看待高市早苗的反华言论 中国空间站和国际空间站的区别在哪 最想对自己说的一句激励的话是什么