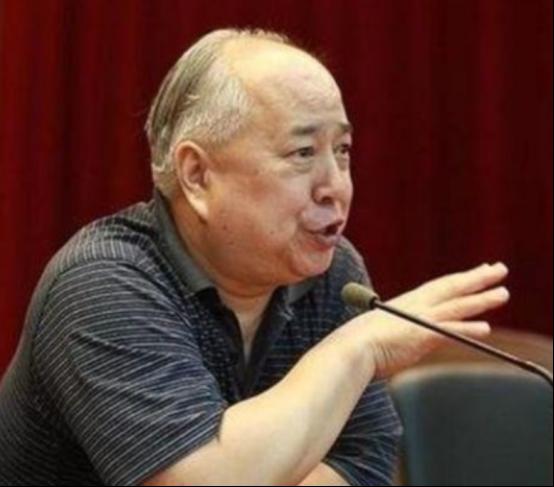

“中美差距有多大?”中国科学院院士姜伯驹一语惊人:“不是别人卡我们脖子,而是我们的教育把自己困住了!”钱学森之子钱永刚,也发出同样感慨:“中国教育缺的不是分数,而是无休止的刷题,将孩子们天生的好奇心和求知欲给抹杀了!” 钱永刚见过太多被刷题磨灭灵气的孩子,这位钱学森之子直言不讳:“中国教育缺的不是分数,是对好奇心的保护。”杭州一项针对高中生的调研戳破了真相:一天平均4.2小时埋在题海里,63%的孩子坦言解题只为应付考试,至于公式背后的逻辑、定理诞生的故事,没人愿意深想。 有重点中学老师无奈透露,他带的班级里,能说出自己真正兴趣的学生不足5人,“问未来想做什么,要么说考个好大学,要么就摇头”。这种“为分数而学”的模式,养出了大批解题高手,却难有真正的探索者。 华为创始人任正非在与教育专家对话时,点出了更核心的问题:“中小学齐步走、同质化教育,把天才给埋没了。”美国的教育体系里,没有统一的“标准答案”。 加州一所高中的物理课上,老师让学生设计“减少社区垃圾”的方案,有孩子用编程做了垃圾分类小程序,有孩子干脆造了简易压缩垃圾桶,评分标准不是对错,而是创意与可行性。 反观我们的课堂,连作文都有“满分模板”,议论文必须“引议联结”,记叙文得有“感人细节”,这种标准化培养,本质上是在扼杀创新的种子。 差距更体现在“动手能力”的培养上,中国科协的调研显示,15至18岁青少年中,参与过科研实践或科创比赛的比例仅为8%,而美国的这一数据高达32%。 美国的高中生可以凭一个环保课题的研究报告获得名校青睐,我们的学生却要靠奥赛金牌和竞赛证书加持。去年某省青少年科创大赛上,有学生的作品是“智能浇花器”,仔细一问才知是家长找工程师代做的。连创新都能“代劳”,这样的教育怎么能培养出真正的人才? 基础研究的短板,更暴露了教育的深层问题。科技部数据显示,中美基础研究人员数量差距虽在缩小,但顶尖人才密度仍相差悬殊,美国每万名研发人员中,从事基础研究的比例是中国的2.3倍。任正非对此深有体会,他坦言华为每年投230多亿搞基础研究,却常感慨“顶尖人才难寻”。 问题根源就在教育起点:美国孩子从小被鼓励“提出好问题”,我们的孩子却被训练“记住标准答案”。就像PISA测试显示的,中国学生的数学成绩全球领先,但“批判性思维”排名却落在30名开外。 更值得深思的是教育评价的导向差异,美国斯坦福大学招生时,会把“社区服务时长”“个人作品集”和SAT分数放在同等位置,曾有学生因研究“蚂蚁搬家的规律”而被破格录取。 而在我们这里,高考分数仍是“硬通货”,尽管“双减”政策在推进,但不少家长仍在偷偷给孩子报补习班,“别人都在补,我们不敢停”的焦虑无处不在。 这种焦虑传导到孩子身上,就是“只看分数,不问兴趣”的学习状态,正如姜伯驹院士所说:“当教育变成应试的工具,就失去了培养人才的本质。” 其实中美差距从来不是“硬件”的差距,而是“人的差距”。美国的优势不在于有多少名校,而在于它能让喜欢动手的孩子去做实验,让擅长思辨的孩子去搞辩论,让特立独行的天才有成长的土壤。 任正非提出的“人才培养双轨制”或许是破局方向:既保障基础学习,又给特殊人才留出空间,就像他说的,“把好学校的课程开放到网上,让每个孩子都有接触优质教育的机会”。 当我们感叹芯片被卡脖子时,不妨看看孩子们的书桌:是堆满了习题集,还是摆着实验器材?当我们羡慕美国的科技突破时,更该想想教育的初心:是培养“考高分的机器”,还是“敢探索的人才”? 中美差距的真正根源,不在别人的技术壁垒,而在我们教育理念的围墙。只有打破这道墙,让孩子从题海里抬头,让好奇心重新发芽,我们才能真正补上差距,长出属于自己的创新之树。