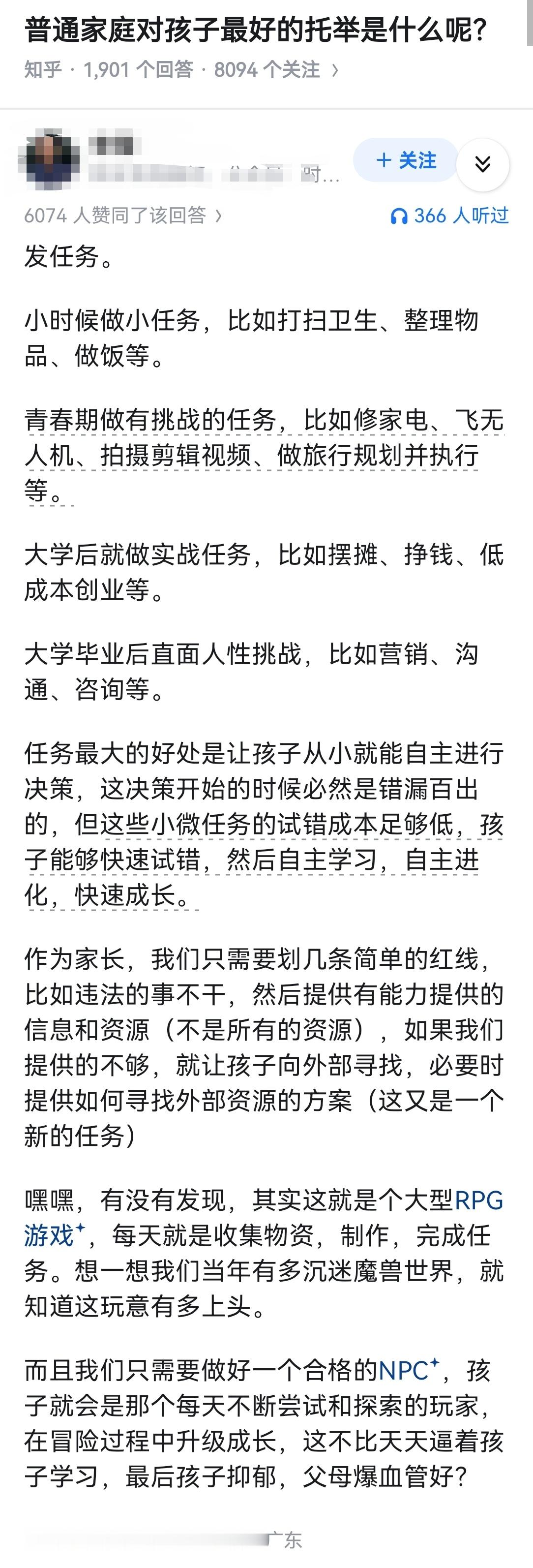

人民日报说:“养孩子,别在小事上,不断消耗他。” “你怎么又弄脏衣服了?”“作业写得这么潦草,怎么能行?”“吃饭慢一点都不行吗?”这样的场景,在很多家庭里每天都在上演。家长出于关心,却常常在不经意间,用“挑剔”的方式陪伴孩子成长。 很多父母认为教育就是从小事抓起,吃饭、写字、穿衣、待人处事都要规范。但在无数看似“为孩子好”的小事中,孩子的自信、热情和创造力被一点点磨掉。 如果当孩子面对的不是理解和引导,而是指责和否定,他们或许会逐渐学会“闭嘴”,不再分享,不再表达。 有位小学老师说过一件事:班上有个孩子,成绩中等,却特别喜欢画画。可每次画完作品拿回家,父母不是夸奖,而是指责他画得“不正经”“没意义”,久而久之,孩子变得越来越沉默,越来越没有信心。 父母希望孩子更好,但教育的边界在于:不能让孩子在恐惧中成长。 如果饭吃得慢一点被说磨蹭,写字稍歪一点被说不认真,玩耍时间多一点被说不自律。久而久之,他们的注意力就从“如何成长”变成了“怎么不挨骂”。这种消耗,其实比成绩差更可怕。 心理学研究表明,频繁被否定的孩子,更容易自我怀疑。他们在面对挑战时,不是想着“我能不能做到”,而是害怕“做错会不会被批评”。这种害怕让他们错过了学习和探索的乐趣。更糟糕的是,这种性格一旦形成,成年后也很难摆脱。 所以孩子的成长需要规矩的教育,但更需要温度。真正有效的教育,不是时时纠错,而是引导他们在错误中学会改正。一个能犯错、能改正的孩子,才有机会变得更强大。 毕竟教育的意义从来不是让孩子完美无缺,而是让他们有面对世界的勇气和底气。 而人民日报这句话的核心,其实就是希望家长学会“放手的智慧”。因为教育不是时时管控,而是有节奏的陪伴。孩子不会因为一两次粗心而毁掉未来,却可能因为长期被否定而失去动力。别在小事上消耗他们的信心,而要在点滴中积累他们的力量。 就像有句教育名言说得好:“孩子或许是用来雕刻的石头,却也是需要呵护的种子。”每个孩子都在用自己的节奏成长。家长要做的,不是不断修剪,而是给予阳光和耐心。当孩子感受到被理解、被尊重,他们自然会变得更好。 一位教育专家曾提到,最聪明的家长,都懂得“装糊涂”。看到孩子的小毛病,不急着批评,而是用适当的方式让他自己明白自己的问题。这样做,不是纵容,而是在守护孩子心中那份热爱与信心。 所以,真正的好教育,不是天天讲大道理,而是让孩子在日常的小事中,感受到被尊重、被相信的力量。 文丨小王 编辑丨史叔