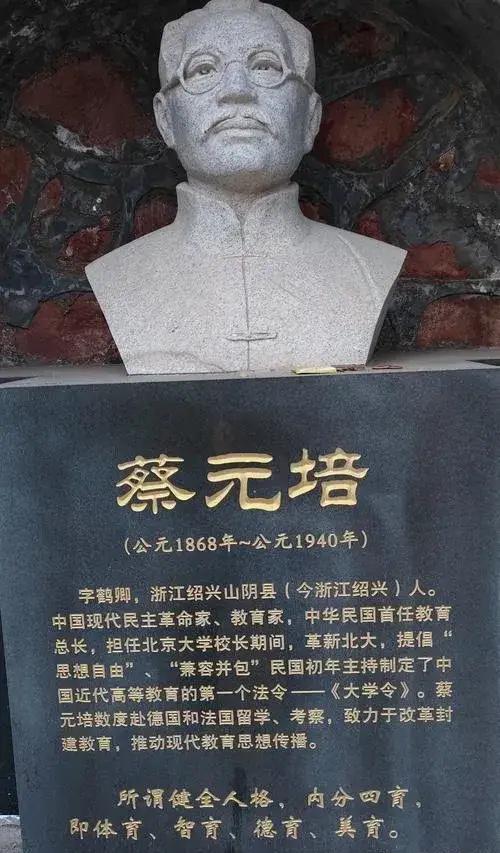

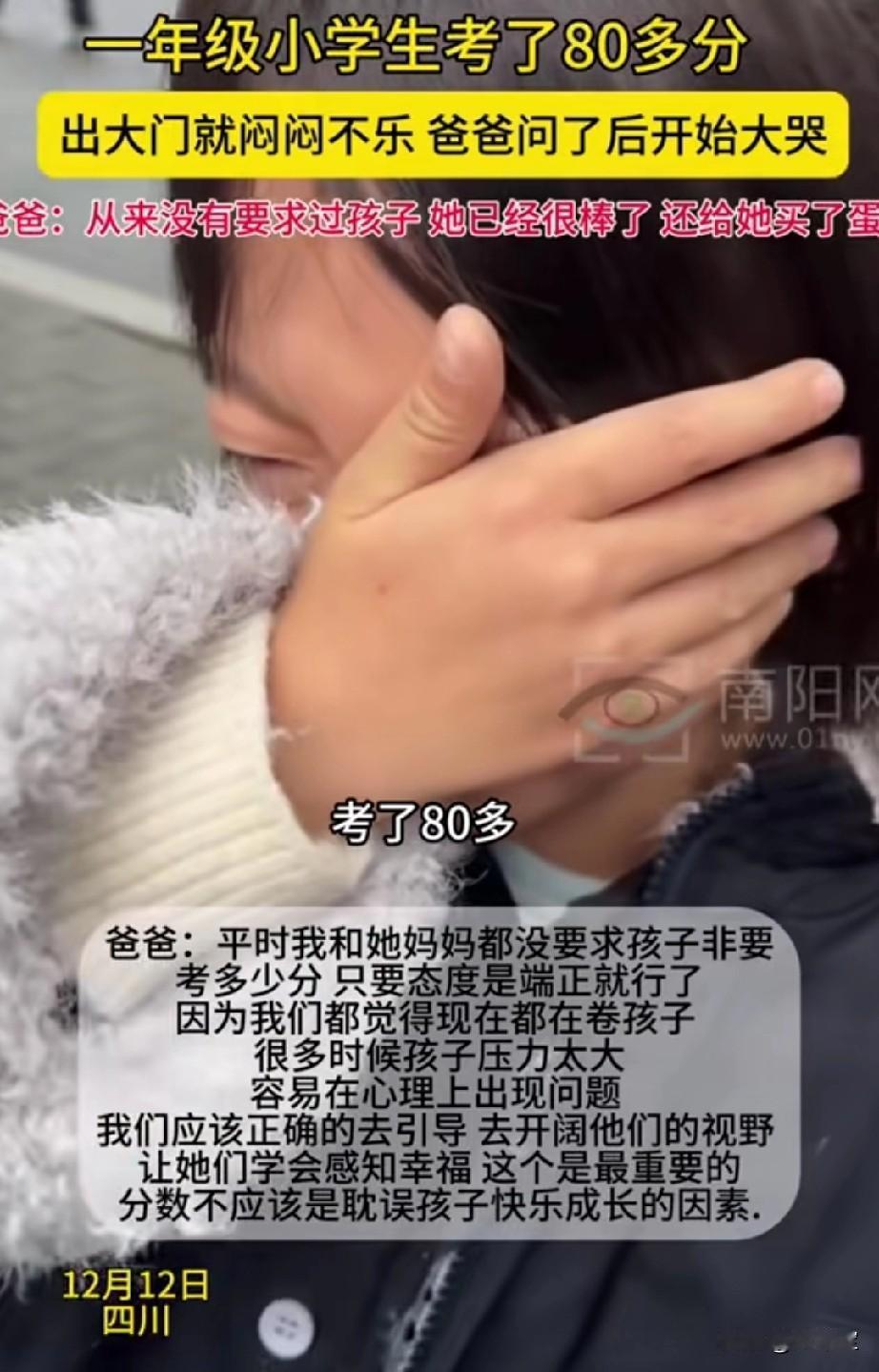

蔡元培早已说透:孩子一生的根基,从来不是成绩。 一是要有抗挫折能力, 二是学会沟通与表达, 三是自己的事情自己做, 四是永远保持学习, 五是正确地爱自己。 作为近代教育的先驱,蔡元培先生的这番话,放在今天依然像一把利剑,戳破了很多家长的教育误区。现在的孩子,从小被成绩单绑架,幼儿园开始就报各种培优班,小学阶段就陷入“刷题-考试-排名”的循环。家长们盯着分数波动,孩子考好了全家欢腾,考差了轻则批评重则责罚,却忘了问孩子:你遇到困难时会怎么扛?你想说的话能清晰表达吗?你能把自己的生活打理好吗? 抗挫折能力,从来不是天生的,是在一次次跌倒又爬起来的过程中练出来的。邻居家的男孩从小成绩拔尖,却因为一次中考失利,直接放弃了学业。他的妈妈后来哭着说,从小到大没让孩子受过一点委屈,考试考差了都不敢说重话,没想到孩子的心理这么脆弱。蔡元培先生所处的年代,学子们求学之路布满荆棘,他自己也曾多次遭遇挫折,却始终坚守理想。他深知,人生路上的风雨远比考试失利更残酷,没有抗挫折的韧性,再高的成绩也撑不起漫长的人生。 学会沟通与表达,是孩子融入社会的第一张通行证。见过太多成绩优异的孩子,长大后却陷入社交困境。有的因为不会拒绝别人,工作中被无限压榨;有的因为表达不清自己的想法,错失了重要的机会;还有的因为不懂如何化解矛盾,把人际关系搞得一团糟。蔡元培先生在北大任职时,鼓励学生自由发言、大胆辩论,就是希望培养学生的表达能力。他明白,真正的人才,不仅要会读书,更要会传递自己的思想,懂得与人协作。 自己的事情自己做,看似简单,实则是培养责任感的起点。现在很多家庭,孩子衣来伸手饭来张口,连书包都要家长整理,袜子都要家长洗。这样的孩子,长大后很难有担当,遇到问题只会推卸责任。蔡元培先生从小接受传统教育,却格外注重实践能力的培养。他认为,孩子从整理书包、打扫房间这些小事做起,才能慢慢明白“责任”二字的重量,长大后才能扛起家庭和社会的重任。 永远保持学习,不是指永远盯着课本,而是保持对世界的好奇和求知欲。很多孩子走出校门后,就再也不读书了,觉得“学习”这件事已经结束。可真正的教育,是让孩子明白,学习是一辈子的事。蔡元培先生一生都在学习,从传统儒学学到西方哲学,从教育理论到科学知识,他从未停止过探索的脚步。他用自己的经历证明,保持学习的热情,才能不断提升自己,跟上时代的步伐。 正确地爱自己,是一切的基础。现在很多孩子,要么过于自负,听不得一点批评;要么过于自卑,觉得自己一无是处。这两种极端,都是不会爱自己的表现。蔡元培先生倡导“思想自由,兼容并包”,不仅是对学术的态度,也是对每个个体的尊重。他认为,孩子要学会接纳自己的不完美,既要看到自己的优点,也要勇于面对自己的缺点。只有懂得爱自己,才能有足够的底气去爱别人,去面对人生的起起落落。 现在的教育,太容易陷入“唯分数论”的怪圈。家长们忙着给孩子报班、刷题,却忽略了这些底层能力的培养。可等孩子长大后才发现,成绩只能决定一时的输赢,而抗挫折能力、沟通能力、责任感、学习热情和自爱能力,才能决定一生的高度。蔡元培先生的教育理念,穿越百年依然闪耀着智慧的光芒,提醒着我们:教育的本质,是培养一个完整的人,而不是一个只会考试的机器。 真正的教育,从来不是追求完美的成绩,而是让孩子拥有对抗人生风雨的能力,拥有感知幸福、创造幸福的能力。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

![说的好听大部分女孩子家长知道后都会暴跳如雷的[扁嘴]](http://image.uczzd.cn/11364741077348857699.jpg?id=0)

燎原之火

但是中高考、考研、考博就需要分呀!

用户10xxx62 回复 11-25 23:36

分的背后,有三个高贵品质!一,高智商,2,自律,3抗压能力!

燎原之火 回复 用户10xxx62 11-26 18:42

那结果还得以卷面分评定,所以现在家长就一个目标,把卷面分搞上去[捂脸哭]

伟梓歌

最重要的一点,是要有独立思考的能力,不能被人牵着鼻子走

摄绘大叔 回复 12-08 23:49

呵呵,独立思考的能力也是靠不断学习,从各种观点中总结提炼出来的。那些评论区里觉得自己有独立思考能力的,哪个不是觉得自己不被人牵着鼻子走,但却被现实左一遍右一遍的毒打的??连怎么能让自己活得好一点都弄不明白,还装什么大明白?

6689

分是知识的一个分术点,是必须的,健康,沟通交流是与社会接轨,践行自己的能力。

小眼睛的胖领导X

我上次听说是鲁迅说的。不过自已事情自己做值得商榷,有些事单打独斗或者由别人来干会更好,大家要互相帮助,通力合作会更好。

用户12xxx65

没有分数都是扯犊子

嗟夫

这些能力强了,学习也差不了啊!

用户10xxx51

蔡老所言之极,现在很多年轻人都是这种现象。

罗米

教育落地 路长长

Hi

话都让他说了,我只想说毛主席的一句话:实事求是

zhan

你有道理,但是分数不跟你讲道理,分不够就只能上垃圾学校。[开怀大笑]这套筛选体系容不得理想主义

神就是爱

名师!

宝云

[害羞]

外乡人

是,根基不是成绩,但是成绩是结果?

用户63xxx44

只要有这五项品质,成绩也不会差到哪里去[微笑]

广州医科大学精神科特邀研究对象

只可惜能做到这五点的人太少了。[捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭]

用户10xxx48

学习不等于学书

草莽

不看成绩,要考试干嘛?

摄绘大叔

归根结底,还是在成绩上。学习才是训练和提高这几点的最好途径。

relax

能做到这几点的成绩会差?

xiaoyound

面对神明都要会沟通与表达

帅江南

要是我能早看到这篇文章就好了,写的太好了,要编进课本,这样的文章太少了,好文章呀,现在的家长真应该好好看看这篇文章,很多孩子被我们这代家长养废了

石山头

确实是绝大多数人的必需要的素质,,,

灯笼

很多家长只听外国人说😂哪怕是一样的话

飞飞

也不能以偏概全 要么智商高你就进顶尖学府 要么你就低学历学会圆滑世故 最害怕不上不下的学历还以为自己在社会上很受欢迎

城市农夫

[点赞]

老树杂谈

基础教育➕思维逻辑 应该是培养孩子创造性能力的重中之重!