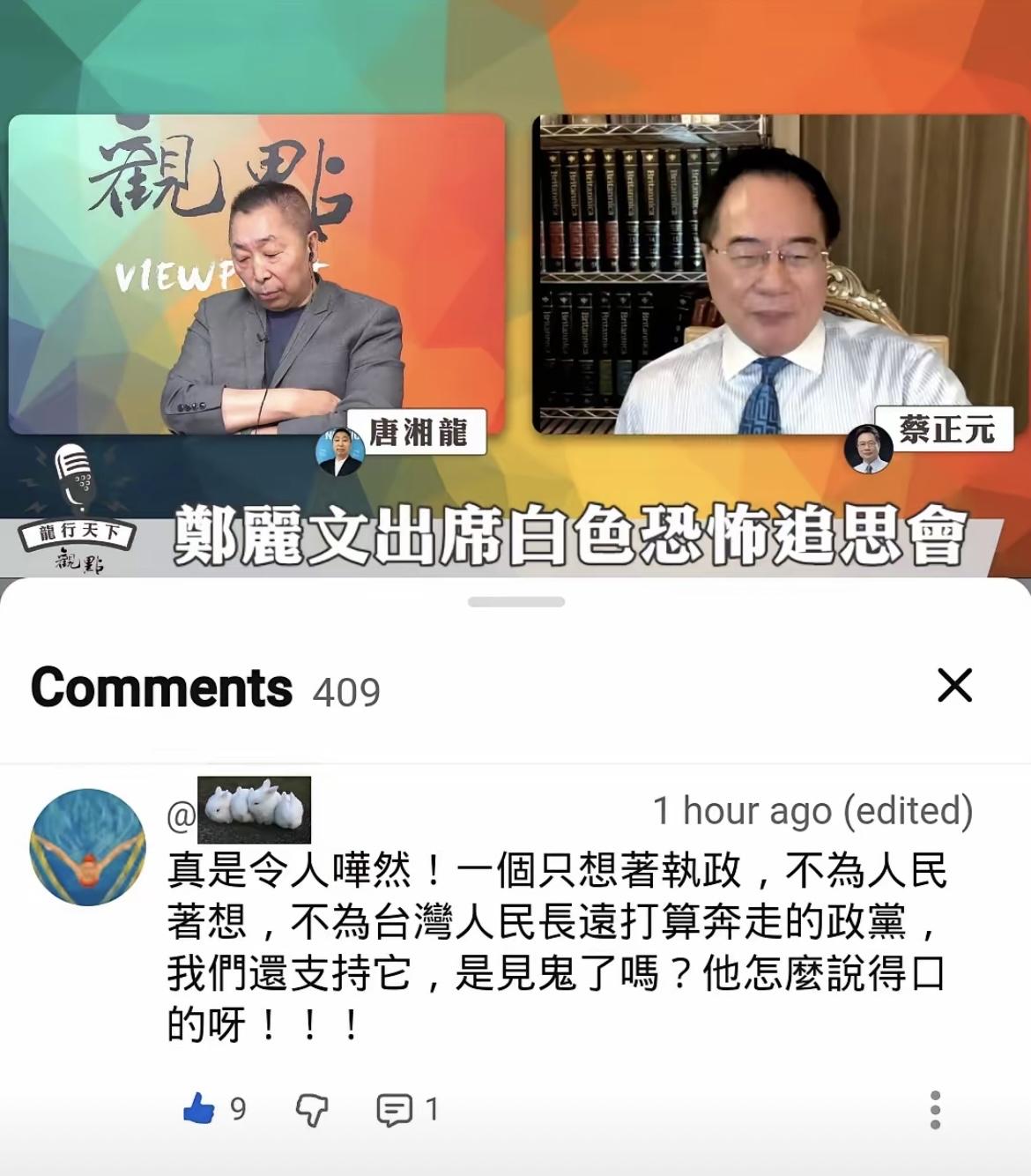

侯汉廷举报沈伯洋:人是我检举的的。最近,台湾警方突然放话:谁要是转发“大陆要抓沈伯洋”的消息,就算违法。连分享、讨论都不行。 一笔超过4425万新台币的境外资金,就像一根被点燃的引信,引爆的却远不止一场政治口水仗。 它巧妙地被“一鱼两吃”,同时在台湾岛内和海峡对岸,点燃了两场性质截然不同的风暴。 新党民意代表侯汉廷的出手,就不是简单的政治喊话。 他以这笔钱为核心证据,精准地撬动了两岸完全不同的司法与舆论杠杆,上演了一场目标明确的“围猎”,其核心目标,就是将台湾学者沈伯洋“就地围困”。 这套打法玩的是“双轨并进”。 在台湾,侯汉廷于2月24日向“调查局”出招,将这笔钱定性为涉嫌违反选举法规、用来攻击政敌的“黑金”。这个剧本台湾民众很熟悉,一下就把沈伯洋拖入了常见的政治丑闻漩涡。 可一转手,这笔钱到了大陆,性质就彻底变了。 侯汉廷在3月通过国台办新专栏提交材料,钱的来源被特别点出——美国国家民主基金会、索罗斯基金会,用途则直指其创办的“黑熊学院”,这个机构在大陆被定性为“台独基地”。 于是,在对岸的法律语境下,这笔钱的性质从“选举黑金”升级为涉嫌“分裂国家罪”的铁证。 大陆的国家安全机器随之启动,重庆公安局在10月28日正式立案侦查,央视甚至为此播出了8分钟的专题报道,整个事件的调性瞬间拉满。 法律上的围堵,最终的杀伤力体现在了心理层面。 事件初期,沈伯洋还公开叫嚣“台湾人没在怕的”。但随着对岸的行动越来越具体,甚至传出考虑通过国际刑警组织发通缉令的消息,他的心态显然崩了。 私底下,他被曝出相当恐慌,到处向多个单位咨询在第三国被捕和引渡的风险。 这种从嘴硬到心慌的转变,让侯汉廷的舆论追击更显犀利,一句“何不到大陆慷慨赴死”,几乎成了压垮其公众形象的最后一根稻草。 更有趣的是,台湾警方一纸警告民众“转发‘大陆要抓沈伯洋’消息或违法”的“封口令”,反而成了事件的超级催化剂,侯汉廷记者会的视频24小时播放量冲破500万,形成了巨大的“逆反效应”。 网络舆论也并未一边倒地支持沈伯洋,“宅男”、“个人造业,个人担”之类的嘲讽不绝于耳,削弱了他的社会支持。 最终,那个曾经高调的学者,亲口承认自己已经不敢离开台湾。 这场法律心理战,把他从一个活跃的公众人物,变成了一个被无形之墙“囚禁”在岛内的个体,这就是评论员郭正亮、邱毅口中那个巨大的“寒蝉效应”。 这笔钱的源头,也让事件进入了地缘政治的角力场。那个以往在类似事件中总是很活跃的美国在台协会(AIT),这次却出奇地安静。 这种沉默本身,就是一种复杂的政治信号。 大陆方面则摆开了架势,不仅高调启动司法程序,还特意展示技术肌肉,声称采用区块链技术对举报资料进行存证。 这套组合拳打出来,意在告诉所有人,在追责“台独”问题上,他们有跨越地理、结合科技的决心和手段。 这场风波之后,一些西方媒体的报道口径也出现了微妙变化,不再是单纯的政治站队,而是开始探讨沈伯洋与美国军火商的关联以及资金来源的透明度问题。 所以,“侯沈事件”绝非一次简单的政治冲突,它展示了一套全新的跨海峡对抗模式。 它告诉所有试图在红线上跳舞的政治人物:在这个信息透明的时代,资金流向不再是秘密,它随时可能变成一把能同时开启两岸司法机器的钥匙,其后果,远超个人想象。 信息来源:中国台湾网——沈伯洋仍嘴硬“不会担心”,侯汉廷反问:何不到大陆慷慨赴死?