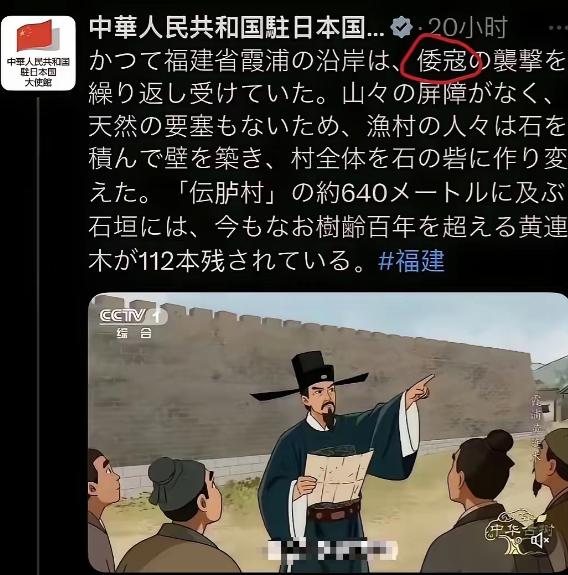

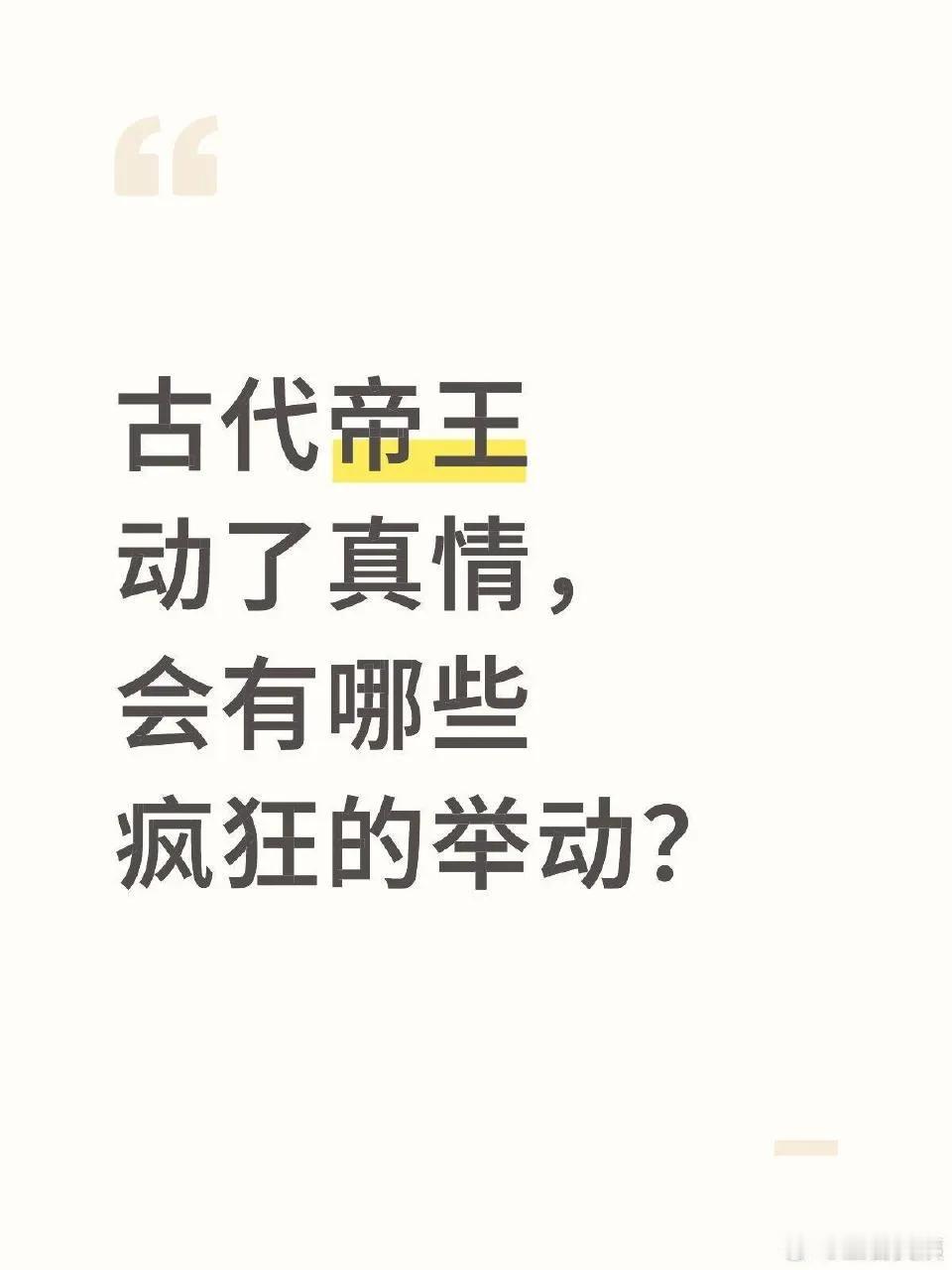

我驻日大使馆明确使用“倭寇”一词,是第一次,也属罕见! 最近有条外交动态让人好奇:中国驻日本大使馆在官方 X 账号发了一条日文推文,没涉及当下纷争,只提了明朝福建霞浦军民筑石墙抵御 “倭寇” 的旧事。 这个几百年没在官方表述里常见的词,突然引发关注,不少人都想知道 “倭寇” 到底是怎么回事。 “倭寇” 这词,最早不是随便叫的,是古代对特定群体的称呼。 “倭” 在汉代就有记载,是当时对日本列岛及居民的客观叫法,没褒贬之分。 “寇” 就是指劫掠、作乱的人,合起来 “倭寇”,最初就是指那些跨海来沿海一带劫掠的武装团伙。 这伙人的出现,和当时的时代背景分不开。 13 世纪末到 16 世纪,日本国内战乱不断,南北朝分裂、战国纷争,很多武士、浪人丢了生计,就和商人、破产农民凑在一起,组成武装团伙渡海找活路。 他们一开始在朝鲜半岛活动,后来慢慢蔓延到中国沿海,从辽东一直到广东,只要是靠海的村镇,都可能被他们盯上。 不过很多人不知道,倭寇不都是日本人。 早期的时候,日本浪人和武士占多数,但到了明朝嘉靖年间,情况变了。 因为明朝实行海禁,不少靠出海谋生的中国商人、渔民没了出路,就有人加入进来,甚至成了团伙里的核心人物。 史料里就有 “真倭十之三,从倭者十之七” 的说法,还有些葡萄牙商人也掺和其中,成了跨国的武装走私劫掠集团。 这些倭寇最让人头疼的是行踪不定,抢完就跑,还经常焚毁村庄、掳掠人口,给沿海百姓带来了大麻烦。 为了对付他们,明朝政府没少下功夫,一边修海防、建卫所,一边派军队清剿。 戚继光、俞大猷这些将领,还专门研究对付倭寇的战术,组建了专门的部队,在东南沿海打了不少胜仗,慢慢平息了倭患。 现在能看到的抗倭痕迹也不少,福建霞浦的外浒城堡就是其中之一。 这座城堡是明朝嘉靖年间修的,用鹅卵石和块石垒起来,周长有六百多米,还有城门和走马道,就是当年村民们为了自保建的防御工事。 其实明朝时福建沿海修了几十座这样的城堡,霞浦就占了不少,现在都成了能触摸到的历史见证。 随着明朝后期海禁解除,加上日本国内局势稳定,倭寇慢慢就少了,最后消失在历史里。 而 “倭寇” 这个词,就成了那段历史的符号,记录着当年沿海地区的战乱和百姓的抗争。 现在这个词被重新提及,其实更多是为了回望历史。 对此,有网友认为,外交表态不用空洞口号,借历史名词亮明立场格外有力,“‘倭寇’不是随便用的,是刻着沿海百姓抗侵扰的记忆,回应涉台不当言论太戳点,既没越界又划清了底线”。 不少理性网友强调,这绝非恶意辱骂,而是基于史实的警示,“‘倭寇’是特定历史时期的称谓,指向的是侵扰行为,现在提出来就是提醒别重蹈覆辙”。 还有懂日文的网友提议,可把词汇的历史背景客观翻译给日本民众,避免文化差异导致误解。 它不是对某个群体的指责,而是提醒大家,历史上的侵扰和战乱给人们带来过苦难,当下的和平来之不易。 了解 “倭寇” 的来龙去脉,说到底就是读懂一段历史,更懂得珍惜现在的安稳日子。 那么到最后,你们是怎么看呢? 如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文,麻烦您点一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能带来不一样的参与感,感谢各位看官老爷们的支持!

![满清野史想不到明朝最后还给他们种了木马[大笑][大笑][大笑]](http://image.uczzd.cn/4833966861126845595.jpg?id=0)

![明朝那时候已经烂到骨子里了,就是朱元璋去了也没用[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/2432944747313812141.jpg?id=0)