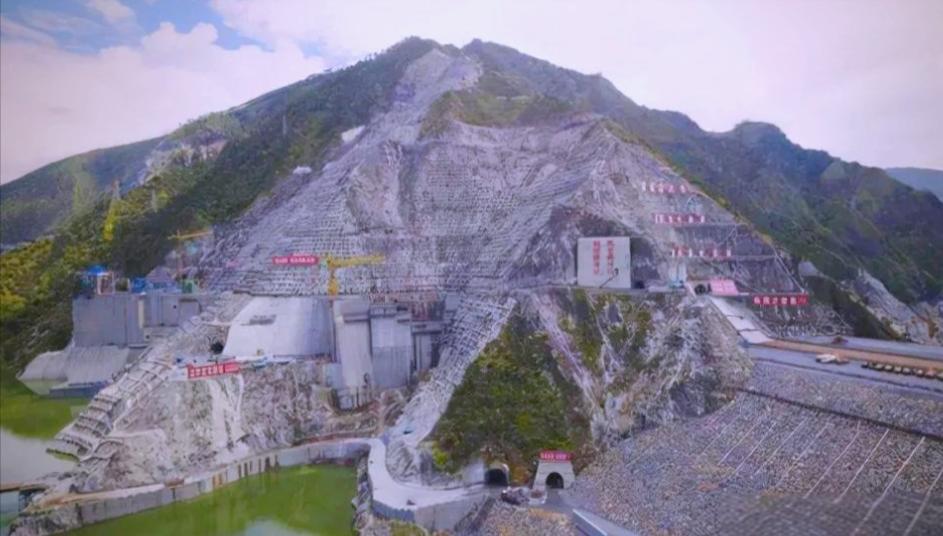

美国估计想不到,中国竟然会在四川藏区砸下664亿、历时16年完成一项大型工程。 要知道那儿氧气只够平原的六成多,冬天能冻到零下 16 度,更别提要在 684 米高的陡边坡下,垒起 295 米高的土石坝。 这高度比 100 层楼还夸张,堪称在 "刀尖上盖房子"。可等这工程真正运转起来,才有人反应过来:这哪是建电站,分明是下了一步大棋。这就是雅砻江两河口水电站,咱们国家已建成的最高土石坝就搁在这儿。 光说 295 米的坝高没概念?把北京国贸三期竖起来,还差着一截。更要命的是左岸那道边坡,直上直下 684 米,岩层松散得跟酥饼似的,稍微动错一铲子就可能引发滑坡。 建设者们想了个笨办法:往山体里打了 1.6 万束锚索,每束都有 1 吨重,硬生生把这块 "活动的石头" 钉在了原地。光是大坝填筑就用了 4300 万立方米石料,要是堆成 1 米见方的墙,能绕赤道一圈还多。 别以为光靠堆石头就行,高海拔的麻烦全是细节杀。混凝土刚浇下去就可能冻裂,工人干半小时就得喘口气,连挖掘机都因为缺氧没劲干活。 为了让大坝心墙抗冻防渗,技术团队把砾石土和特殊黏土按比例调配,像揉面团似的反复搅拌,还发明了分层碾压的法子,每层误差不超过 3 毫米。 就这技术,后来被用到尼泊尔的三金考拉电站,直接帮当地省了 1000 万美元投资,让原先傲慢的欧美工程师闭了嘴。 最让当地人惊喜的是,这电站没白建。雅江县应龙村的泽仁汪堆以前打零工混日子,电站开工后开上了挖掘机,一年能挣近 20 万,全家搬进了县城的新房。 整个建设期间,像他这样的当地务工人员超过 2000 人次,连物资运输都是当地村民和企业包了九成。更实在的是路修通了,学优村的泥巴路变成水泥路后,村里的松茸虫草当天就能运到成都,价格比以前翻了番,老百姓的腰包一下鼓了起来。 美国可能更没想到,这电站藏着能源布局的大文章。它 108 亿立方米的库容相当于 770 个西湖,能把雅砻江的水 "存" 起来,枯水期给下游电站补水,一年多发 110 亿千瓦时电,够成都用大半年。 更绝的是它还能跟光伏 "搭伙",旁边的柯拉光伏电站发的电不稳定,两河口水库就像个 "充电宝",用电高峰放水发电,用电低谷蓄水储能,每年能少烧 60 万吨标准煤。这一套组合拳下来,比美国光喊 "碳中和" 却迟迟不落地的样子实在多了。 现在再看这工程的意义,早就超出了发电本身。它分担了长江中下游的防洪压力,让航道枯水期也能走大船;它的高边坡治理技术成了国际范本,帮中国水电在海外站稳脚跟。更重要的是,它把 664 亿投资变成了藏区的路、当地人的收入和国家的清洁能源底气。 对比美国花十几年修条高铁还烂尾,中国能在生命禁区造出这样的超级工程,靠的从来不是蛮干,而是藏在细节里的技术硬实力和长远盘算。 说到底,两河口水电站就像块试金石。它试出了中国在极端环境下搞基建的底气,也试出了 "绿水青山就是金山银山" 的实在路径。 美国或许至今没看懂,中国砸钱耗时在高原建电站,图的不是一时的发电量,而是能源安全的主动权、区域发展的可持续性。 等雅砻江流域 8000 万千瓦的清洁能源基地建起来,估计更有人明白:这样的布局,从来都不是急功近利的短视行为,而是能管几十年的战略远见。