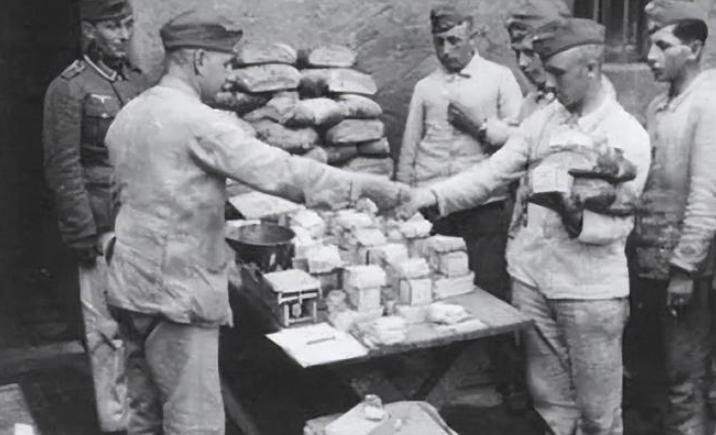

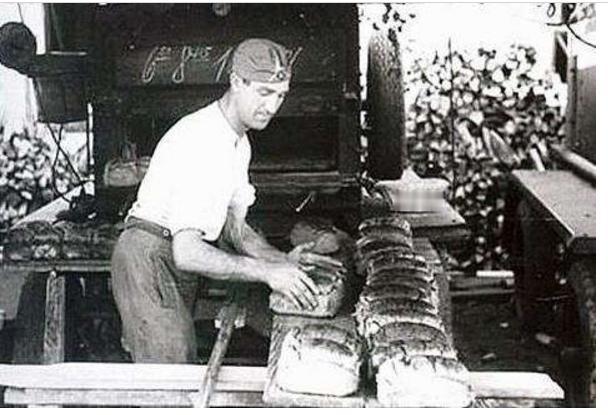

在东线战场上,寒冷不是一种天气,而是一种持续的折磨,从1941年开始,德军大规模进入苏联腹地,面对的不只是枪林弹雨,还有让人难以直视的酷寒。 零下三四十度的气温,能把士兵的睫毛结成冰霜,能让机枪卡壳,更能让一个人的意志在一夜之间崩塌,可就是在这样残酷的环境下,有一样东西成了德军士兵每天最盼望的事:午餐。 不是因为他们有多讲究吃,而是因为除了午餐,其它两顿饭几乎都是冷的。早餐是冷肉加干饼干,晚上是冷罐头和稀汤。 真正能让人觉得“活着还有点意思”的,只有中午那一锅热腾腾的匈利亚浓肉汤,配着一块黑面包和酸菜,这顿饭不仅是补充体力,更像是一种心理上的慰藉。 1942年冬天德军第六集团军困在斯大林格勒外围的雪地里,通讯线断了,补给线也几近瘫痪。士兵们每天的生活,就是在冰层上挖战壕,在雪地里巡逻,然后躲进临时搭建的掩体里取暖。 中午时分炊事班的马车缓缓驶来,那不是普通的马车,而是移动厨房,车上装着巨大的铁锅,锅里咕嘟咕嘟地炖着牛肉、土豆、孜然,还有一些辣椒,空气中弥漫着一股浓郁的香味,士兵们围着马车排起了长队,手里端着搪瓷碗,眼睛里透着期待。 这不是普通的肉汤,这是“匈牙利式”炖肉汤,德军从奥匈帝国的传统菜谱中改良过来的。 牛肉切块先在锅里煎香,再加入切片的土豆、孜然和辣椒粉,最后用大量的洋葱来提味。汤色浓重,味道辛香,一口下去,能从喉咙暖到胃,再暖到心里。 如果说浓肉汤是主角,那么黑面包就是这个故事里的最佳配角,德军士兵的黑面包并不是我们现在超市里那种带着麦香的德国面包,而是加入了大量裸麦、麸皮甚至树皮粉的“战时配方”。它硬得像砖头,切开后有一股淡淡的酸味。 可就算是这种粗糙的黑面包,在东线也成了宝贝,每人每天只能分到一小块,通常是中午和浓肉汤一起发。 士兵们会把黑面包掰成小块,泡在热汤里吸饱汤汁再吃。有人甚至会把酸菜夹在黑面包中间,做成“战场三明治”,一口下去五味杂陈。 在斯摩棱斯克战役中,曾有一名德军中士因为把自己的黑面包偷藏起来,被同袍发现后引发冲突,差点演变成暴力事件,可见一块黑面包,在极端环境下的价值,已经远远超出食物本身。 午餐不仅是补给,更是一种“心理调节”,炊事班通常会把午餐时间安排在最容易崩溃的时刻——上午巡逻结束后,或者激烈战斗前,热汤一上士兵们围坐在一起,小声交谈,彼此交换情报,甚至偶尔讲个黄色笑话调节气氛。 在1943年的哈尔科夫战役中,德军曾有一次罕见的“热汤外交”。一支德军小分队在前线与一支罗马尼亚盟军单位共同驻守,双方因为补给分配产生矛盾。 后来德军炊事官临时决定多煮了一锅浓肉汤,请罗马尼亚士兵一起吃午餐,结果双方关系迅速缓和,甚至开始在战壕里互相帮忙修理枪械。 就是这样一锅看似普通的浓汤,在前线却有着奇妙的“润滑剂”作用,它不只是让人吃饱,更让人心里有了温度。 很多人不知道,炊事兵在德军体系中并不是地位最低的,相反他们常常享有一定的“特殊待遇”。因为他们掌握着锅铲,也就掌握了士兵们的胃和情绪。 在东线炊事兵肩负的任务远比后方复杂,他们不仅要准备食物,还要面对频繁的转移、缺乏食材、极端天气等难题,有时甚至要在零下几十度的露天里劈柴生火,然后顶着风雪熬汤。 有一名叫赫尔穆特的炊事兵,曾因为在一次突袭中冒险抢回一锅正在熬制的肉汤,被所在连队称为“英雄厨神”,虽然他没拿到铁十字勋章,但在士兵心中,他的地位甚至高于连长。因为他用一锅汤,救了无数人的命,也救了大家的心。 当然德军的午餐并不总是那么理想,随着东线战局恶化,补给越来越难,肉类短缺,甚至连土豆都一度断供,炊事兵们开始用罐头肉代替新鲜牛肉,甚至加入马肉、兔肉等“替代蛋白”。孜然和辣椒粉也越来越难获得,很多时候只能靠洋葱和胡椒硬撑。 而黑面包也开始变得“名不副实”。有些面包里掺入了更多的锯末和树皮,甚至传出“吃完便秘三天”的传闻,尽管如此士兵们还是珍惜每一顿中午的热食,因为他们知道,也许明天就没命再吃了。 这听上去有些夸张,但事实确实如此,在苏德战争最关键的几个节点上,后勤和饮食问题直接影响了德军的作战效率。 比如斯大林格勒的失败,不只是战略错误,更是因为供暖失败、食物短缺、士气崩溃。而午餐作为唯一一顿热食,对士气的影响远超想象。 一锅浓肉汤,能让士兵再坚持几个小时;一块黑面包,能让人熬过最冷的夜晚。在东线的雪地里,食物不是补给而是信仰。 参考资料: 希特勒为什么会输给胡萝卜、午餐肉和黑面包 2018年11月21日 界面新闻 舌尖上的二战!看看纳粹德军打仗时都吃什么 2014-05-07 游侠资讯

![[呲牙笑]“事已至此,先吃饭吧”——1941年,东线。一名被俘的苏联飞行员正接受](http://image.uczzd.cn/15229749913919402850.jpg?id=0)