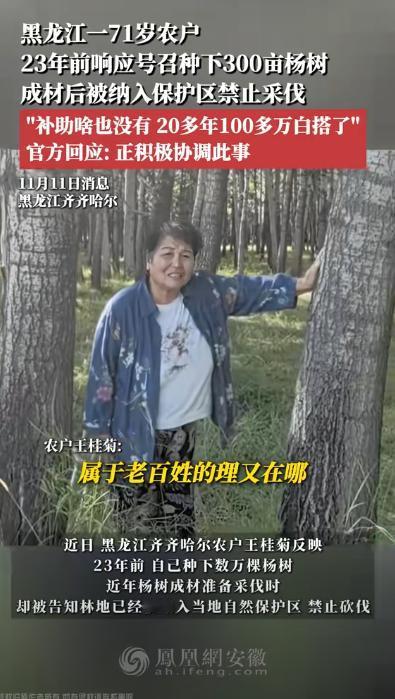

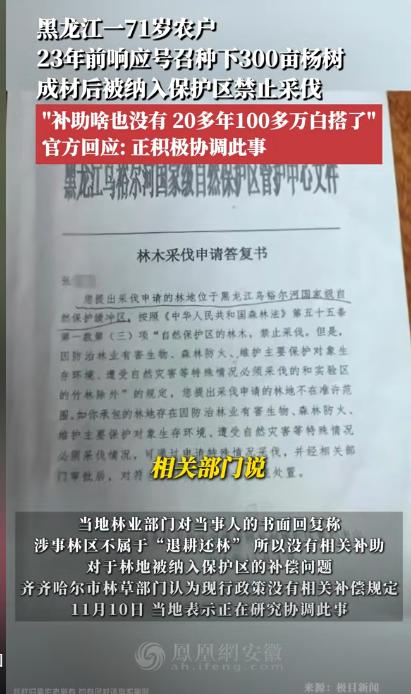

黑龙江,71岁农户23年前响应号召种下300亩杨树,成材后却被纳入保护区禁止采伐,一分补助也没有给农户!农户:“上哪里说理去!我20多年的投入,100多万白搭了!”官方回应:正积极协调此事! 在黑龙江乌裕尔河边,有个老人守着一片长满大树的林子,也守着一份已经快失效的合同,71岁的王桂菊,每天都拄着拐杖去林子转一圈,那是她二十多年前亲手栽下的三百多亩杨树。 现在,树都成材了,胸径四十厘米的比比皆是,但她却一点也高兴不起来,她看着那片林子,只觉得心酸。 她说,这林子是她和去世的老伴一点点拼出来的,丈夫没了,她一个人扛起一切,省吃俭用,把积蓄都投进去。 那时候她信了合同上的话,“退耕还林地,政策调整给补偿”,这是写得明明白白的,盖了章的合同,还有林权证,她以为这就是保障,可谁想到,二十多年后,这纸合同成了她最大的负担。 问题出在这份合同的“身份”上,当地林草部门现在说,这片地不是“退耕还林”,而是“三北防护林工程”,所以没法拿补贴,可这说法让人怎么信? 周围的农户明明拿到了退耕还林的钱,一份2013年的验收报告也写着,当地在2002年确实开展过退耕还林项目。 可等她去申请信息公开时,却被告知“涉密”,不让看,一个老人根本没能力去查真相,只能被一句话堵死。 她的女儿说,父母这辈子都耗在这片林子上,身体都熬坏了,如今连一分钱都拿不到,这算什么道理? 他们家前后投进去120多万元,还不算这些年维护林地的劳力和精力,现在,她的腿病得严重,走一步都疼,可是,她还得去看树,因为那是她全部的心血。 更让人气愤的是,地方政府一点成本没花,就多了一大片生态林,这片林子现在长得郁郁葱葱,被划进“乌裕尔河国家级自然保护区”,成了漂亮的“政绩工程”。 可这些成果,全是王桂菊一个农民用钱、用命换来的,官方也不是没给出所谓的“解决办法”,让她用这片成熟的林地去换村集体的普通林地。 镇干部都看不下去,说这事根本不对等,树龄不一样,地块也不同,这哪叫互换?这摆明是糊弄人,最后,市林草局一句“补贴已过时效”,彻底把希望压没了。 但真的是“无规定可依”吗?不是,国家《森林法》第七条早就写明,要建立森林生态效益补偿制度,还专门设了生态补偿资金。 别的地方,比如云南、福建,都有过补偿案例,有的地方甚至用“生态赎买”的方式,把问题圆满解决了,可在齐齐哈尔,政策却卡在了最后一公里,基层部门不是没路,而是没意愿走。 其实,这事的关键,不只是钱的问题,更是信任的问题,王桂菊手里的那份合同,有效期到2027年。 她当初种树,是相信国家的政策,相信只要她肯干,就能得到应有的回报,可现在,政策变了、林地被收了,她却连一点补偿都没有。 她守护的那片林,成了“绿水青山”的象征,可她自己却连生活都艰难,这让人心里不是滋味。她种的不是树,是希望,是对国家承诺的信任,而现在,这份信任正在一点点被消耗。 真正的生态保护,不应该是让老百姓掏腰包、政府拿功劳,所谓“绿水青山”,不该建立在个人牺牲上。 王桂菊的合同,不该成为政绩的空白支票,她要的不是施舍,而是兑现合同里本该属于她的权益。 如果连这样一个守法、踏实、辛苦一辈子的老人都得不到公正的回报,那么“生态文明”四个字,就少了最该有的底气。 兑现承诺,补上补偿,这不仅是对一个农民的公道,也是恢复政府公信力的起点。