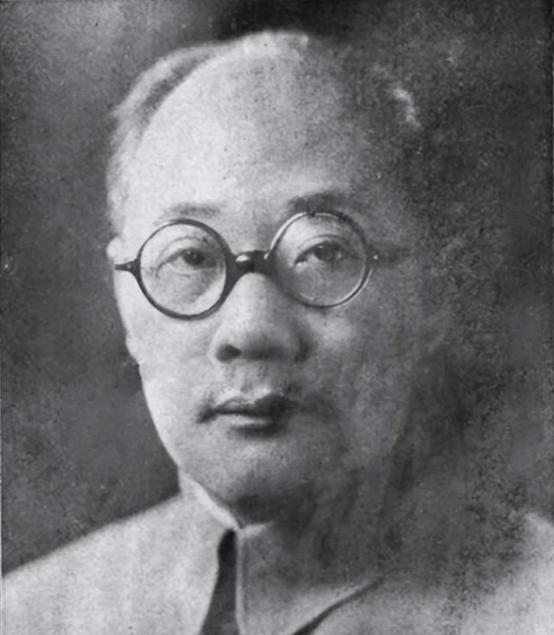

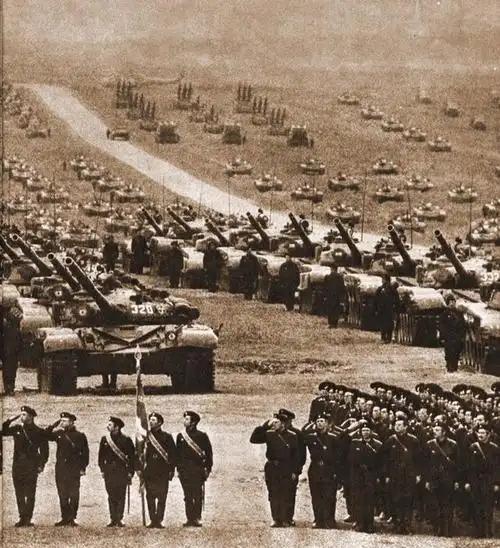

杨永泰确实是我党遇到的最狡猾狠毒的政治对手,眼光毒辣,手法狠毒。如果他在,皖南事变的损失可能更大。其人死于国党内部倾轧,虽然是国党内部矛盾发展的必然,也算是一件侥幸。 1936年10月25日,时任湖北省政府主席的杨永泰在汉口江汉关码头被刺杀身亡。子弹穿透胸膛,当场毙命。蒋介石闻讯后,沉默良久,只说了四个字:“吾失一臂。” 而另一方面,消息传至延安,却有不少人暗自长吁一口气。这位被称为“蒋介石首席智囊”的国民党政学系巨头,以其极具针对性的“三分军事,七分政治”战略,曾给红军造成巨大麻烦。 他的死,固然是国民党内部派系斗争的必然结果,但对当时的中国共产党而言,却无疑去除了一位极其难缠的对手。 杨永泰的可怕,首先在于他精准的战略洞察力。他深刻认识到,红军并非单纯的“流寇”,而是有着严密组织、深刻意识形态和广泛群众基础的政治军事集团。因此,单纯军事围剿必事半功半。 1930年代初期,他为蒋介石量身打造了系统性的“剿共”方案,提出“剿匪要用三分军事,七分政治”。强调组织保甲制度、实行连坐法、组织地方保安团、进行政治宣传,旨在切断红军与群众的“鱼水关系”,从根本上瓦解红军的生存土壤。 在军事上实施封锁,进行严格的物资管制,尤其是食盐和药品,企图困死苏区;在军事上摒弃以往大军冒进、容易被“诱敌深入”的战术,改为“稳扎稳打,步步为营,堡垒推进”的碉堡政策,极大压缩了红军的机动空间。 这套组合拳极其致命。中央苏区第五次反“围剿”的失败,固然有李德、博古的错误指挥在内因,但外因上,杨永泰设计的这一套战略体系起到了决定性作用。它不再是单纯的军事对抗,而是一场全方位的“总体战”。 历史不能假设,但基于人物能力的推演,有助于我们理解其历史分量。 皖南事变发生时,杨永泰已死了四年多。事变中国民党的策划虽狠毒,但执行层面仍显粗糙——政治上措辞矛盾,企图掩盖真相却漏洞百出,反而激起了全国范围的巨大舆论反噬;军事上虽包围成功,但仍让部分新四军骨干成功突围。 若杨永泰在世,以他的政治谋略和手法,他可能会如何操作? 政治层面上,他必然会设计一套更完备的“法律”和“舆论”陷阱,可能会罗织更多“确凿”的罪名,更巧妙地利用时间差和信息差,操纵国内外舆论,甚至分裂抗日统一战线,让我党在政治上陷入更被动、更孤立的境地。 军事层面上,以他策划“围剿”时展现的周密风格,他部署的包围圈可能会更严密、更狠绝,力求“一网打尽”,叶挺、项英等领导人面临的处境可能会更加凶险。 这种推演并非夸大其词,而是基于杨永泰一贯的“要么不做,做就做绝”的狠毒风格。他的存在,意味着国民党对共产党的斗争,将从简单的军事攻击和政治污名化,升级为更高维度、更系统性的战略绞杀。 杨永泰之死,剧本早已写好。他的悲剧源于国民党内根深蒂固的派系倾轧。他身属“政学系”,这个以技术官僚和智囊为主的派系,在国民党内属于“无根之木”,全靠蒋介石的个人宠信而身居高位。这必然引来CC系、黄埔系、复兴社等元老派和实力派的极度嫉恨。 他的改革措施,如“新政学系”干部接管地方政权,触动了CC系掌控党务和地方组织的奶酪;他权倾朝野,深得蒋介石信任,更是成了众人的眼中钉。 他的被刺,幕后真凶虽成历史谜团(普遍认为是CC系策划),但实质上是国民党内部矛盾不可调和的产物。一个无法有效整合内部、只会不断内耗的政党,其核心的腐朽性在此暴露无遗。 从中国革命斗争的艰巨性和复杂性来看,杨永泰的早死,客观上减少了一个极其强大的敌人。他的死,让国民党内再难有人能如此精准地为其构建一套高效而毒辣的反共政治战略。 此后,国民党对我党的斗争,更多地回归到军事镇压和政治压迫的简单老路上,其效率和杀伤力大打折扣。 杨永泰能替蒋介石“剿共”,却无法替国民党“续命”。他的死,既是国民党自毁长城的缩影,也从一个侧面印证了国民党的失败,并非源于无人可用,而是源于其制度性的溃烂与不可救药。 信息来源: 凤凰网|《谁把红军逼上长征路:蒋介石身边的“诸葛亮”》 文|百分百真茶萃取 编辑|南风意史