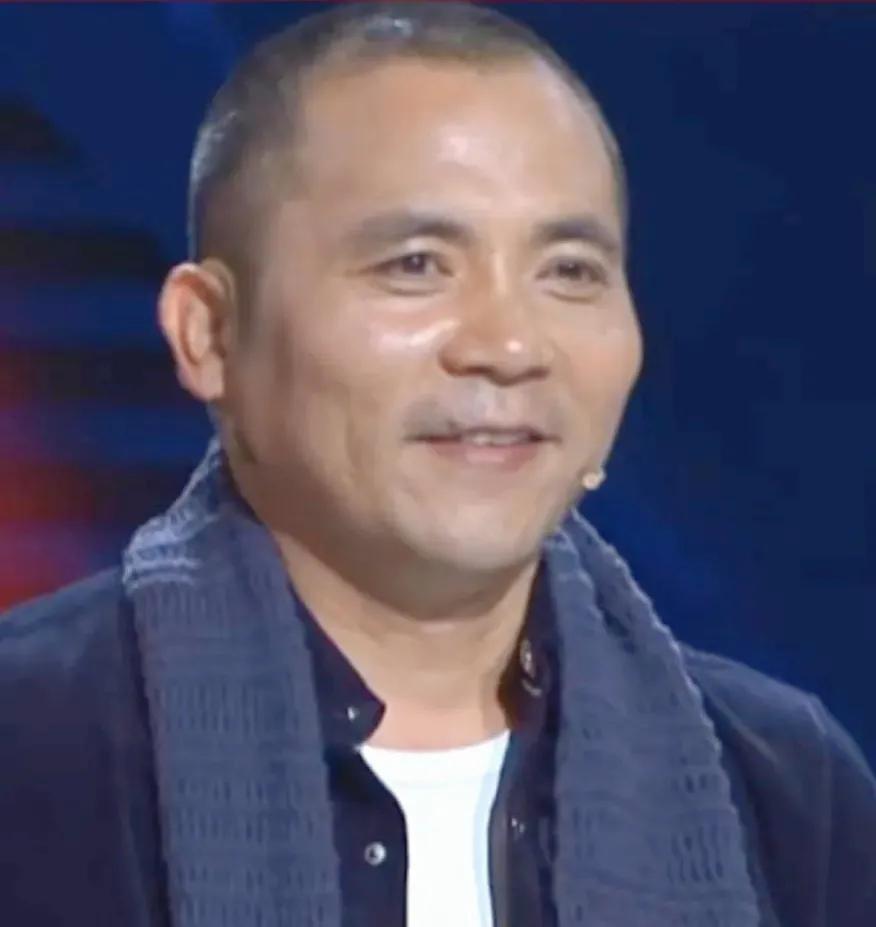

2012年,河南一名12岁贫困女孩,被校长收留免费读书,校长待她如亲生一般,谁知,她偶然一次发现了校长的秘密,竟然毫不犹豫的选择退学,离开这里,这究竟是为什么? 在嵩山脚下,有一所特殊的学校,校长马刚是一位曾获全国武术散打冠军的男人,他为了留守儿童的未来,过着白天教书、晚上打工的双重生活。人们称他为“农民工校长”。 马刚的童年并不富裕,家境贫困时他曾去少林寺习武。通过艰苦的训练,他在1988年全国武术锦标赛上获得了散打冠军。尽管省体工队的邀请和香港教练的职位纷纷向他招手,马刚却两次拒绝,选择回到家乡。 2001年,因母亲重病,他返回家乡,看到村里的孩子们大多数没有学上,只能在田间地头帮忙干活,这让他深感痛心。 2005年,马刚做出了一个让人吃惊的决定:变卖自己的冠军奖杯和奖牌,腾出祖屋,创办了一所完全免费的学堂,专门接收贫困的留守儿童。 办学的路非常艰难,没有稳定的经费,马刚白天教书,晚上去建筑工地搬水泥、搬砖头,他还组织起村里的农民工成立施工队,把所有收入都投入到学校的日常开销和孩子们的生活费上。 寒冬里,他亲自为教室生火取暖,即使满身尘土,站上讲台前他总会换上干净衣服,面带笑容。 12岁的吴丽是这所学校的学生之一。她的家庭贫困,差点因为没钱继续读书而辍学,她被马刚校长免费接收,但有一天,她偷偷跟踪校长的破旧面包车,发现校长在工地上辛勤劳动,这个发现让她内心充满愧疚,最终,她悄悄收拾行李离开学校,去县城的小餐馆打工。 打工的日子让她体会到了生活的艰辛,一个月后,吴丽在电视上看到了关于“农民工校长”的报道,画面中马刚校长在工地上扛钢筋的身影让她顿时泪如雨下。 她终于明白,校长的付出和自己离开学校的做法是多么的不负责任,马刚找到了她,没有责备她,只是温柔地劝她回到学校。 最终在马刚的支持和鼓励下,吴丽考上了大专,成为村里的第一个大学生,毕业后她回到了家乡当教师,并时常回到“留守希望小学”辅导孩子们,把这份爱与责任传递下去。 “这校长真是当代圣人!自己吃过苦,却看不得孩子受苦,现在有几个冠军能放弃高薪回乡教书?还夜里去工地搬砖,我一个大老爷们看着都鼻酸。” “吴丽退学那段太真实了!穷人家的孩子早懂事,总怕拖累别人,幸好校长把她找回来了,不然又一个孩子被贫困耽误了。” “我是从农村考出来的,深有体会,我们镇当年也有这样的老师,自己吃咸菜却给我们买作业本。没有他们,我現在可能还在种地。” “感动但更心酸!为什么总要靠个人牺牲才能办教育?希望当地政府能关注这类学校,别让好人流血又流泪。” “看到校长谎称学费是社会捐助那段破防了…他不仅给钱,更小心守护孩子的尊严。这种细节装不出来。” 如果您的孩子有机会在城市重点中学和这样的“爱心学校”之间选择,您会更看重哪些因素?是师资硬件,还是校长的人品与精神传承?欢迎在评论区说出您的真实想法!