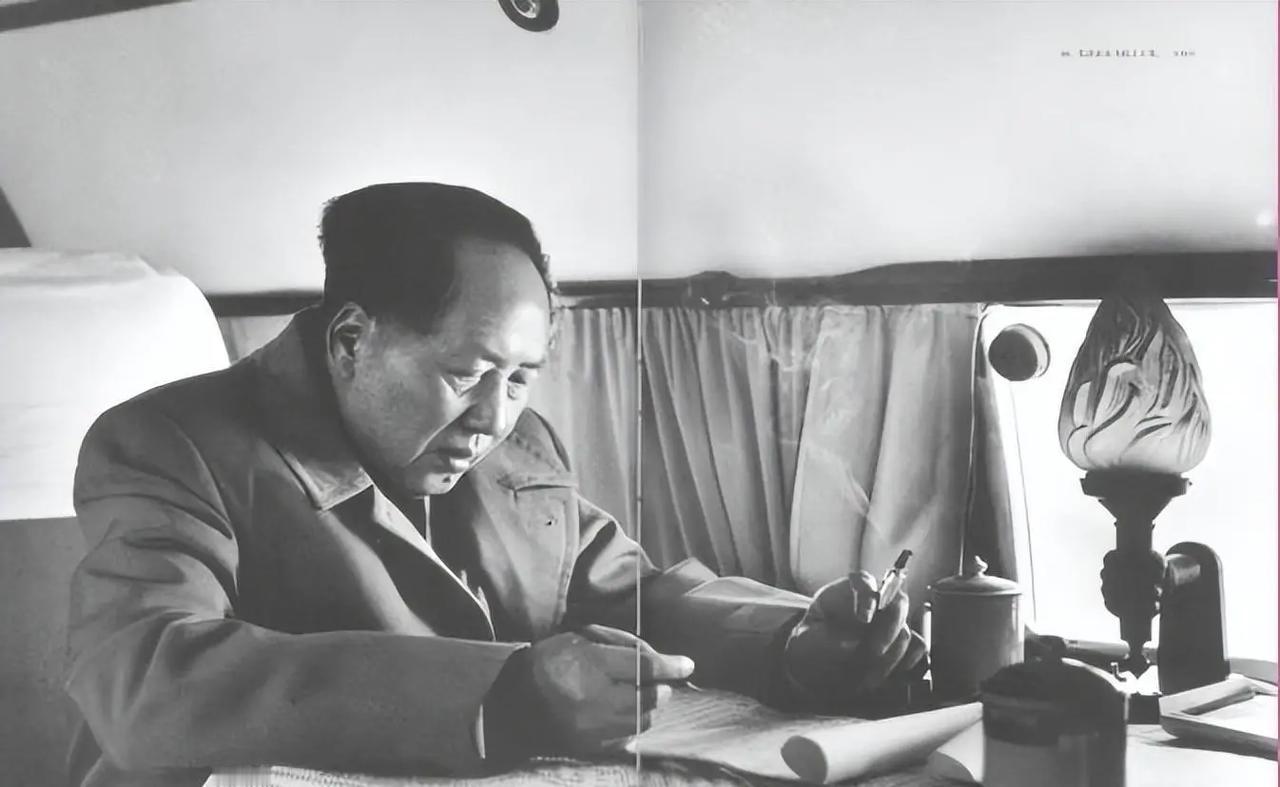

毛主席在1958年下令炮击金门,却不小心炸死两个美国顾问,美国得知后率大军压境,指挥员慌忙上报,但主席的指令,却让所有人都出乎意料! 1958 年 10 月 25 日,毛主席在《再告台湾同胞书》上写下 “逢双日不打金门补给点” 时,美军才惊觉:这场炮击从不是军事对抗,而是一场精准的战略引导。 一句看似放宽的指令,实则彻底拆解了美蒋 “共同防御” 的伪装,这便是伟人决策的厉害之处。 1958 年 8 月 21 日北戴河会议室,毛主席手指台海地图,对彭德怀说:“打金门,要先定‘规矩’。” 参谋们刚汇报完美军第七舰队动向,毛主席就提出 “12 海里领海线” 的设想:“先把法理边界立起来,让美军师出无名。” 那时国际通用 3 海里领海制,没人理解为何要定 12 海里,毛主席却笑着解释:“我们的领海,要护得住百姓,拦得住干涉。” 这个后来被写入国际法的决策,成了整场行动的 “定海神针”。 9 月 3 日深夜,毛主席接到前线急报:美军 60 艘军舰逼近台海,扬言 “武力护台”。 他没让炮兵备战,反而让新华社提前准备领海声明,还特别交代:“明天零点准时停炮,给美军看清楚我们的底线。” 身边人不解:“美军压境,为何停炮?” 毛主席说:“我们打蒋,不打美,要让全世界看到谁在挑事。” 9 月 4 日零点,福建前线突然安静,当天的领海声明一出,各国舆论瞬间转向支持中国主权主张。 8 月 24 日厦门渔村,渔民陈阿婆正躲在防空洞,却听见外面传来 “炮停了” 的呼喊。 原来毛主席得知沿海百姓因炮击无法出海捕鱼后,特意叮嘱:“炮击要避开渔民作业时段,不能让百姓受牵连。 ” 没过几天,逢双日停火的消息传来,陈阿婆带着孙子重新驾船出海,渔网里的鱼获比战前还多。 伟人的决策从不是冰冷的指令,而是始终装着百姓的生计。 1958 年 9 月 7 日,美蒋混合舰队开进料罗湾,美军巡洋舰 “海伦娜” 号走在最前。 毛主席在中南海接到情报,只对参谋说:“告诉叶飞,只打蒋舰,不打美舰,看美军敢不敢真动手。” 前线炮兵盯着美舰炮口,却按指令专轰中间的国民党 “美乐” 号,“美乐” 号起火时,美军舰竟集体转向 180 度撤退。 这一幕被各国记者拍下,美蒋 “共同防御” 的谎言不攻自破 —— 毛主席早算准美军 “不愿为蒋牺牲” 的心思。 10 月 6 日,彭老总宣读《告台湾同胞书》的广播声传遍台海,金门守军愣住了:“停炮七天让运补给?” 原来毛主席得知金门守军缺粮缺水后,特意交代:“我们打的是分裂,不是百姓,要给台湾同胞留余地。” 停火期间,国民党军运粮船靠岸时,福建百姓还在对岸挥手,有人喊:“都是中国人,别打了!” 这种 “打打停停、恩威并施” 的策略,让 “一个中国” 的共识在两岸悄然凝聚。 1959 年春节,福建漳州罐头厂重新开工,工人李师傅正往罐头里装荔枝。 他笑着说:“要不是毛主席定了‘零星炮击’的规矩,我们哪能安心生产?” 此前因持续炮击,工厂停工三个月,是毛主席在 1958 年底指示 “非必要不主动炮击”,让沿海工业慢慢恢复。 到 1960 年,漳州罐头厂的产品还出口到东南亚,成了当时少见的 “战争中的经济奇迹”。 1961 年 12 月,毛主席在军委文件上批示 “停止主动炮击金门”,这场持续三年多的行动正式落幕。 参谋统计数据时发现:整场炮击共停火 117 次,其中 83 次是为让金门运补给、34 次是为保障沿海百姓生产。 没人想到,一场 “炮战” 最终以 “保障民生” 收尾,这正是毛主席决策的高明之处 —— 以军事手段为表,以统一与民生为里。 如今,厦门胡里山炮台的古炮仍对着金门方向,旁边立着 “12 海里领海线” 的解说牌。 游客们看着当年的炮击地图,听讲解员说:“毛主席用一场炮击,既守住了主权,又留住了两岸温情。” 那些曾因停火受益的渔民后代,还会带着孩子来这里,讲述 “双日不打炮,渔船出海忙” 的故事。 这场行动留下的,不只是军事史上的案例,更是 “以柔克刚、以理服人” 的决策智慧,至今仍在照亮两岸关系的前行路。 信源:毛泽东:在台海问题上要“只打蒋舰不打美舰”!——中华魂网