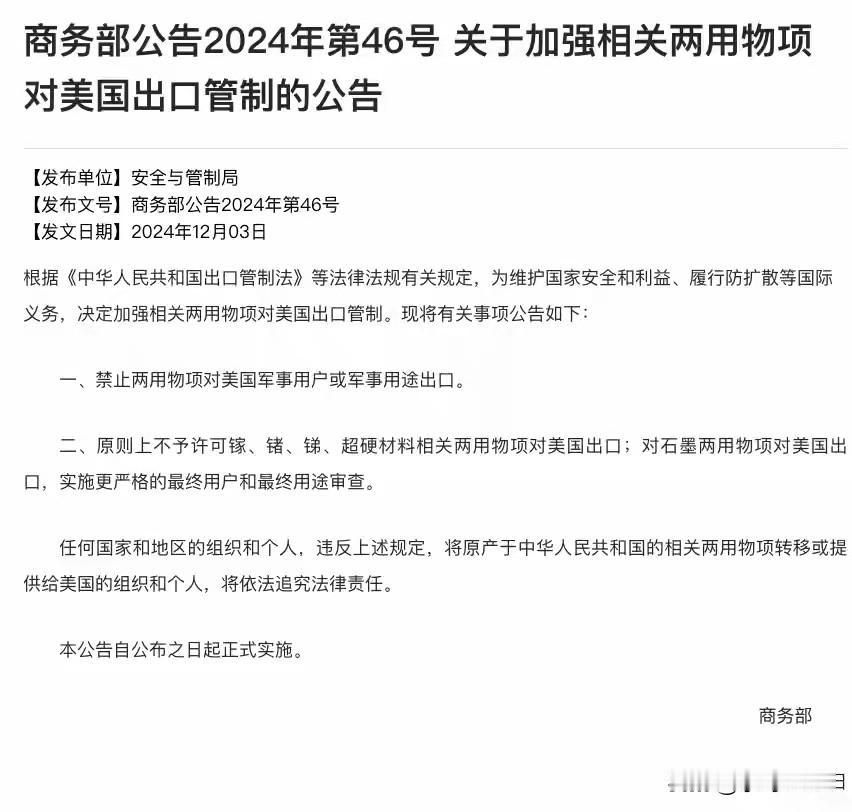

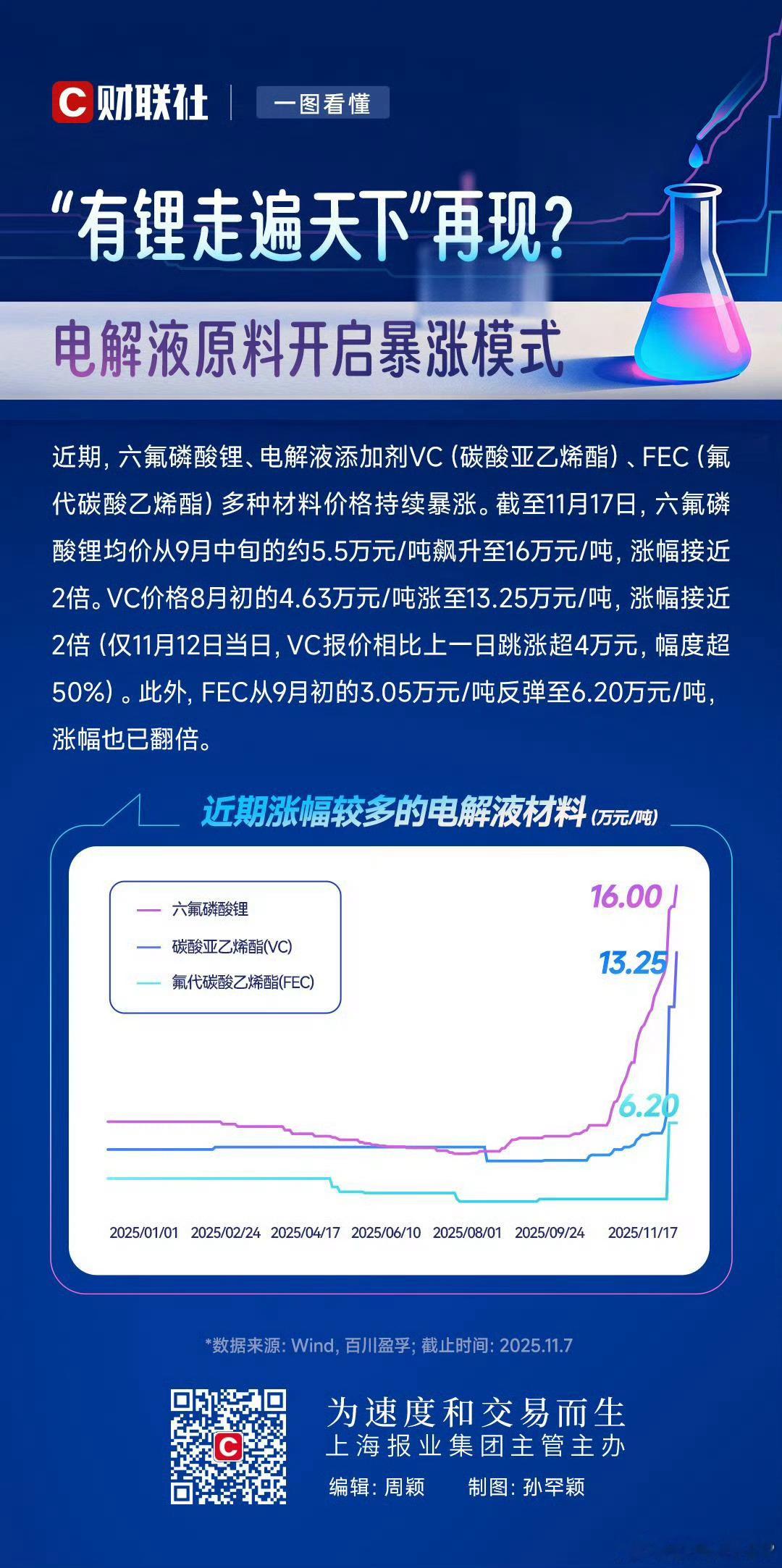

中美技术博弈新变量 中国暂停关键矿物出口管制背后逻辑 全球科技产业链的每一次震动,都是大国博弈的暗流。2025年11月9日,中国商务部发布公告:即日起,2024年第46号公告《关于加强相关两用物项对美国出口管制的公告》第二款暂停实施,直至2026年11月27日。这意味着,中国对镓、锗、锑、超硬材料及石墨等关键矿物对美国的出口限制,将暂时松绑。这一消息迅速在全球市场引发连锁反应,硅谷、华尔街、五角大楼同时抬头——北京的资源阀门再次转动,释放出复杂而深远的信号。 关键矿物为何成为战略武器? “两用物项”是指那些既可用于民用又可用于军事目的的商品、软件和技术。在中国商务部的出口管制清单中,镓、锗、锑、超硬材料和石墨等材料因其在半导体、雷达、光纤通信、红外技术、军工制造等领域的广泛应用,被列为重点管控对象。 镓是氮化镓芯片的核心原料,广泛应用于5G基站、军用雷达和电动汽车充电器;锗则是红外光学设备和卫星太阳能电池的关键材料;锑被用于制造阻燃剂和弹药;石墨是高性能电池、核反应堆和航空航天材料的基础。这些材料在全球科技产业链中扮演着“隐形支柱”的角色,而中国正是全球最大的生产国和出口国。 根据英国地质调查局(USGS)数据,中国生产了全球约90%的镓、60%的锗和80%的锑。2023年,中国镓产量占全球比重高达98%,锗产量占比也超过70%。这意味着,一旦中国对这些材料实施出口限制,全球高科技产业链将面临严重冲击。 从全面限制到精准松绑 政策转向背后的三重考量 2024年12月,中国首次对美国实施关键矿物出口管制,被视为对美限制中国半导体发展的“反制措施”。然而,不到一年时间,中国却主动暂停部分限制,背后逻辑值得深思。 第一,回应美方政策缓和信号。 2025年下半年以来,美国在芯片出口管制、投资审查等方面出现松动迹象。10月,美国商务部宣布将允许部分AI芯片对中国非军事用户出口,并延长部分企业的豁免期。中国此时暂停关键矿物限制,可视为“以缓对缓”的策略回应,避免局势进一步升级。 第二,稳定国内产业链预期。 关键矿物出口限制虽具战略威慑力,但也对国内上下游企业造成压力。部分材料出口受阻,导致国内库存积压、价格波动,影响企业正常经营。暂停限制有助于稳定市场预期,缓解企业压力,为产业升级争取时间。 第三,掌握博弈主动权。 暂停并非取消,而是“战略灵活性”的体现。中国仍保留随时恢复限制的权力,这种“可进可退”的姿态,使中国在谈判中拥有更大回旋空间。正如一位商务部官员所言:“我们不是在退让,而是在调整节奏。” 美国能否摆脱对中国矿物的依赖? 尽管中国暂停部分出口限制,但美国对中国的关键矿物依赖并未根本改变。近年来,美国积极推动“去中国化”战略,试图通过重建供应链、开发替代材料、加强盟友合作等方式降低风险。 2024年,美国与澳大利亚、加拿大、欧盟等建立“关键矿物联盟”,投资本土锂、钴、稀土开采项目,并推动废旧电子产品回收再利用。2025年,美国国防部更是拨款50亿美元,用于建设镓、锗战略储备和替代材料研发。 然而,这些努力短期内难以见效。以镓为例,其生产高度依赖铝土矿副产品,而美国本土铝产业链早已空心化,重建成本极高。锗的提取则需配套锌冶炼设施,美国同样缺乏完整产业链。专家预测,即便到2030年,美国对中国关键矿物的依赖度仍将维持在60%以上。 中美博弈进入“精准对攻”阶段 从全面封锁到精准松绑,中美在关键矿物领域的博弈正从“硬脱钩”走向“精准对攻”。双方不再一味追求“零和”,而是更加注重策略节奏与谈判筹码的交换。 中国暂停关键矿物限制,既是对美方缓和姿态的回应,也是在为下一阶段谈判积累筹码。未来,中国可能将出口管制与环保标准、产业政策、技术转让等挂钩,形成“组合拳”式反制。而美国则可能通过盟友体系、技术替代、金融工具等手段,继续施压中国供应链。 在这一过程中,企业成为最大变量。跨国公司如何在中美之间寻找平衡点,如何在合规与效率之间做出选择,将直接影响全球产业链的走向。正如台积电创始人张忠谋所言:“未来十年,地缘政治将成为企业战略的核心变量。” 资源控制不是终点,技术自主才是根本 暂停关键矿物出口管制,是中国在全球科技博弈中的一次策略调整,而非战略退缩。它提醒我们,资源控制虽具短期威慑力,但真正的竞争力仍在于技术自主与产业链韧性。 在全球科技脱钩与反脱钩的拉锯中,中国既要守住资源优势的“底牌”,也要加快高端材料、替代技术、回收工艺的研发。只有将资源控制力转化为技术主导权,才能在下一场博弈中立于不败之地。 中美之间的这场“矿物战争”,远未结束。它只是换了一种方式,继续在实验室、工厂、港口和谈判桌上悄然上演。未来,谁能把资源优势转化为技术专利,谁才能在这场隐形战争中真正胜出。