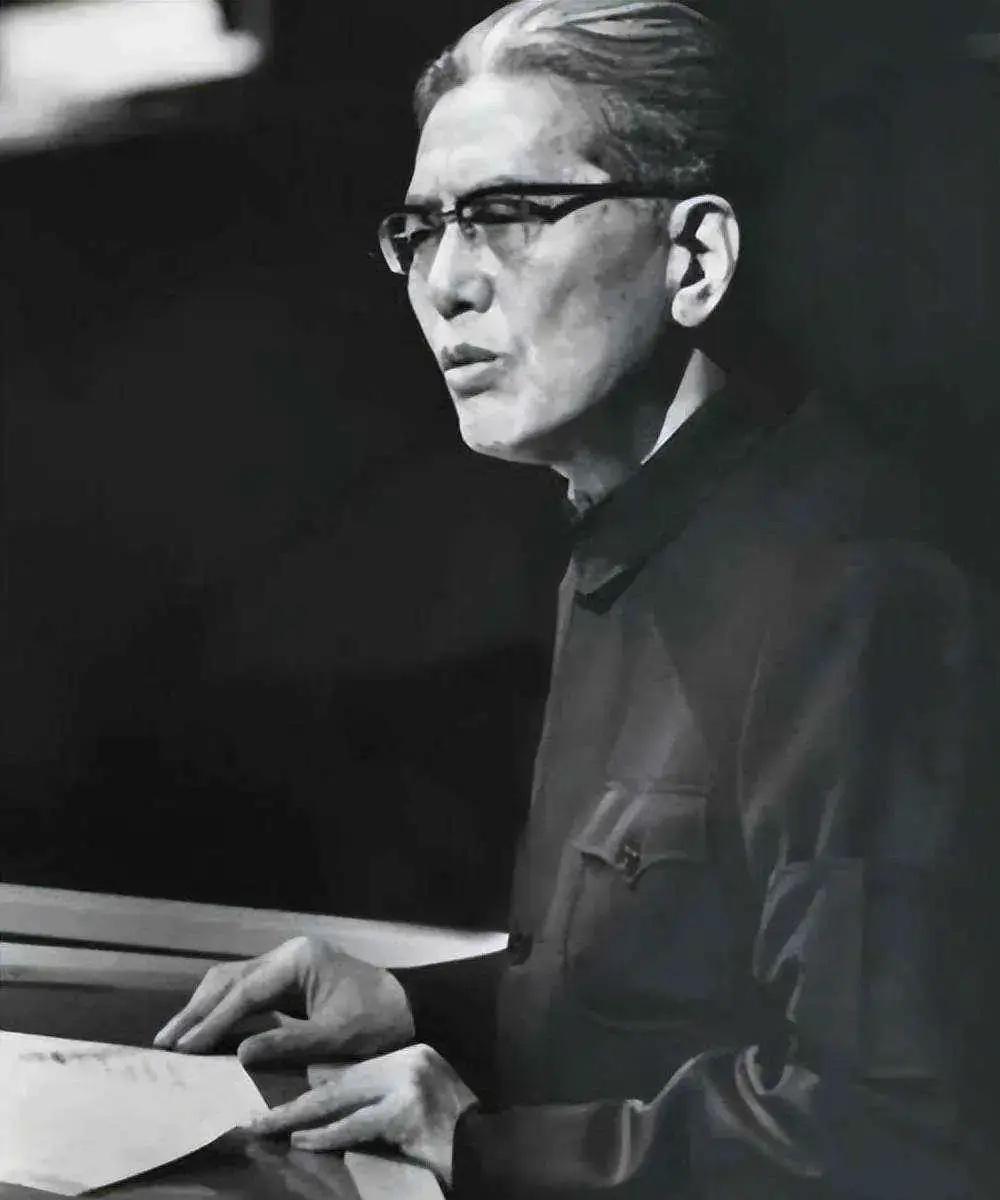

1985年,乔冠华归葬故乡盐城遭到拒绝,妻子章含之无奈之下找到一个人帮忙,此人在当时的环境下,不仅没有丝毫顾忌,反而还主动说道:放我这吧,我可以替他当守墓人! 乔冠华这个名字,在新中国外交史上刻着沉甸甸的分量。1971年联合国大会上,他代表中国恢复合法席位发言时,那句“世界大势所趋、人心所向”掷地有声,发言毕仰头大笑的画面,成为震撼全球的“乔的笑”,让世界看见中国外交的底气与锋芒。这位从盐城农家走出的才子,留洋归来后投身革命外交,从重庆谈判到中美关系破冰,从联合国舌战群儒到推动多边外交,一辈子都在为国家主权与尊严奔走。 1983年12月,70岁的乔冠华在京病逝。临终前,他攥着妻子章含之的手反复呢喃:“回盐城,埋在三仓烈士陵园,跟牺牲的战友们作伴。” 故乡的黑土地与革命先烈的英魂,是他放不下的牵挂。章含之牢记遗愿,两年间往返北京与盐城数十次,可在当时的环境下,因特殊历史时期的一些争议,归葬申请屡屡被拒——“历史问题尚未完全定论,不宜入葬英烈陵园”,这句冰冷的答复,让她捧着丈夫的骨灰盒,在盐城的寒风中一次次陷入绝望。 她跑遍了地方相关部门,逢人就诉说乔冠华的外交功绩,展示他生前为国操劳的史料,可回应她的多是推诿与回避。有工作人员私下劝她:“章女士,别再执着了,这年头多一事不如少一事,找个外地公墓安葬吧。” 可章含之不愿妥协,丈夫一生光明磊落,为国耗尽心血,怎么能连魂归故里的资格都没有?走投无路时,她想起了丈夫生前的同乡老友——时任盐城市政协常委的陈景和。 陈景和与乔冠华自幼相识于盐城乡下,两人一起放过牛、读过私塾,后来乔冠华投身革命辗转各地,陈景和留在家乡深耕基层,数十年间书信未断。章含之找到他时,刚开口说清原委就泣不成声。陈景和听完沉默良久,指节因攥得太紧而发白,突然一拍桌子站起身:“含之,你别哭!冠华是国家的功臣,是我们盐城的骄傲,没人敢收,我收!他的墓,我来守!” 这话在当时无异于“冒天下之大不韪”。有人劝他三思:“你不怕被牵连?万一将来风向变了,你怎么收场?” 陈景和却摆了摆手,第二天就带着儿子在自家老宅后的菜园里,亲手挖了坑、砌了碑。墓碑没有华丽的铭文,只刻着“乔冠华之墓”五个字,却被他打磨得锃亮。下葬那天,没有仪式,没有宾客,只有章含之、陈景和一家,还有几位乔冠华的老同乡,默默站在墓前,泪水打湿了脚下的泥土。 从那天起,陈景和多了一个“守墓人”的身份。每天清晨,他都会扛着扫帚来到菜园,清扫墓碑上的落叶,用毛巾蘸着清水擦拭碑身,哪怕没有灰尘也要反复擦几遍;傍晚收工后,他会搬个小板凳坐在墓旁,抽着旱烟,絮絮叨叨地说着家乡的变化:“冠华,村东头的桥修好了,汽车能直接通到镇上了”“你小时候爱吃的麦芽糖,现在街上还有得卖”“国家越来越富强了,你在联合国的愿望都实现了”。 有一年梅雨季节,连日暴雨冲垮了墓边的土坡,泥水漫到了墓碑基座。陈景和冒着大雨,扛着锄头挖沟排水,又从河里挑来石头加固护坡,浑身淋得像落汤鸡,感冒了好几天也没休息。儿子心疼他:“爸,找几个人来帮忙吧,你年纪大了扛不住。” 他却摇头:“守墓是我答应冠华的事,得我亲手做才安心。” 这一守,就是整整十年。 十年间,陈景和拒绝了所有媒体的采访,也不许家人对外张扬。他说:“我守的是老友的墓,不是图名声。” 章含之每年都会来盐城探望,每次看到干净整洁的墓碑和陈景和鬓角的白发,都忍不住落泪。1995年,随着思想解放与历史公正的回归,乔冠华的历史功绩得到全面认可,盐城市政府正式下文,将他的骨灰迁入三仓烈士陵园。 迁移那天,陈景和亲手将墓碑上的泥土擦拭干净,小心翼翼地捧着乔冠华的骨灰盒,一步步走向烈士陵园。路上,他回头望了望自家菜园里那个空荡荡的土坑,红了眼眶:“冠华,你终于能堂堂正正地回家了,我这十年没白守。” 沿途的百姓自发站在路边送行,有人举着“乔大使,欢迎回家”的牌子,有人默默流泪,那一刻,所有的委屈与坚守都有了归宿。 陈景和的仗义,不是一时冲动,而是跨越数十年的情谊与正义担当。在那个明哲保身的年代,他敢于不顾个人安危,为蒙受争议的老友撑起一片安宁,这份胆识与深情,比任何光环都动人。乔冠华的一生,有过巅峰荣耀,也有过坎坷争议,但历史终究不会辜负有功之人;而陈景和的坚守,让我们看到,人间最珍贵的,莫过于在逆境中依然坚守的正义与情谊。 真正的功勋,不会被时间掩埋;真正的友情,经得起岁月考验。乔冠华与陈景和的故事,告诉我们:公道自在人心,无论时代如何变迁,那些为国家、为人民付出的人,终将被铭记;那些坚守正义、重情重义的人,永远值得敬重。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。