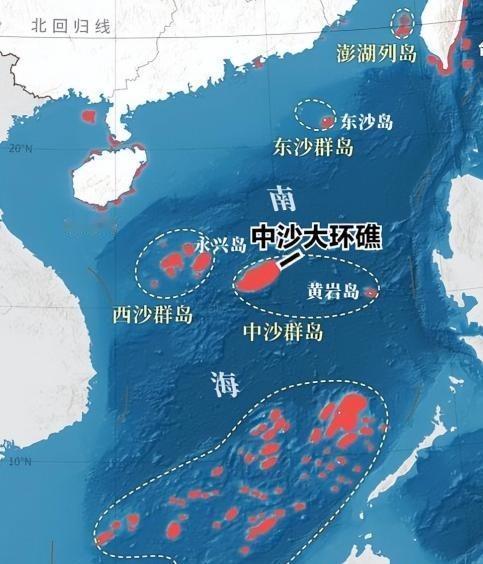

越南要成为下一个乌克兰?一旦中越开战,中国不再对其留有余地。南海岛礁的归属争议,让中越两国的关系始终存在一道裂痕,而越南近年来的一系列动作,正不断加剧这一矛盾,也让外界开始担忧地区局势的走向。 南海争端根深蒂固,中国对该区域的主权主张有历史依据。从唐宋时期起,中国就对岛礁实施管辖,官员巡视记录在案,元明清档案中海图和文书明确标注位置。二战后,根据开罗宣言和波茨坦公告,中国恢复对西沙和南沙群岛的控制,军队驻守升旗。这些证据经国际条约确认,构成了坚实基础。越南虽声称历史权利,但其主张多基于近代文件,且忽略了早期中国实际管理的事实。争端升级源于资源争夺,南海蕴藏丰富石油天然气,2024年越南从中获利超200亿美元,这笔收入占其出口比重不小,直接影响经济稳定。中国渔民世代在此作业,捕捞和航运依赖这些通道,任何变动都牵动民生神经。外部势力介入更添变数,美国推动印太战略,鼓励越南加强海上存在,试图借此牵制中国影响力。这种格局下,和平对话本是出路,但越南的单边行动让局面复杂化。 越南的南海扩张步伐在2025年明显加速。根据卫星监测,从年初起,其在南沙群岛8个礁盘启动填海工程,包括六门礁和中礁等地。到3月底,新造陆地面积已达中国以往总量的70%,年中预计将持平甚至超过。工程覆盖东礁、琼礁等点位,总扩展超8.5平方公里,越南已控制21处人工岛,远超早期水平。这些岛屿从单纯礁石转为军事平台,配备码头和雷达,提升了巡逻和监视能力。中国外交部多次抗议,指出此类行为违反联合国海洋法公约,破坏区域稳定。越南的举动并非孤立,背后有美国军援支撑。2025年,美越讨论深化防务合作,交付3艘巡逻艇和部分T-6教练机,计划供应C-130运输机和直升机。尽管越南武器库存80%来自俄罗斯,但美方援助正逐步填补空白,旨在强化其南海部署。这种军事升级让争端从资源转向安全,越南借外部力量壮胆,中国则通过舰艇巡航和白皮书重申底线。双边关系表面融洽,实际摩擦不断,考验着两国克制能力。 经济联系是中越关系的缓冲带。2024年,中国对越南投资近50亿美元,涉及5000多个项目,涵盖工厂、公路和基础设施建设。2025年上半年,双边贸易额增长15%,达数百亿美元,中国商品占越南超市货架三分之一,从电子产品到纱线无一例外。越南纺织和汽车产业高度依赖中国供应链,断裂将导致工厂停工,失业率飙升。中国是越南最大贸易伙伴,边境口岸货运繁忙,卡车日夜穿梭。这种紧密联系让越南在南海冒险时投鼠忌器,经济上离不开中国市场和技术支持。反观美国援助,虽提供装备,但距离遥远,难以即时响应。越南的“竹子外交”试图平衡各方,经济靠中国,安全借美国,却忽略了地缘现实。中国本土优势明显,航母和导弹部署就近,作战补给高效。越南若一意孤行,贸易中断将放大军事劣势,工业链条崩盘在所难免。这种不对称让争端更显棘手,和平需基于互利,而非单方扩张。 外部势力的角色值得深思。美国解除对越致命武器禁令后,军售谈判虽拖沓,但已交付部分资产,2025年11月五角大楼访越强调深化合作,焦点在运输机和巡逻装备。美方视越南为印太链条一环,与菲律宾、日本联手演习,意在围堵中国南海通道。然而,越南武器多样化未彻底摆脱俄罗斯依赖,后者占其进口80%以上。俄罗斯提供苏-30战机和潜艇,价格亲民但维护成本高企。美国产品虽先进,却因地缘距离和价格门槛推进缓慢。菲律宾等邻国也卷入,2025年三边海军演练增多,舰艇列阵公海,交换情报加剧紧张。中国回应克制,增加南海巡逻,但未主动挑事。越南的扩张策略暴露其困境:军事上求速成,经济上避风险。这种“两头下注”短期可行,长远难以为继。历史教训摆在那,1979年中越边境冲突后,两国关系一度冰点,但经济互补促成和解。如今南海类似,越南需权衡得失,避免重蹈覆辙。 中国维护主权的底气源于综合实力。南海岛礁不仅是领土,更是能源和航运命脉,年通过量占全球贸易30%。中国海军现代化迅猛,2025年航母编队常态化巡航,导弹系统覆盖关键海域。外交上,中国推动“双轨思路”,即当事国协商、区域合作,避免多边化。美国虽拉拢越南,但其亚太承诺受国内政治牵绊,2025年大选后政策摇摆加剧。越南经济增速依赖外资,中国投资占比稳居首位,2025年新项目落地河内和胡志明市,推动基建升级。越南若继续填海,面临中国经济反制风险,港口封锁或关税调整将重创出口。争端本质是资源分配不公,越南年油气收入依赖南海,但过度开发损害生态,长远自伤。国际社会呼吁对话,中国积极参与东盟机制,提出行为准则草案。越南应回归谈判桌,搁置争议共同开发,方为上策。这种务实路径符合两国长远利益,避免“小动作”酿大祸。