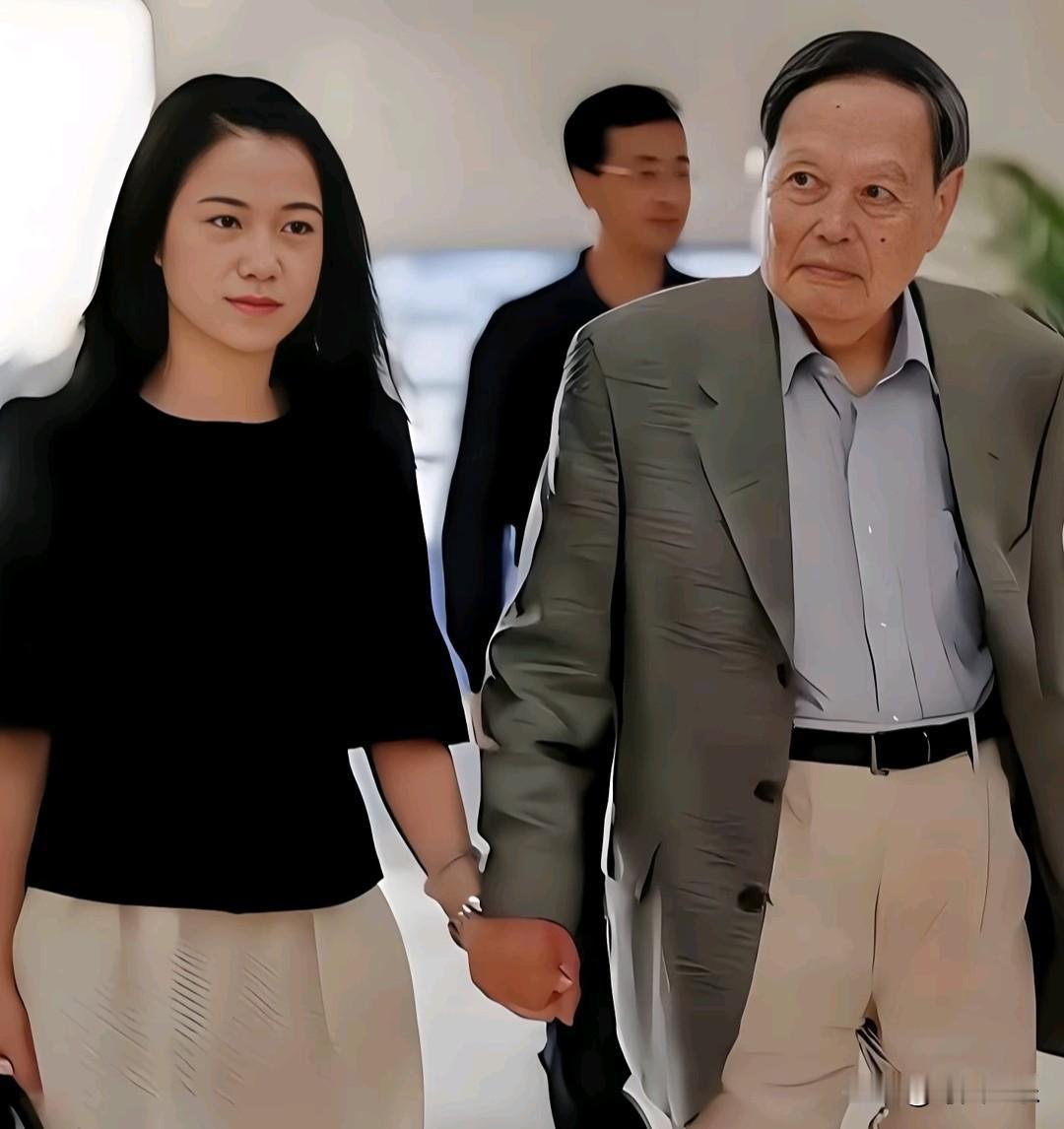

杨振宁离去后,49岁的翁帆穿着35元的帆布鞋悄然搬离旧居,带走34箱沉甸甸的手稿。她依然居住在清华园内,只是从别墅移居到南区的教授公寓,每日在食堂用两荤一素的简餐,清早提着磨破边的帆布包走向图书馆。 杨振宁在2025年以103岁高龄辞世后,公众的目光并未长久聚焦于遗产分配,而是落在了34箱沉默的手稿上。 这些手稿的旅程,正在定义49岁的翁帆当下的生活。 这34箱手稿是一个封装了宏大历史与个人情感的“时间容器”。 它们不仅是物理学发展的珍贵档案,更是翁帆与杨振宁18年智识交融的私密见证。 箱中存放着横跨数十年的研究笔记、关于“杨-米尔斯理论”的早期推导,甚至还有与爱因斯坦、费米等科学巨擘的通信。 翁帆能够承担这项整理工作,源于她独特的身份。 自2004年结婚以来,为协助杨振宁,她曾搁置自己的博士研究,重新学习高深的量子力学。 她对这些手稿的字迹、逻辑与思路的熟悉,是任何助理都无法替代的深层联结。 整理它们,对翁帆而言,是一场与过往的深度对话,而计划撰写的回忆录,正是这场对话的延伸。 这批手稿是翁帆当前生活的“工作台”,一项以简朴为基石的智力工程。 她为此选择了一种近乎修行的极简生活,从清华园的别墅搬入南区一栋普通教师公寓。 她骑着旧自行车穿行校园,在食堂吃着两荤一素的简餐,脚上那双约35元的帆布鞋鞋头已有磨损痕迹。 这种生活的“减法”,是为了给繁重的工作留出最大化的专注空间。 它远非简单的归置打理,而是一套具备准博物馆标准的系统化档案管理体系。 她为文件轻柔地做铅笔编号,按时序与主题分类贴标,用透明膜保护关键笔迹,还动用了专业的防潮箱与温湿度计。 她婉拒学校配备助理的提议,独自坚守着这份责任的完整性。 这34箱手稿更是一个面向未来的“种子库”,其守护是起点而非终点。 翁帆的最终目标,是将其转化为能激发未来的公共学术财富。 她已明确计划,在整理完成后,将全部资料捐赠给中国顶尖的科研机构,供学界公开研究,这彻底颠覆了“私人占有遗产”的世俗想象。 为实现这一目标,两个项目已在进行。 一是筹备出版《杨振宁物理学讲义(未刊稿)》,将未公开的知识转化为可供学习的文本。 二是通过管理“翁帆青年学者项目”,将杨振宁的精神与资金支持相结合,直接培育下一代科研力量。 她坚信“学术的生命比个人的身影更长久”,她的所有努力正是这一信念的实践。 这34箱手稿,既是承载过往历史的“时间容器”,也是翁帆倾注心力的“工作台”,最终更将成为滋养未来的“种子库”。 翁帆用行动重新诠释了“继承”的内涵。她继承的并非财富,而是一份传播知识的责任。 她看似清贫的生活,实则是精神上的极致富足,因为她守护的是人类智慧的结晶,并致力于让这份遗产永续流传。 信源:中华网热点新闻——杨振宁去世后,翁帆带走丈夫手稿为何隐居清华