德国爱甩锅! 德国外交部长近几日与中国在稀土问题上发生了激烈的口水战,德国声称德国稀土用在军工方面不关中国的事。事实上,德国用在军工领域的稀土永磁体85%以上依赖中国供应,而德国自身重稀土精炼能力严重不足,相关产业的市场分布也存在显著不均衡的问题。 这场外交风波的导火索,是中国在2025年10月升级的稀土技术出口管制政策。根据新规,任何使用中国稀土技术生产的磁体或半导体材料,出口时都需获得中国许可,尤其对军工用途“原则上不予许可”。德国政府对此反应激烈,外长瓦德富尔甚至在访华前公开施压,要求中国取消限制,结果被中方以“未安排足够会谈”为由推迟行程。这种“麦克风外交”的结果,是德国在全球稀土供应链中的脆弱性被彻底暴露。 德国军工对中国稀土的依赖程度远超想象。以制造高精度制导系统和雷达的钕铁硼永磁体为例,德国85%的需求来自中国。更关键的是,中国掌握着全球93%的稀土深加工技术,而德国自行提纯的重稀土纯度始终差3个百分点,根本无法用于高端设备。这种技术代差让德国陷入两难:一方面要维持北约框架下的军工产能,另一方面又不得不向中国提交包含生产线参数、客户数据的“机密档案”以换取进口许可。大众、博世等德企甚至接受了中方的“飞行检查”,工厂监控系统被要求接入中国工信部的实时数据接口。 德国自身的稀土产业链存在结构性缺陷。尽管德国政府早在2022年就提出“原材料安全战略”,但实际进展缓慢。本土重稀土精炼能力几乎为零,唯一的锂精炼厂也只能处理轻稀土。市场分布更是畸形——从澳大利亚进口的稀土原矿需先运到中国加工成磁体,再运回德国组装成军工设备,整个供应链绕地球半圈。这种“海外开采-中国加工-欧洲使用”的模式,不仅推高了成本,还让德国在技术上完全受制于中国。 更讽刺的是,德国试图通过“去风险”政策摆脱依赖,却反而加剧了困境。2025年8月,德国经济部发布风电“去中国化”路线图,计划到2035年将中国永磁体占比降至50%,但实际执行中却发现,澳大利亚的稀土矿仍需中国设备加工,而匈牙利新建的磁体厂因技术不达标被迫停工。与此同时,德国企业为获取稀土配额,不得不向中国披露未来三年的生产计划,甚至包括与北约防务工业的合作细节。这种“以信息换资源”的交易,被德国媒体痛斥为“用工业机密换生存”。 中德在稀土问题上的博弈,本质是全球产业链主导权的争夺。中国通过《稀土管理条例》建立了从开采到出口的全流程管控,不仅要求进口方提交最终用途证明,还将稀土回收技术纳入管制范围。这种“闭环管理”让德国试图通过第三方中转规避管制的企图落空——哪怕是含有0.1%中国重稀土成分的磁体,出口时仍需中国许可。反观德国,其“原材料基金”和“国际合作网”等替代方案,至少需要十年才能见效。 值得注意的是,这场风波暴露了德国外交的双重标准。德国一面要求中国保障“供应链稳定”,另一面却在AI、5G等领域配合美国对华技术封锁。更矛盾的是,德国政府在稀土问题上的强硬表态,与企业界的务实态度形成鲜明对比。大众、宝马等巨头已悄悄与中国签署长期供应协议,甚至参与中国稀土回收项目以换取稳定配额。这种“官方喊打、企业求和”的局面,让德国在国际舆论中陷入被动。 在这场没有硝烟的战争中,中国始终保持着战略定力。王毅外长多次强调,稀土出口“不是武器,而是责任”,只要遵守国际规则,欧洲企业的正常需求会得到保障。事实上,2025年上半年仍有62%的欧盟企业通过“快速通道”获得稀土许可,中国稀土出口总量同比增长13.3%。这种“有原则的开放”,既维护了国家安全,又避免了与欧洲的全面对抗。 德国若想真正摆脱困境,需要在三个层面做出改变:一是放下“技术优越论”,与中国开展稀土精炼技术合作;二是调整“意识形态优先”的外交政策,务实处理对华关系;三是加快本土产业链建设,而不是依赖“纸上谈兵”的替代计划。否则,德国军工的“中国芯”难题,只会随着时间推移变得更加棘手。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

萧衍君

说的没毛病,德国把稀土用在任何地方都不关中国的事儿。所以,我们愿不愿意出口给你也不关你的事儿啊

春枫红叶

直接禁止卖给德国即可,何须废话

用户11xxx70

不关中国的事可以,就别用中国稀土

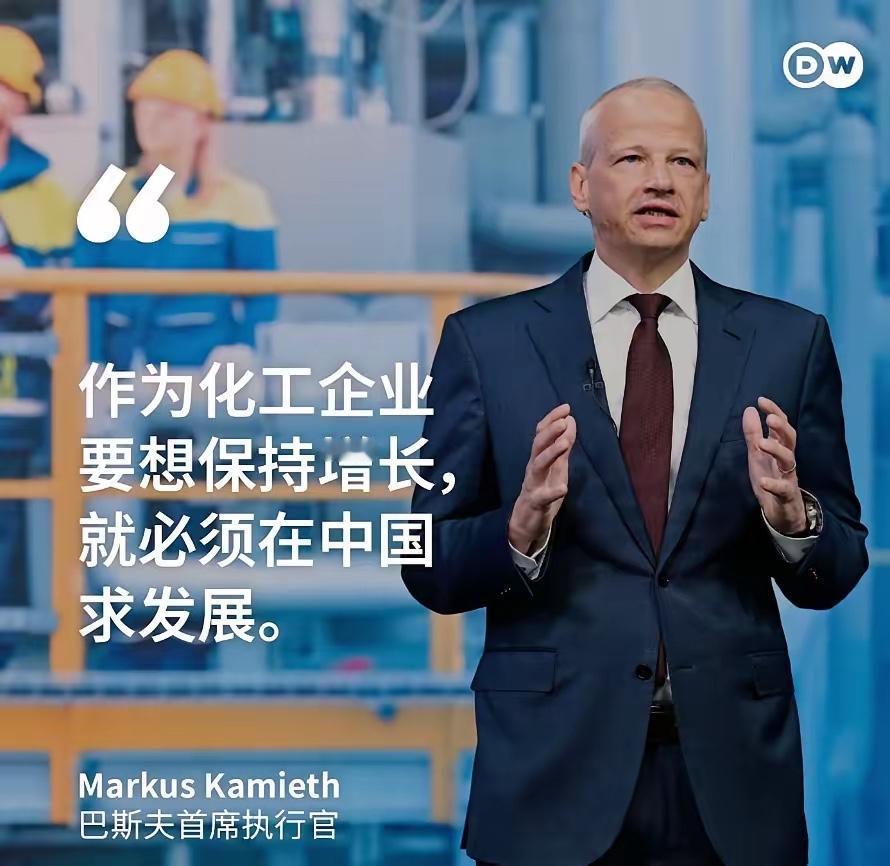

胎不梭舅子爷

德国把稀土用在哪都不管中国的事;中国卖不卖稀土是中国的事。逼逼无用

夕阳西下

不卖不就啥事没了。

铁头

这些东西卖给我们的精密机床为什么要限制使用范围?现在也让它们偿一偿被限制的酸爽

dagger

稀土太好用了,不管是制造业还是经济斗争,我们需要这样的王牌

沧海游龙

那中国不卖给你稀土关你们德国屁事

大鲜

没有买卖就没有伤害

用户10xxx38

我不卖稀土也不关你德国的事啊!