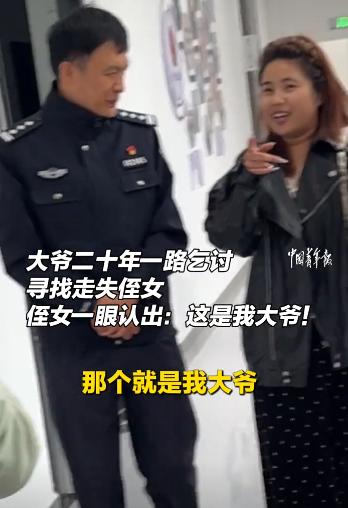

让人泪目,大爷20年前带着六岁的侄女出门走亲戚,走累了在桥洞下咪睡了一会,醒来发现侄女不见了,从此大爷寝食难安,虽然被女孩父母谅解,但是他自己过不去这道坎,20年来他一路乞讨走遍大江南北寻找侄女的下落 温州鹿城区公安分局的接待室里,67岁的王大爷指尖抚过一枚磨得发亮的塑料小发卡,突然老泪纵横。 对面27岁的姑娘伸手握住他的手,声音带着哭腔,大爷,我认得这个发卡,是你当年给我扎辫子的那个。 这枚陪伴王大爷走了21年的小物件,成了跨越山海的亲情信物,也让一场漫长的寻亲之路终于抵达终点。 故事要从2004年的春天说起,那时王大爷还是天津城郊工地上的一名杂工,哥哥嫂子在一场交通事故中意外离世,留下6岁的侄女小燕。 看着孩子怯生生躲在亲戚身后的样子,单身半辈子的王大爷咬了咬牙,以后我来养她。 为了多挣点钱,王大爷带着小燕搬到天津市区,想投靠收废品的远亲。 可亲戚家挤着一家五口,实在腾不出地方,爷孙俩最后在南运河旁的桥洞安了家。 王大爷捡来废旧木板搭了个简易床铺,铺上年糕厂淘汰的棉絮,每天天不亮就去工地干活,中午揣着两个白面馒头跑回来,先把热乎的那个塞给小燕。 小燕喜欢跟着他,扎着羊角辫,发梢别着王大爷用三块钱买的塑料发卡,一手攥着他的衣角,一手捏着野地里摘的小野花。 那年清明后,王大爷带着小燕去郊区走亲戚,单程要走两个多小时,正午的太阳晒得人头晕,爷孙俩走到一座石桥下歇脚。 小燕啃着王大爷买的煮玉米,把最甜的那段塞到他嘴里,大爷吃,我不饿,王大爷看着孩子额头上的汗珠,让她靠在桥壁上休息,自己坐在旁边眯一会。 连日加班的疲惫让他瞬间睡沉,等被一阵风吹醒时,太阳已经西斜,桥洞里空荡荡的,只有小燕的小布鞋和那枚塑料发卡落在地上。 小燕!小燕!王大爷的喊声划破了午后的宁静。 他沿着运河边跑,逢人就问有没有见过穿碎花小袄、扎羊角辫的小姑娘,从桥洞跑到渡口,从村庄跑到镇上集市,嗓子喊得冒血泡,脚底磨出了水泡,直到天黑也没找到半点踪迹。 报警后,民警调取了周边有限的监控,却没发现有用线索。 回到桥洞,看着空荡荡的床铺,王大爷狠狠扇了自己两个耳光,哥嫂临终前托付他照顾好孩子,他却没看好。 亲戚们都劝他别太自责,哥嫂的家人也说“不怪你”,可王大爷心里的坎始终过不去。 他收拾了简单的行李,揣着小燕的照片和那枚发卡,踏上了寻亲路。 没了收入来源,他只能靠乞讨维持生计,饿了就啃路人给的冷馒头,渴了就喝路边水龙头的水,晚上就缩在火车站候车室或桥洞的避风处。 每到一个城市,他先去派出所登记信息,再拿着复印的寻人启事,在车站、菜市场、学校门口分发。 他的行囊里多了一个硬壳笔记本,上面记满了地名和日期:2006年,河北保定,有人说见过相似的孩子,追了五条街无果。 2011年,云南昆明,在火车站守了一周,冻得感冒发烧;笔记本最后一页,他用铅笔写着:“找到小燕,才算对得起哥嫂。” 这一路,他经历过太多艰辛。在东北的寒冬,他穿着单薄的棉衣,冻得手指僵硬,却还在给路人递寻人启事。 在南方的雨季,他淋着大雨赶路,寻人启事被泡得字迹模糊,就找打印店重新印;好心人的善意成了他的支撑。 可王大爷不知道的是,小燕也一直在找他,当年她被人贩子拐走,辗转到了温州,被一对善良的夫妇收养,改名林晓。 养父母待她如己出,可她总记得小时候有个疼她的大爷,记得桥洞里的棉絮、手里的煮玉米,还有那枚塑料发卡。 成年后,她多次到派出所咨询寻亲事宜,2023年主动录入了DNA信息,还凭着记忆画了当年桥洞的草图。 转机发生在2025年。公安部“团圆行动”持续推进,各地志愿者积极参与寻亲工作。 王大爷在杭州乞讨时,遇到了“宝贝回家”志愿者团队,志愿者了解他的经历后,帮他采集了DNA样本,录入全国打拐DNA数据库。 据公安部数据显示,截至2024年底,“团圆行动”已找回1.2万余名被拐儿童,DNA比对技术成为寻亲成功的关键。 温州警方通过DNA比对,发现林晓的基因信息与王大爷高度吻合。 当民警把消息告诉王大爷时,他正在宁波街头捡塑料瓶,手里的袋子瞬间掉在地上,他反复问民警“是真的吗”,眼泪止不住地流。 认亲那天,林晓一眼就认出了王大爷,尽管他头发全白、背脊佝偻,但那双眼睛里的牵挂,和记忆里一模一样。 她从包里拿出一枚相似的塑料发卡,大爷,我一直记得你给我扎辫子的样子。 王大爷颤抖着掏出随身携带的旧发卡,两枚发卡放在一起,像是跨越21年的对话。 这场跨越21年的寻亲,是亲情的坚守,是善意的传递,更是科技的赋能。 在拐卖悲剧仍偶有发生的当下,王大爷和林晓的团圆,让我们看到了希望。