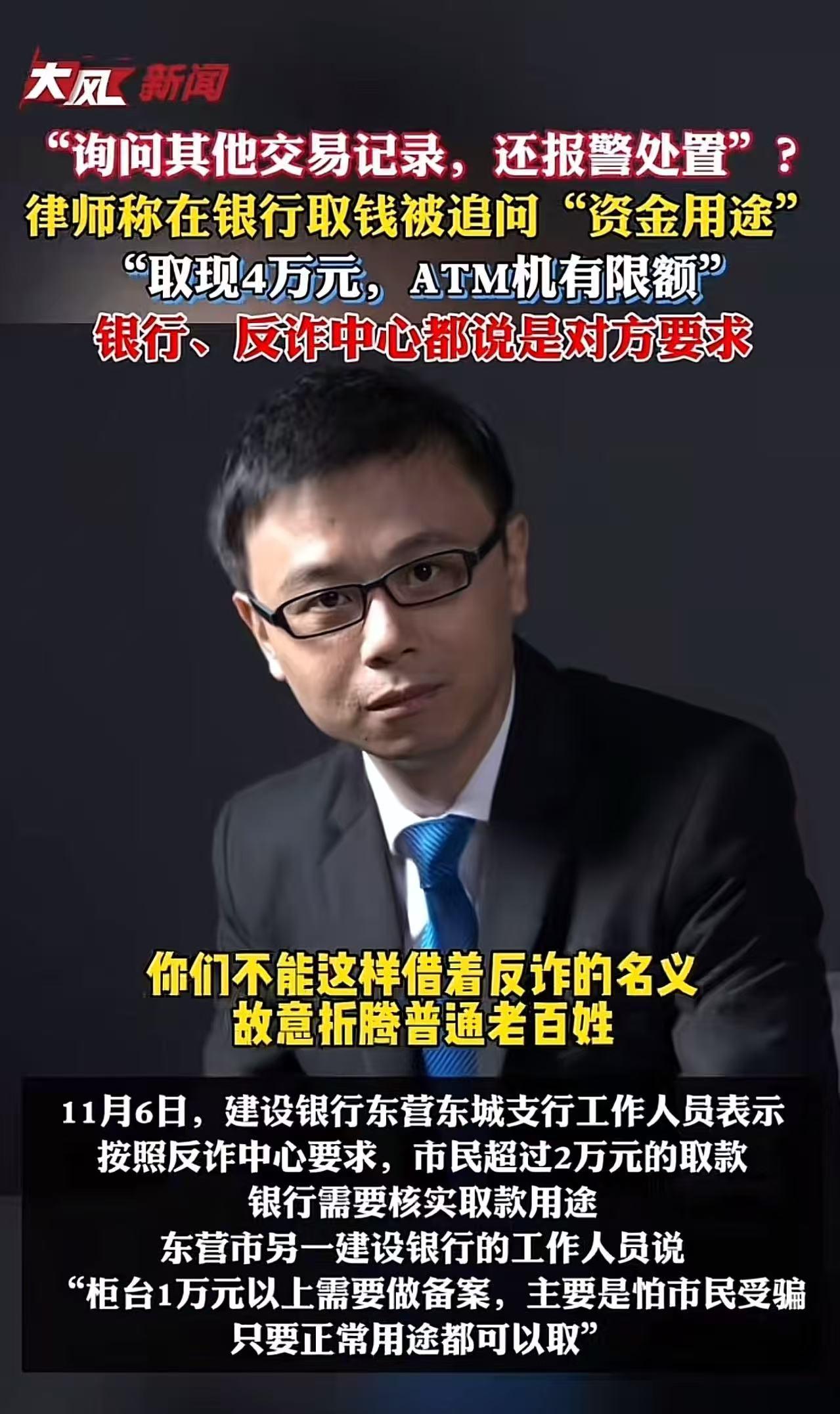

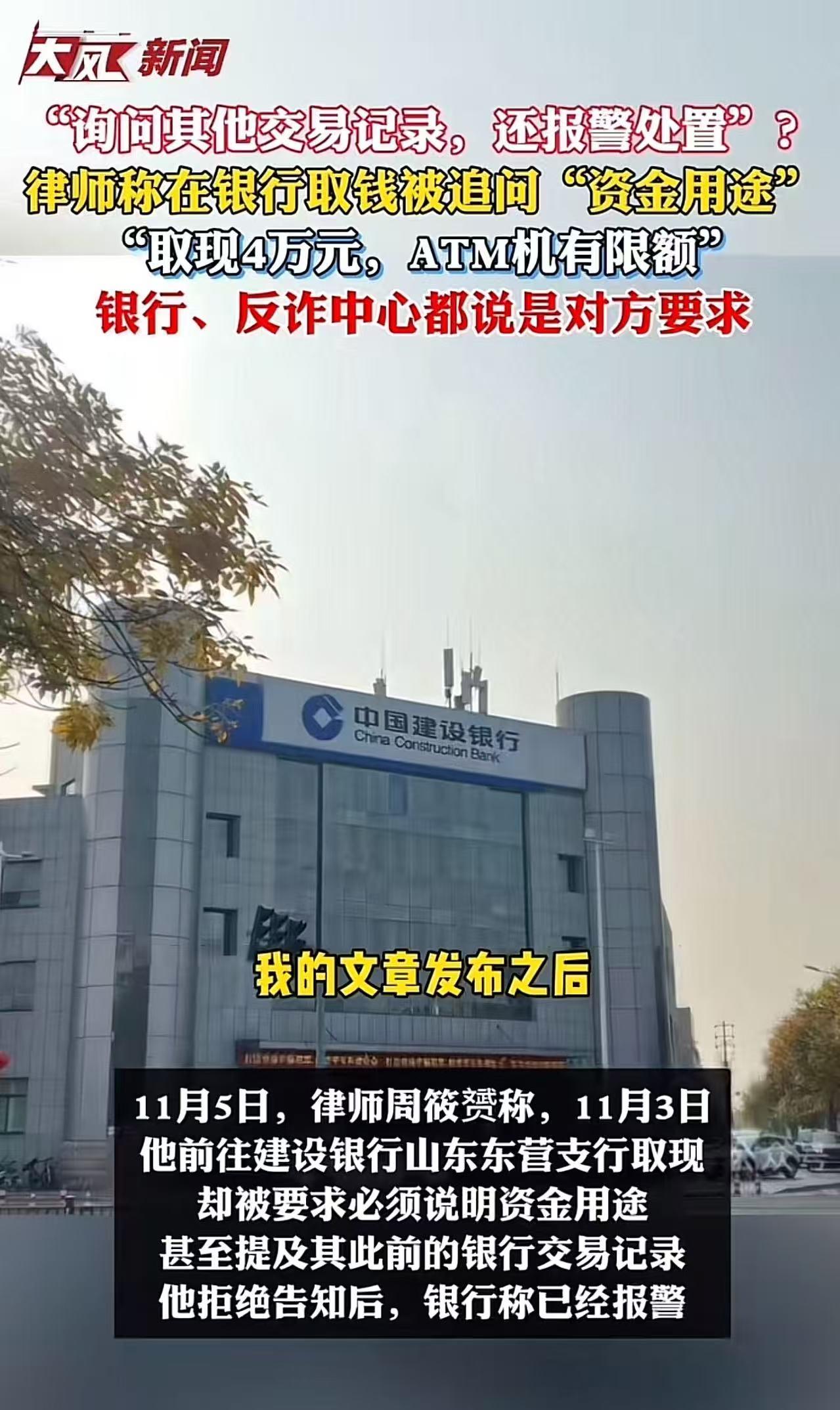

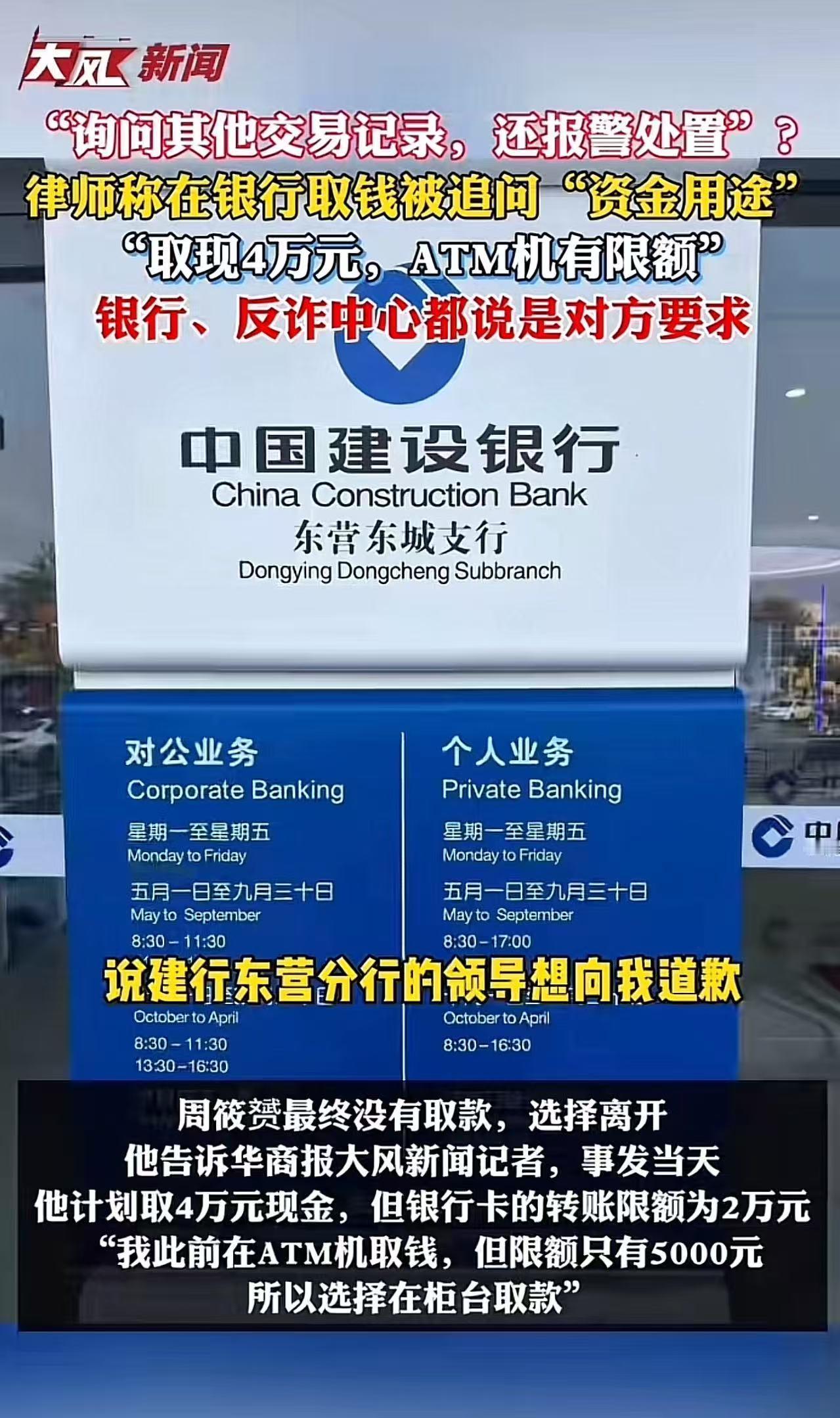

“银行这次碰到硬茬了!”山东东营,律师去银行取4万现金,被追问“资金用途”,律师认为这侵犯自己的隐私权,拒绝告知,银行竟然报案处置!律师这下忍不了,把这事情发到了网上,银行领导低头道歉,但律师觉得事情还没完…… 在山东东营的一家建设银行支行,周筱赟律师准备取出4万元现金,却意外地变成了引发公众关注的事件。 那时,周律师到柜台后,按照正常流程提出取款请求,柜员却要求他说明这笔钱的用途,并表示这是银行执行反诈规定的标准操作,所有超过1万元的取款都要如此核实。 这让周律师当场皱眉,他心里清楚:自己合法取得的钱,完全没有理由被怀疑。 这一操作,实际上把“无罪推定”翻转成“有罪预设”,换句话说,法律和规定本意是保护民众,但在执行中,却让守法公民在做正常取款时,感到自己像犯了什么事,需要先向银行“证明清白”。 周律师本能地意识到,这不仅侵犯了个人隐私,也给合法权益带来了不必要的障碍。 他尝试和柜员沟通,说明法律背景和自己的合法权益,但柜员态度强硬,甚至扬言已经报警。 面对这种僵化和缺乏灵活性的处理方式,周律师感到极度无奈和愤怒,最终,他为了能拿到钱,一度妥协,把取款用途告诉了柜员。 可是,柜员又表示系统无法记录他的说明,必须等待反诈中心进一步核实,这让周律师明白,即便他配合,流程也不会因此加快,反而被拖入了一个冗长、没有出口的审批环节。 最终,他因为程序繁琐和态度冷漠,只能暂时放弃取款。 在社交媒体上,周律师公开了自己的经历,引发了广泛讨论,公众普遍表示认同:制度设计不能为了反诈,而牺牲普通人的基本权利和尊严。 即便银行事后向周律师道歉,这也无法消除人们对流程僵化的担忧,周律师明确表示,他不接受个人道歉,他关心的是制度本身,呼吁进行根本性改进,而不是用简单的“安抚”来处理问题。 这起事件也给金融机构提了个醒:在落实反诈职责时,必须寻找保护客户隐私和保障金融便利之间的平衡。 业内有建议称,可以将强制盘问改为善意提醒,如果储户坚持自主决定,应当尊重他们的选择。 监管部门在设计流程时,也需要更多科学性和人性化的考量,让保护民众财产真正落到实处,而不是成为对公民权利的隐性限制。 (信源:大风新闻)