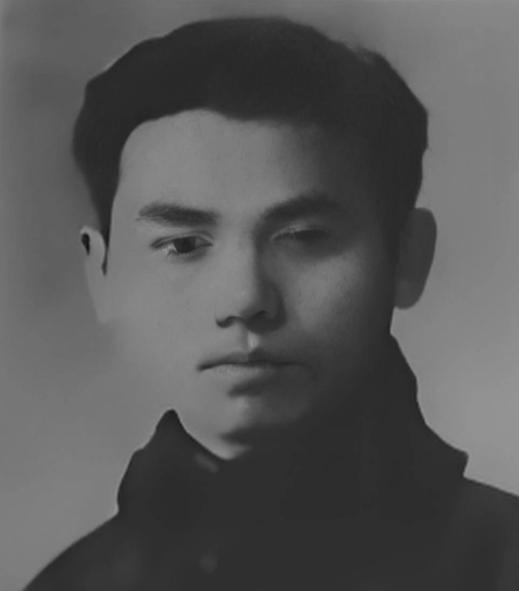

吴石的后人有点意思,明明父亲是潜伏台湾的烈士,大名鼎鼎的“密使一号”,儿子吴韶成在河南却格外低调。一个人一辈子要多沉得住气,在烈士之子这四个字前面,悄无声息地把半生走过去。 吴石将军那分量,当年潜伏台湾拿命送情报,被杀害时连毛主席都为他惋惜,这样的英雄父亲,换谁不得时常念着这份荣耀?可吴韶成打小就没靠过父亲的名头。 1949年父亲赴台前,只给年幼的他留了二十美元和一张写着“有困难找何康”的字条,这两样东西他揣了一辈子,从没动过找关系的念头。 有人说他傻,有这么硬的“靠山”不用,可他心里跟明镜似的,靠自己挣来的才叫实在,父辈的荣誉是父亲用命换的,不是自己谋好处的资本。 1950年,香港报纸登了吴石牺牲的消息,这孩子没在人前掉过一滴泪,就悄悄把讣告剪下来压在书里,连句苦都没对外说过。 换做谁家孩子没了爹,还得面对这惊天的悲痛,早就撑不住了,可他愣是把眼泪咽进肚子里,把“干净做人”当成了一辈子的底线。 后来从南京大学毕业,他被分到河南最基层当技术员,明明是烈士后代,却从没跟人提过自己的身份。 单位里评先进、给升职,他总把机会让给同事,说自己日子过得去,该多照顾更难的人。 你想想,那年代要是亮明身份,多少能有点特殊照顾,可他偏不,就认“踏实做事”这四个字,这份定力真不是一般人能有的。 最难熬的还是“文革”那几年,有人要给他扣“国民党高官之子”的帽子,同事都劝他赶紧亮明烈士身份自保,可他嘴比封条还严,愣是没松口半句。 结果被下放到工地锄地搬砖,重活累活干了个遍,他也没喊过一声冤。 后来组织给父亲平反,发了抚恤金,他当场就全交了党费,说父亲立功是为国家,不是给自家换好处的。 这话说得太硬气了!现在有些人稍微沾点父辈的光就尾巴翘上天,对比之下,吴韶成这份清醒和正直,简直像块纯金,越磨越亮。 他在河南一待就是几十年,从普通技术员干到省冶金厅总经济师,还当了省人大代表,参与了好几个重点冶金项目,为河南的工业建设出了大力气。 可就算官至厅级,他还是那副普通模样,上工地的时候,工作服比工人的还脏,一点架子没有。 退休回社区,谁家水管破了、收音机坏了,喊一声他就上门修,分文不取,自己那台老收音机修了无数次也舍不得换,日子过得比普通人还节俭。 他这辈子不是没机会风光,只是打心底里不想靠父亲的名字过日子,这种“拎得清”,比任何荣誉都金贵。 最让人动容的还是他给郑州大学捐赠那事儿,一辈子攒下的积蓄,足足能买两套房子,还有父亲留下的上千本藏书,全一股脑捐了出去,却非要在捐赠记录上写“吴石将军家属捐赠”,连自己的名字都不肯留一个。 后来才知道,这也是圆了父亲的遗愿——吴石将军生前嗜书如命,早就想建个小型图书馆作纪念,吴韶成用自己的积蓄设立了“吴石奖学金”,专门资助研究两岸史的学生,把父亲的千册藏书也捐给了学校历史系,算是替父亲了了心愿。 他做这些不是为了让自己出名,只是想把父亲的精神传下去,这种默默付出的劲儿,比那些大张旗鼓的捐赠实在多了。 更难得的是,他还一直坚守着对历史的真实。 这些年总有人把吴石将军说成“特别党员”“秘使一号”,甚至编出毛主席赋诗的说法,吴韶成看了急得不行,特意找人为父亲写传记,一遍遍核对细节,就为了澄清这些不实传言。 他说父亲不是党员不影响啥,反倒更能说明共产党的感召力,这种尊重历史的态度,比盲目追捧更让人敬佩。 连电视剧《潜伏》火了,有人说余则成原型是吴石,他也不附和,只说父亲是真实的英雄,没必要靠虚构剧情蹭热度。 这辈子他守了太多秘密,父亲赴台后,母亲和弟妹在台湾下落不明,组织让他保密,他就几十年守口如瓶,连家庭出身都只写“国民党旧军官”。 直到1973年,周总理亲自过问,他才拿到迟到23年的烈士证明,可就算身份明了,他还是照样低调过日子。 后来去美国探望母亲、参加父亲骨灰安放仪式,也全是在保密情况下进行的。他这辈子没借着父亲的名头谋过一分利,没在人前炫耀过一句,就这么悄无声息地把半生走了过去。 现在好多人总想着靠父辈的光环往上爬,稍微有点关系就四处显摆,可吴韶成用一辈子证明了,真正的传承不是拿着先辈的荣誉当资本,而是把他们的精神刻在骨子里。 父亲吴石在虎穴里舍命守忠魂,儿子吴韶成在平凡日子里干净做人,一个在明处抛头颅,一个在暗处守初心,这父子俩,都是真英雄。 吴韶成这辈子活得太“沉得住气”,可就是这份沉得住气,让我们看见了什么叫真正的风骨,什么叫无言的传承。