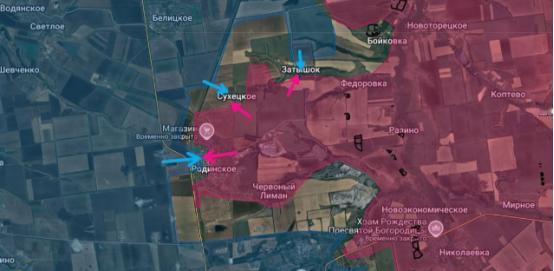

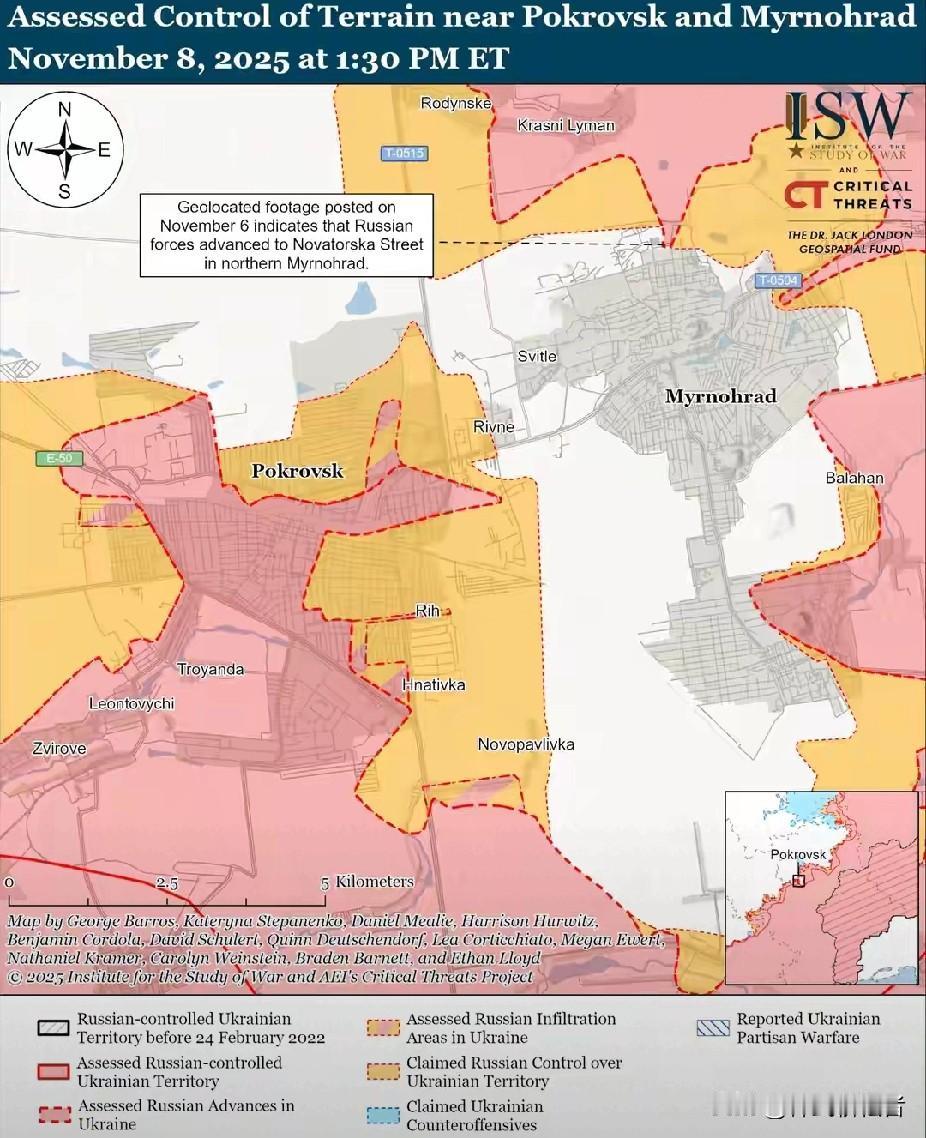

美国和英国的媒体几乎在同一时间发出了相同的论调。那就是乌克兰波克罗夫斯克的战役即将结束。俄军取得在乌克兰两年多来的首次重大胜利。当然了,美国和英国的媒体都说俄军损失惨重。乌克兰虽败犹荣。美国人和英国人好像已经忘了巴赫穆特了。马里乌波尔的钢铁厂战役他们也忘了。现在就剩下一个波克罗夫斯克了,也就是咱们俗称的红军城。 说起这事儿,我得先捋捋时间线。2025年11月初,美国有线电视新闻网、英国广播公司、纽约时报这些大媒体几乎异口同声地放出消息,俄罗斯军队已经推进到波克罗夫斯克市区的边缘地带,地面上的主要战斗快要收尾了。这座城市在顿涅茨克地区算得上是个关键物流节点,俄军从去年夏天就开始围着它转悠,现在总算要拿下来。俄罗斯国防部宣称,他们控制了南部入口和部分公路,切断了乌克兰的补给通道。克里姆林宫那边自然是欢天喜地,普京总统都公开说,这场胜利能让他在冬天到来前稳住阵脚,继续宣传“不可阻挡的推进”。但西方媒体的调子可没那么乐观,他们反复强调,俄军为了这点进展付出了天价代价,每天伤亡至少几百人,医疗资源都跟不上了。乌克兰方面呢,虽然承认形势严峻,但总说守军还在组织有序撤退,没被完全包围,算是保住了体面。 你看,这套说辞听着多耳熟。BBC的报道直指,波克罗夫斯克的失守会让俄罗斯离吞并整个顿巴斯地区近一步,但他们的推进速度慢得像蜗牛,今年以来也就推进了十几公里。纽约时报也分析,俄军在市区建立了两个狭窄的桥头堡,但大部分区域还是灰色地带,乌克兰部队通过无人机和特种部队的反击,让俄方寸步难行。CNN更直接,说这场战斗已经打了21个月,俄罗斯集结了17万兵力,半数滑翔炸弹都砸在这儿了,可乌克兰总统泽连斯基周一还强调,近三分之一的前线战斗集中在波克罗夫斯克,证明乌军没那么容易崩盘。经济学家杂志的文章标题就叫“乌克兰对波克罗夫斯克的英勇防御即将结束”,里面承认俄罗斯的新型无人机战术起了作用,但也点出莫斯科的伤亡数字高得离谱,估计是乌克兰的三倍。彭博社的评论员甚至说,普京需要这个胜仗来维持国内叙事,避免民众觉得东线停滞不前。可话说回来,这些媒体的底线就是“乌克兰虽败犹荣”,总得给基辅点面子,免得读者觉得西方援助白扔了。 有趣的是,美国人和英国人好像真把前面的仗给忘了。拿巴赫穆特来说,那场巷战从2022年底打到2023年5月,俄军用肉搏战术硬啃下来,控制了城市废墟,但付出的代价是上万人阵亡,装备损失一大堆。西方媒体当时也这么说,俄罗斯赢了场“空城”,乌克兰战略上退让了,避免更大损失。现在轮到波克罗夫斯克,他们又旧话重提,忽略了巴赫穆特那次“胜利”后,俄军推进速度就卡壳了半年多。马里乌波尔更别提了,2022年春夏那场围困战,钢铁厂成了最后堡垒,乌军守了83天,俄方用炮火和步兵层层压缩,最终全歼守军,但城市毁得七零八落,平民伤亡上万。BBC和卫报现在提都不提,只说波克罗夫斯克是“两年多来最大征服”,却不提马里乌波尔那次才是真正的大城市陷落,俄罗斯为此搭进去的资源够建好几个师了。这些老仗的教训摆在那儿,俄军每次“重大胜利”都像饮鸩止渴,短期宣传过瘾,长期补给线拉长,士气消耗严重。西方媒体这回的论调,感觉就是在预热,暗示欧洲其他国家得跟上节奏,别再拖援助了。 为什么波克罗夫斯克这么难啃?说白了,这地方的地下结构太复杂了。顿巴斯地区从沙皇时代就是煤矿重镇,19世纪末就开始大挖特挖,坑道四通八达,供应了帝国的工业化。苏联时期更猛,斯大林的五年计划把这儿打造成重工业基地,矿井扩展成多层迷宫,机械化开采让通道深度上百米。冷战一到,美苏互瞪眼,全世界都疯了似的建防核工事,乌克兰作为苏联的工业心脏,自然没落下。那些旧矿道直接改造成地下堡垒,混凝土加固,通风系统齐全,能抗核爆。苏联解体后,乌克兰独立,90年代经济乱套,但顿巴斯矿业没停。2014年内战爆发,乌克兰政府花了十年时间在原有基础上升级地道网,加装钢门、伪装出口,还引进了现代监控。俄罗斯入侵后,这些地下工事成了乌军的天然屏障,地面丢了还能钻地下打游击。ISW的评估报告说,俄军地面推进顺利,但地下清理是最棘手的,工程兵得一点点扫荡,避免塌方和伏击。法国《世界报》报道,乌军残部能在下面坚持几周,靠储存的补给和地道连通,俄方推进慢得像挤牙膏。 从战略上看,波克罗夫斯克不是孤立的。俄罗斯的目标是整个“堡垒带”,包括克拉马托尔斯克、斯洛维扬斯克这些城市。拿下这儿,就能威胁米尔诺赫拉德和科斯佳恩季尼夫卡,打开通往扎波罗热的大路。普京反复说,和平的前提是乌克兰让出顿涅茨克全境,这话听着像谈判筹码,但实际是死扛到底。乌克兰总参谋部否认被包围,说还在“积极抵抗”,泽连斯基周二视察了附近部队,强调“这是我们的东线,必须守住”。可现实是,乌军人力短缺,动员法刚修,士官流失严重。俄罗斯靠朝鲜援军和无人机补充,但伤亡数字让克里姆林宫头疼。