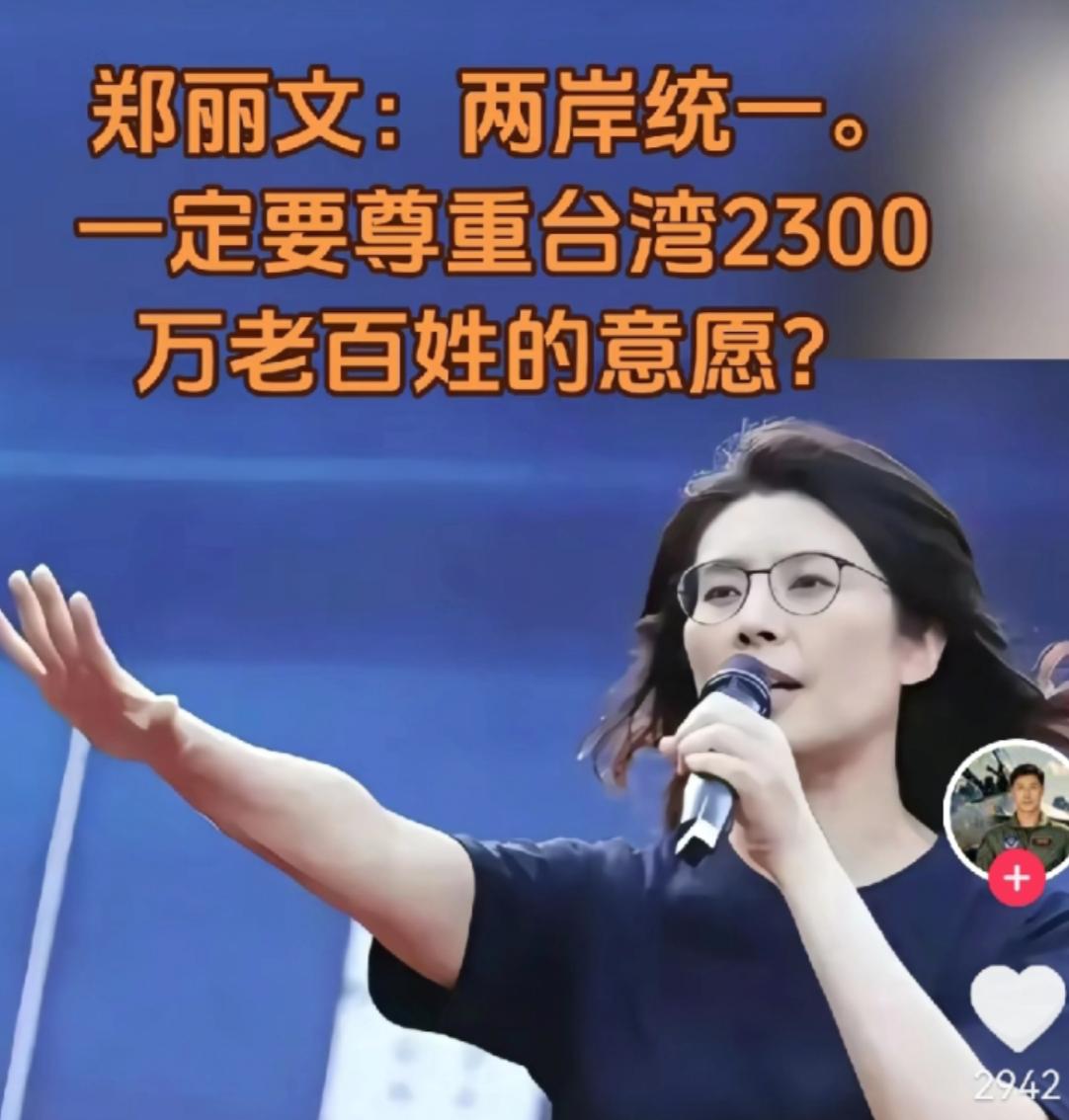

刚当选中国国民党主席的郑丽文女士强调,两岸统一,一定要尊重台湾2300万老百姓的意愿。尊重民意虽然是有必要的,但也更要看尊重那部分老百姓的民意,不能仅仅尊重一部分老百姓的意愿,却忽略另一部分老百姓的意愿。 所谓"2300万民意"本身就是一个伪命题。台湾地区民意基金会2025年9月数据显示,认同"自己是中国人"的民众占38%,支持"急独"的仅6%,而超过50%的民众对统一持开放态度。这种民意结构的复杂性,远非简单数字可以概括。 郑丽文所说的"2300万民意"存在三个认知误区,首先,台湾地区居民中包含200多万大陆籍同胞,他们的家国认同与岛内出生者存在差异。 其次,金门、马祖等地民众因地理邻近,与福建往来密切,对统一接受度较高。第三,年轻世代受教改影响,国家认同确实出现变化,但经济考量又使其务实面对两岸关系。 更关键的是民意动态性,2014年太阳花学运时"反中"声量高涨,但2025年民调显示,20-29岁群体中支持加强两岸经贸者达67%。这种变化说明,民意会随利益格局调整。 回顾1945年台湾光复时的民意沸腾,当时全岛张灯结彩欢迎祖国军队接收。这种历史记忆提醒我们,台湾同胞的国族认同有其深厚基础。郑丽文选择性地谈"当下民意",却忽略历史纵深感,是典型的政治投机。 更近的案例是2005年连战"破冰之旅"。当时民进党大肆炒作"卖台",但国民党在后续选举中反而获胜。这说明,顺应历史潮流的主张终获民意支持。 联合国2758号决议明确承认中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。国际社会普遍遵循"一国一票"原则,这意味着在涉及国家主权问题上,14亿中国人民的意志具有决定性。 郑丽文强调"2300万民意",实质是套用"住民自决"论调。但国际法院在2010年科索沃案咨询意见中明确表示,自决权不适用于一国领土部分。这个法律底线,任何负责任的政客都不应突破。 特朗普政府重返白宫后,对台政策显现战略模糊。2025年8月,美国务院发言人被问及"协防台湾"时,仅表示"坚持一中政策"。这种表态,使岛内某些人期待的"美国保护"充满变数。 更现实的是军事对比,美军印太司令部2025年评估报告指出,台海军事平衡已向大陆倾斜。这种实力变化,必然影响民众的风险评估。 2025年1-9月,台湾地区对大陆出口占比升至43.2%,顺差突破2000亿美元。这种经济依存度,使"反中"民意缺乏物质基础。台中果农林先生说得实在:"我的凤梨酥卖到厦门,比卖到台北利润高三成。" 更深刻的是社会交往,两岸婚姻累计已超40万对,每年台生赴大陆就读人数破万。这种血缘亲情,比任何政治口号都更能打动人心。 郑丽文忽略的关键点是世代差异,根据台湾政治大学选举研究中心数据,20-29岁群体中,认为"终将统一"的比例从2015年的18%升至2025年的35%。 但更值得关注的是价值转变。同份民调显示,年轻人将"经济前景"置于"统独选择"之前。这种务实态度,使极端政治诉求失去市场。 真正的民主应体现全体中国人民意志。中国大陆14亿人民对国家统一的强烈期盼,同样是民意的重要组成部分。片面强调台湾地区2300万人的意见,而忽视大陆同胞的意愿,不符合民主原则。 更本质的是,国家主权问题不属于民主表决范畴。这就像美国南部州不能公投独立一样,国家统一是宪法规定的根本原则。 郑丽文作为政治领袖,有责任引导民众认清历史大势,而非简单迎合部分民意。1990年德国统一时,科尔总理顶住短期内民意下滑压力,最终完成民族复兴大业。这种政治担当,值得台湾地区政治家借鉴。 更现实的教训是乌克兰,2014年某些政客煽动民粹,导致国家分裂、战争爆发。前车之鉴警示,政治人物不能为选票牺牲民众长远利益。 大陆推出的"两岸融合发展示范区"政策,正在构建新的民意基础。福建平潭试点显示,台湾同胞在享受同等待遇后,对统一认同度显著提升。这种"用发展促认同"的路径,比政治争论更有效。 粤港澳大湾区的"一国两制"新实践,为两岸融合提供参考。这种渐进式统一模式,既能保障台湾同胞权益,又能实现国家统一。 当郑丽文谈论"2300万民意"时,或许应该看看台湾街头的真实生活:基隆渔港期待大陆订单,新竹园区需要大陆市场,高雄夜市盼望陆客回流。这些日常需求,才是真正的民意。 历史将证明,国家统一是最大的民意。因为只有统一,台湾同胞才能共享民族复兴的荣光。政治人物的智慧,在于认清这个历史必然。 对此你有什么看法,欢迎来评论区聊聊。