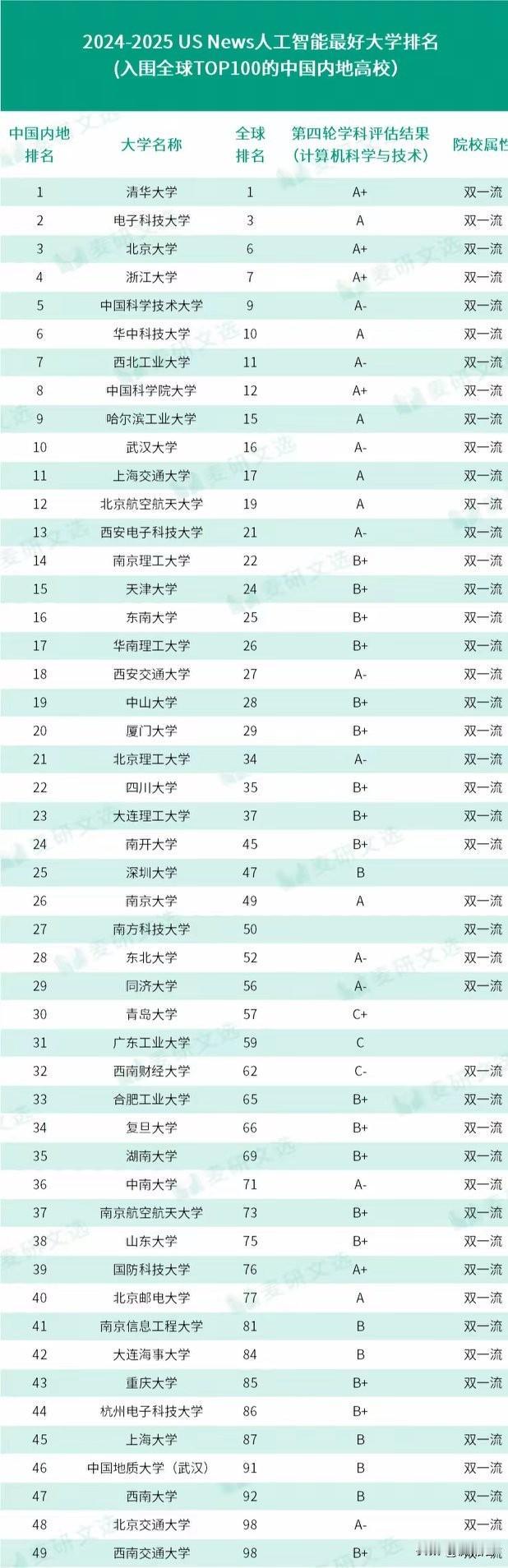

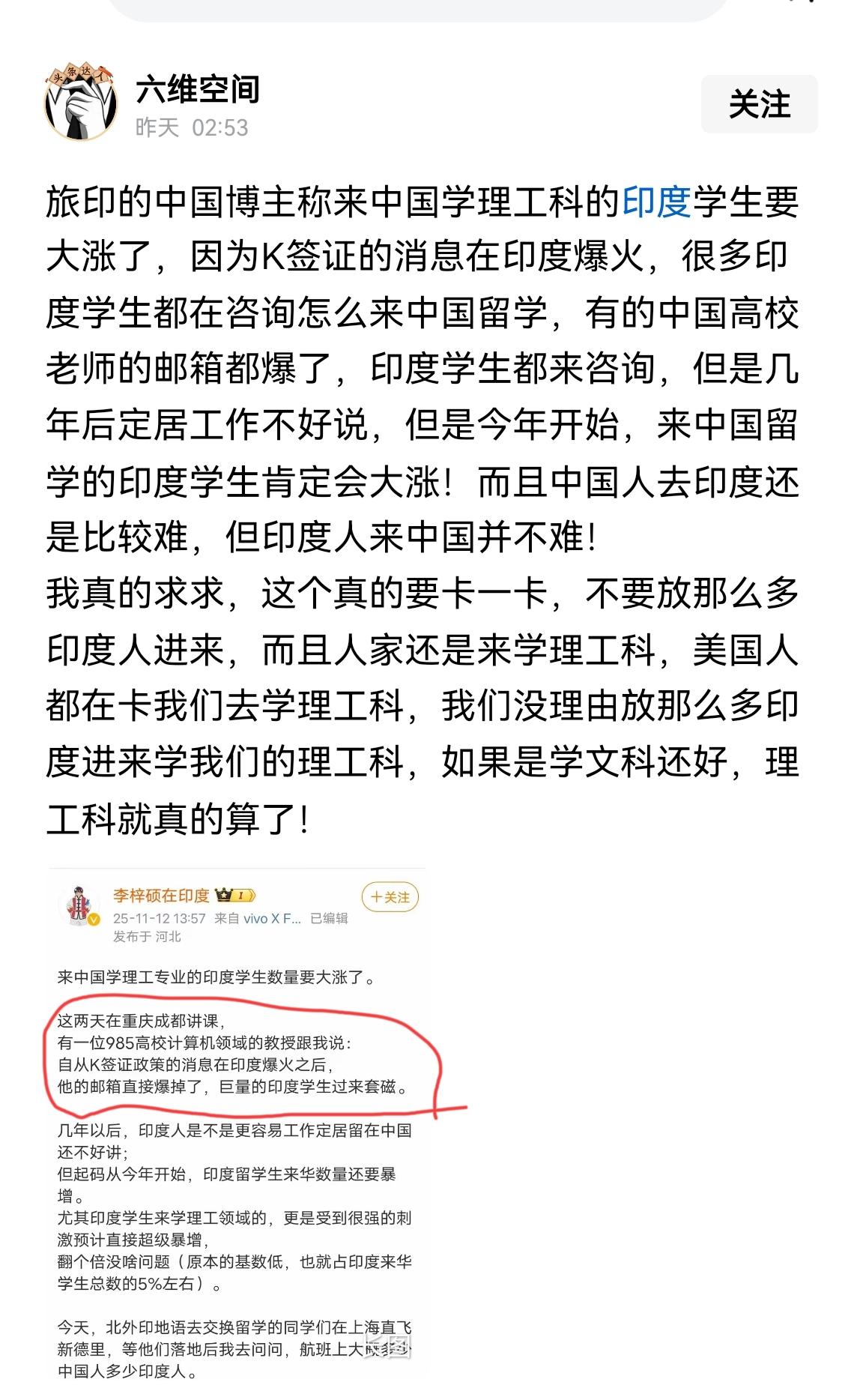

当3万印度留学生扎堆中国顶尖高校的硬核实验室,七成专攻人工智能、光伏等关键技术,这场教育交流早已超越单纯的求学范畴。印度教育部曾明确推出“中国技术学习计划”,鼓励学生取经助力本国产业升级,而80%毕业生回国后直奔高科技企业或军工单位,让安全与开放的平衡成为绕不开的话题。 简单一刀切限制人数并非良策,紧闭大门不符合教育开放的初衷,也会错失国际合作的机遇。真正的关键在于建立精细化管控体系,就像给核心技术装一道“智能闸门”:基础理论可以全情共享,战略级技术则应设定严格准入门槛,敏感实验室更是要筑牢数据防护墙。 奖学金的发放也该回归公平本质,不能一边让国内学生为学费奔波,一边给外国留学生提供覆盖衣食住行的高额补贴。把部分资源向本土贫困生倾斜,既不会寒了国人的心,也能让国际交流更有底气。 技术竞争的核心从来不是“藏着掖着”,而是持续领跑的底气。与其担心技术外流,不如加大研发投入、完善专利保护,让核心技术始终保持代际优势。同时用清晰的规则划清红线,让国际学生在合规框架内交流学习,才能真正实现共赢。 你觉得该如何平衡教育开放与技术安全?是细化专业管控更有效,还是调整资源分配更关键?欢迎在评论区分享你的看法。