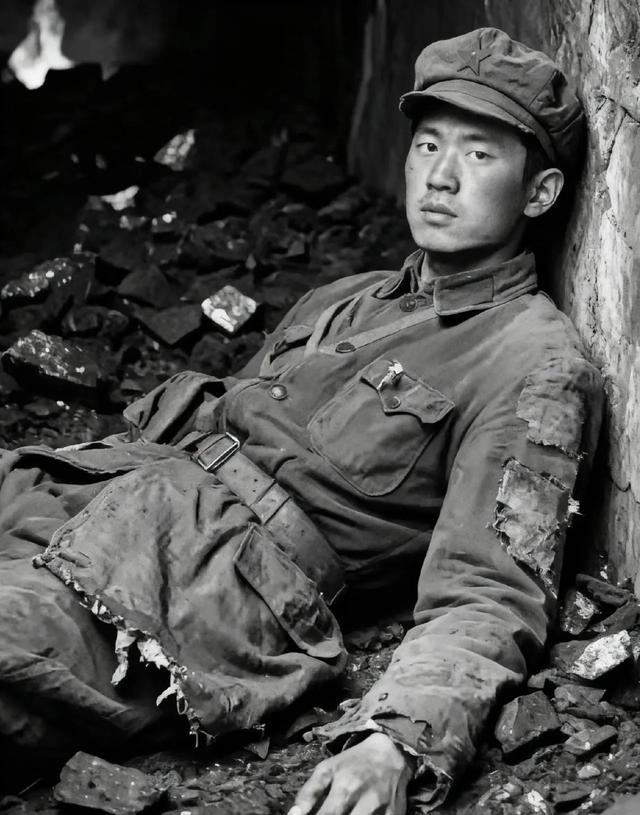

1937年,西路军副营长杜万荣与三名战友被活埋在炸塌的煤窑里。就在他们感觉呼吸越来越费劲时,堵塞的窑洞突然露出一丝微弱的亮光:“喂,你们还活着吗?” 杜万荣出生于四川,早年投身革命,加入红军队伍。他从基层战士起步,逐步升任副营长,参与了红四方面军在鄂豫皖地区的战斗。1936年,红四方面军与红二方面军会师后,部分部队组成西路军,杜万荣被分配到其中。他负责指挥小股部队,在河西走廊的行军中应对补给短缺和敌军阻击。西路军推进时,面对马步芳和马步青的武装力量,杜万荣所在营队多次执行掩护任务。在永昌和高台一带,部队遭受重创,杜万荣组织士兵利用地形进行防御作战。部队损失增大后,他与残部继续转移,穿越荒漠地带,士兵们因缺水和食物体力衰竭。杜万荣在这种条件下维持队形,带领战士避开巡逻队寻找生存资源。他的指挥经历体现了西路军官兵在艰苦环境下的坚持。西路军失败后,杜万荣成为分散人员之一,与少数战友同行试图归队。他的军旅路径跨越多个战场,直至后来归队参与抗日战争。 杜万荣在回忆中记录了西路军的历史,突出部队在河西走廊的贡献。他退役后,继续整理相关资料。西路军整体在1936年10月渡过黄河,旨在打通向新疆的通道,建立根据地。部队包括五个军和直属队,总兵力约两万人。推进过程中,面对敌军优势兵力,作战频繁。杜万荣作为副营长,参与阻击战斗,确保主力转移安全。在高台战斗中,部队坚守阵地,但伤亡严重。杜万荣率队在戈壁行军,协调补给分配。西路军在古浪和山丹等地与敌交火,消耗巨大。杜万荣的角色涉及组织突围和阵地防御。他的经历反映了西路军在极端条件下的作战现实。 窑洞内空气稀薄,杜万荣与三名战友被泥土和碎石掩埋。煤窑炸塌导致出口封堵,只剩有限空间。他们轮换用手抠挖松土,扩大呼吸区域。泥土颗粒干扰视线,擦拭时与汗水混合。一缕光线从泥缝渗入,伴随外面声音传来。四人停下动作,听清问话后靠向光源。外面挖土声响起,铁器撞击石头发出闷响。杜万荣抓泥土推开,手指在尖石上划出伤口,血迹渗入土中。战友用枪托敲击松动岩块,避免崩落。挖土持续,四人轮换休息,继续扒拉。外面声音停顿,马有元喊话表示取工具返回。锄头声响起,每击震动窑壁,泥土掉落增多。四人加快动作,双手抓挖,掌心血泡破裂。洞口渐宽,马有元头部探入,递进水壶。杜万荣接过,先递给伤重战友,后自己饮用少许。水壶凉意缓解干涩。 马有元扶出伤者,拉拽臂膀通过洞口。杜万荣协助推送枪支,这些武器未丢失。随后三人爬出,站立窑外坡地,灰尘覆盖衣衫。马有元指向山路,带领离开现场,避免敌军返回。他昨天见敌军炸窑,四人被埋。敌军离开后,他来挖,但窑塌严重,一人无力,回家取工具,绕路避村保长。山洞潮湿,地面铺草垫安置伤者。马有元返回村中取食物,途中裤腿被荆棘刮破,脚底起泡。他携带青稞和干肉分发,还带来草药敷裹伤口。几天内,马有元每日往返,送食物更换绷带。杜万荣取出银元递出,马有元推回拒绝。四人伤势渐愈,马有元打探消息,绘制地图标明余部方位。他联系牧民,提供指引。 救出后,马有元引导杜万荣四人沿山坡小径行进,绕村进入山洞。洞内安置伤者,马有元离开取食物。他从粮仓取青稞和干肉,带草药回来。几天中,他每天送食物,帮换药。四人恢复,马有元画地图,找牧民送行。临别,给两双布鞋。四人沿路线出发,行军半月,穿越荒野,避巡逻队,与余部会合。杜万荣归队,继续作战。西路军余部重组,部分人员抵达新疆,后返回延安。营救行动涉及多方努力,周恩来会见马麟商谈释放被俘人员。八路军办事处收容流散战士。西路军失败后,残部400多人由陈云和滕代远接应到迪化。其他支队在祁连山打游击,大部损失,少数归陕北。中央军委提供指示,组织援西军接应,收容失散人员。 杜万荣在回忆录中记载此事,强调马有元援助。马有元事迹流传西路军历史,体现居民支持。杜万荣参与后续战争,直至退休。马有元留在当地,继续生活。西路军在河西走廊作战四个月,毙伤敌两万,但自身损失严重。全军覆没,7000多人阵亡,5600多名被俘遭杀害。营救下4700多人归队,2000多人流落西北,2000多人回乡。西路军包括妇女独立团和回民支队,非战斗人员占四成。部队在高台和倪家营子血战,弹尽粮绝。石窝会议决定分支队行动,李先念率一支队西进,王树声率一支队北上。被俘人员押送途中部分逃脱。兰州集中营移送西安,途中移交部队。营救涉及国民党谈判,释放部分俘虏。

![秦军:穿最少的甲,打最狠的仗!秦军战力然后宋军:穿最厚的,挨最毒的打[笑着哭]](http://image.uczzd.cn/6619226893816670692.jpg?id=0)