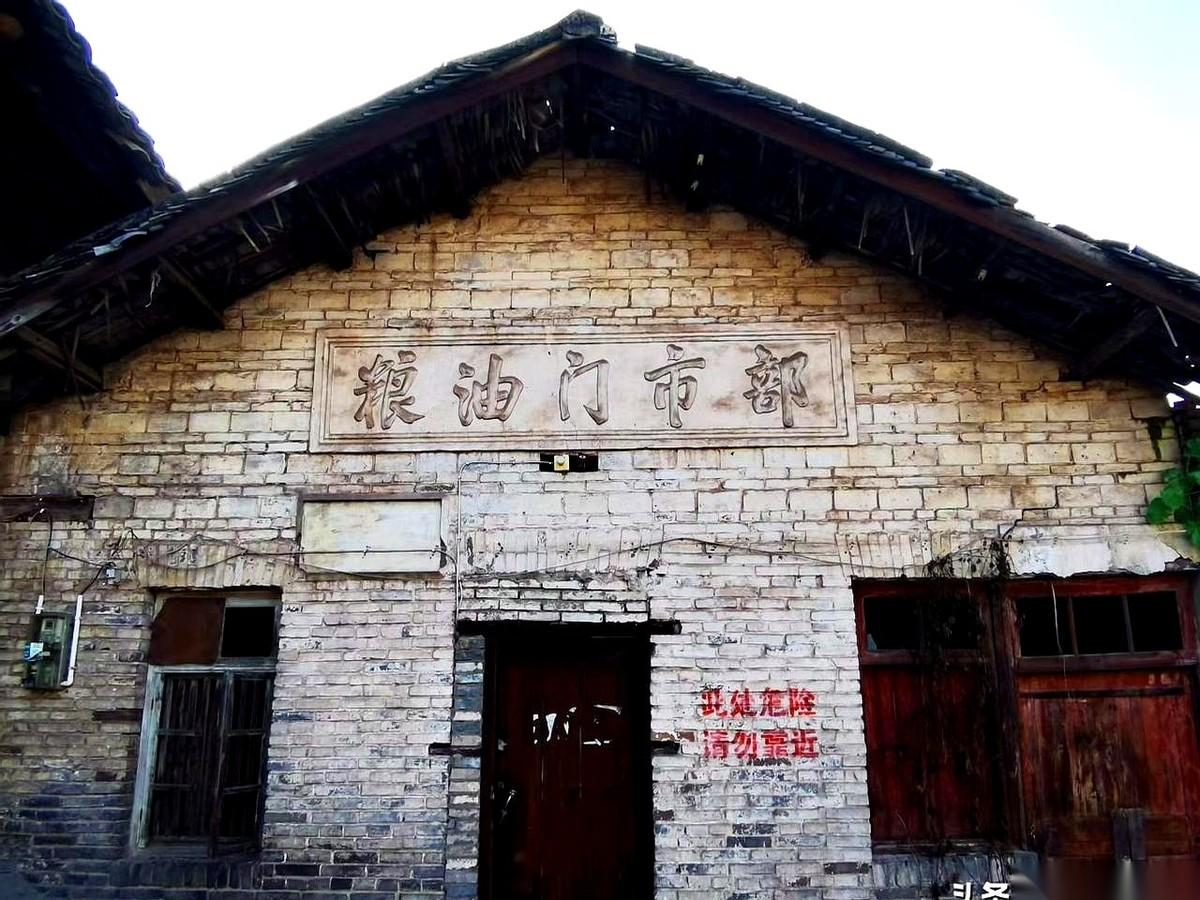

民国38年,它叫瓦市乡。 过了才两年,哗啦一下,给拆成了四个乡。 还没等老乡们搞明白邻居算不算一个乡的,又过了几年,得,全又合到一块儿了,叫“瓦市公社”。 我每次看到这种历史,都觉得特别魔幻。 一个地方,一个小镇,就像一块橡皮泥,被一双看不见的大手,想怎么捏就怎么捏。 今天你跟沙溪乡合并,明天洪沟乡又并入你。 今天你归这个县,明天你又划给那个区。 我就在想,住在那儿的人,得有多分裂? 老一辈的人,跟外地的孩子介绍自己家乡,是不是都得先顿一下,想想“哎,我们现在官方名字叫啥来着?” 户口本上的地址,怕是都换秃噜皮了吧? 但最有意思的是什么呢? 是任凭你怎么改,怎么折腾,老百姓心里、嘴上,它就叫“瓦市”。 从清朝时候的一个“瓦宅铺”,一个古代给马帮、信使歇脚喝茶的驿站开始,它的魂就定下了。 山没变,水没变,街上那股子老味道也没变。 说白了,纸上的名字是给别人看的,心里的那个名字,才是自己的根。

![张作霖:能做到的一件没答应,做不到的全答应了[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/17949493104414881124.jpg?id=0)