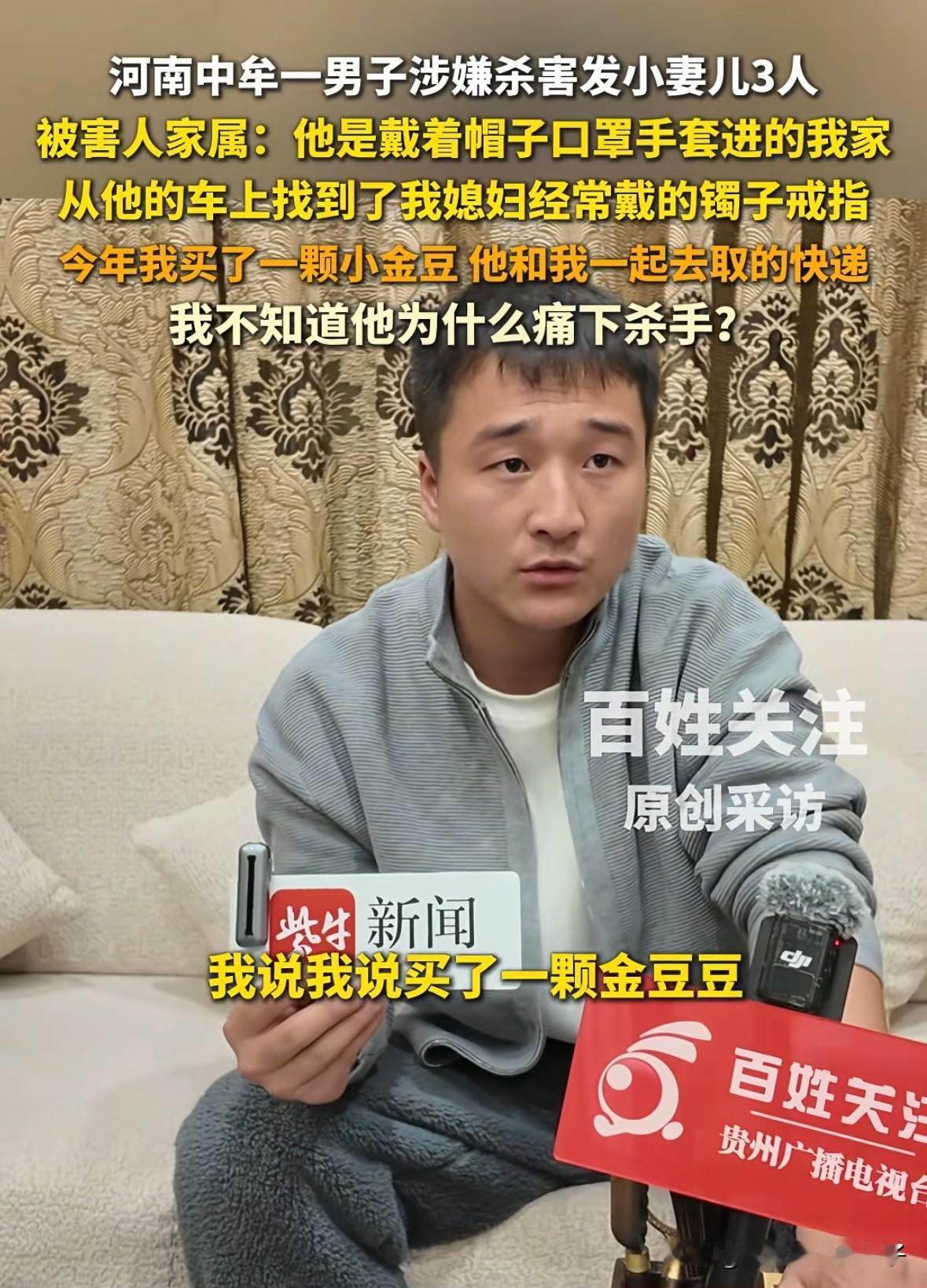

这起发生在河南中牟男子妻儿三人被发小杀害的悲剧,确实令人非常痛心。根据目前公开的报道,嫌疑人崔某某的具体作案动机,警方仍在调查中。不过,结合犯罪心理学的一些普遍原理,我们可以从几个角度来试着理解,为何一段深厚的"发小"情谊会走向如此残酷的结局。 🔍 犯案动机分析 虽然直接的、唯一的动机尚待警方确认,但根据已有信息,以下几个心理动机值得关注,它们可能共同导致了悲剧的发生: 1. 嫉妒与心理失衡 在许多类似的熟人犯罪中,嫉妒是一个关键的催化剂。梁先生和崔某某虽然一起长大,但成年后的生活轨迹可能出现了差异。梁先生拥有稳定的家庭和事业,而崔某某据报道欠有外债,处境相对困顿。这种明显的境遇反差,容易在长期处于劣势的一方心中滋生嫉妒。 犯罪心理学指出,嫉妒源于"痛苦于他人拥有自己所没有的"。当这种痛苦与自身的挫败感交织,可能演变为强烈的"我得不到,你也别想有"的毁灭欲。崔某某面对梁先生相对完满的家庭生活,其行凶行为可能正是这种扭曲心理的极端爆发。 2. "斗米恩,升米仇"的恶性循环 这起案件是"斗米恩,升米仇"这一古训的残酷例证。梁先生对崔某某可谓仁至义尽:不仅收留他们父子住宿,提供餐饮,还频繁借钱给他。然而,当单方面的帮助长期持续,受助者可能非但不感恩,反而将一切视为理所当然,甚至将对方的善意和成功内化为一种对自己的羞辱。 这种心态下,恩情会演变成怨恨。崔某某或许在梁先生持续的好意面前,深感自卑与无力回报,最终,扭曲的自尊和累积的怨气可能压垮了最后的人性防线。 3. 叠加的财务压力与潜在人格 报道提及崔某某疑似欠有外债,并在案发前被梁先生催促还款。经济压力可能成为触发犯罪的最后一个砝码。当财务危机与上述长期积压的嫉妒、怨恨结合,极易让人走向极端。 此外,梁先生提及崔某某"小时候手脚不干净",且"几乎全村都偷过"。如果属实,这可能暗示崔某某长期存在某些不良行为倾向或人格特质。这类特质在特定压力下,可能增加其采取反社会行为的风险。 💔 案件警示与反思 这起悲剧给我们带来一些沉重的警示: · 警惕熟人关系中的"单一恩惠":善良需要带有智慧。帮助他人是美德,但要注意界限和分寸。避免让帮助成为单方面的、无底线的付出,这有时会给受助者带来难以承受的心理压力。 · 关注身边人的"心理失衡"信号:对于长期处于低谷、特别是流露出强烈嫉妒或怨恨情绪的熟人,需要多一分警惕。嫉妒一旦发展到"嫉恨"阶段,就可能具有破坏性。 · 人性的复杂远超想象:此案再次提醒我们,人性的复杂程度远超想象。即便是最信任的"发小",在极端心理和情境的驱动下,也可能爆发出巨大的恶意。正如东野圭吾在《恶意》中所揭示:有些恨意或许没有明确的理由,仅仅是因为"我就是看他不爽"。 目前,案件仍在进一步调查中,具体的、唯一的作案动机有待警方的最终公布。我们期待法律能给出公正的裁决,告慰逝者,也给生者一个交代。 面对这样的人间悲剧,相信你我的心情一样沉重。在复杂的人性面前,或许我们唯一能做的,就是怀揣最大的善意,同时保有必要的清醒与警惕。

郑州妻儿3人遇害案,最先到现场的,是男子的母亲和岳父母。[哭哭]只见地面被打扫干

【1评论】【11点赞】

![郑州妻儿3人遇害案,最先到现场的,是男子的母亲和岳父母。[哭哭]只见地面被打扫干](http://image.uczzd.cn/15099444483769248322.jpg?id=0)