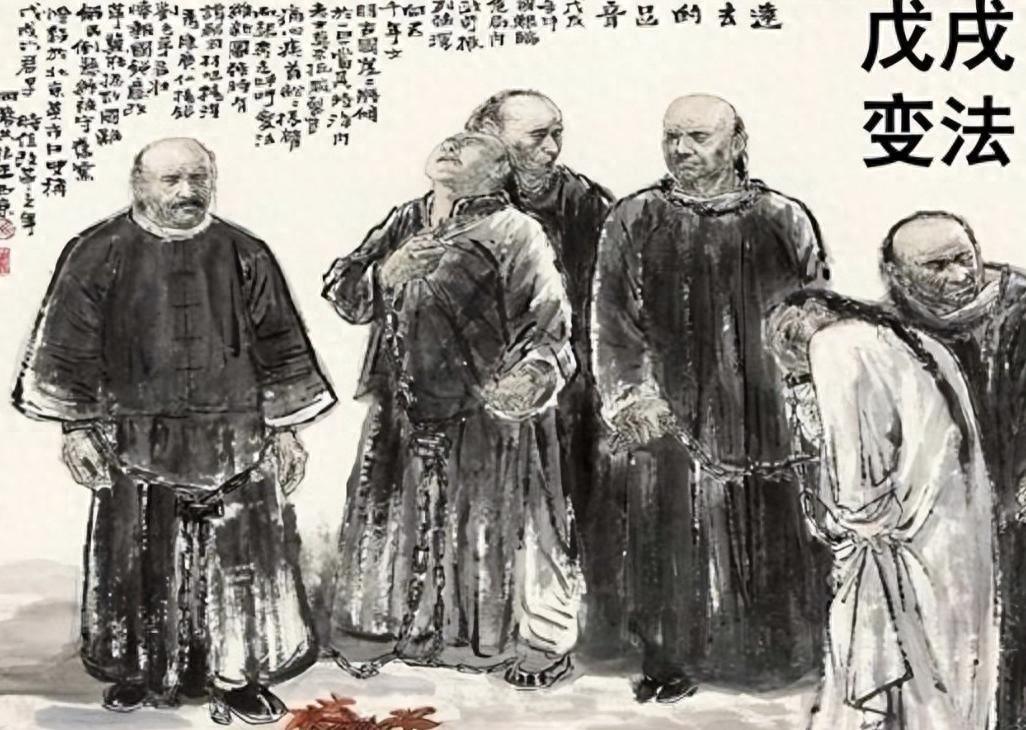

如果没有慈禧的阻拦,这个疯子或许早已荡平了日本? 这里说的“疯子”,不是别人,正是晚清政坛上以铁血手腕著称的左宗棠。 1878年,66岁的左宗棠抬棺西征平定新疆,将百万国土重新纳入版图。鲜为人知的是,这位铁血老将早在十年前便关注东海局势,多次上书清廷:“日本狼子野心,不早除之必成大患”,主张主动出击,却被慈禧坚决否决。若此阻拦不存在,中日近代史或将改写? 左宗棠关注日本,绝非主观臆断,1868年明治维新起步之初,日本便显露扩张意图,派遣商船闯入台湾,还在琉球海域扣押中国渔船。 当时清廷上下仍视日本为“蕞尔小国”,唯有刚平定陕甘之乱的左宗棠保持清醒——他通过胡雪岩的洋行渠道,收集日本明治维新的军事改革资料,得出结论:“其练兵仿西法,购舰造炮,不出十年必跨海犯边”。 左宗棠并非仅停留在口头呼吁,更制定了具体作战方案。1874年日本侵台事件后,他向总理衙门提交《海防筹议折》,核心内容有三: 一是调派刚收复新疆的湘军精锐5万人,编练“海防军”,由刘锦棠担任总指挥; 二是从英国订购10艘巡洋舰,搭配福州船政局自产的“扬武”号等军舰,组建北洋、南洋两支舰队; 三是联合朝鲜实施夹击,趁日本海军尚未成型,封锁长崎港。 该方案在当时具备可行性。从军事实力对比,1870年代的日本现代化进程尚不完善:陆军刚废除武士制度,士兵仍配备部分冷兵器;海军仅拥有3艘千吨级军舰,其中最大的“清辉号”还是从美国购入的二手舰。 而左宗棠麾下的湘军,历经十余年战事锤炼,配备的雷明顿步枪、克虏伯火炮均为当时顶尖装备,平定新疆时曾重创配备沙俄装备的阿古柏部队。 慈禧为何坚决反对?核心原因在于“财政”与“权力”。当时清廷年财政收入约7000万两白银,左宗棠平定新疆已耗费近3000万两,慈禧正筹备修建颐和园,财政状况紧张。 她给恭亲王奕訢的朱批明确表示:“新疆乃祖宗基业不可丢,日本弹丸之地,无需劳师动众”。此表态背后存在深层顾虑——湘军为汉人主力,若再掌控海军,满蒙贵族的兵权将进一步被削弱。 更关键的是,清廷内部的妥协派成为重要助推者。直隶总督李鸿章明确表示反对:“我军船舰不足,跨海作战必败”,还私下向奕訢进言:“左公若胜,湘系势力更盛,恐尾大不掉”。 这些人刻意夸大日本实力,称“日舰速度快于我舰”,却对日本军舰多为木质结构、难以抵御湘军开花炮的事实避而不谈。 有一细节可佐证这些表述不实,1875年,福州船政局建造的“开济”号巡洋舰下水,航速15节,配备10门120毫米火炮,性能远超日本当时最先进的“扶桑号”。 左宗棠随即上书请求再建造5艘,却被户部以“经费不足”驳回,而同年慈禧用于颐和园采购的花费便达120万两。后来甲午海战中,北洋水师“定远”“镇远”舰虽先进,却因多年未添新舰、弹药匮乏惨败,根源便在于此。 即便排除慈禧的阻拦,左宗棠的计划仍面临后勤难题。当时从内地调兵至沿海,需依赖漕运,单程耗时两个月;跨海作战需大量粮草,胡雪岩的粮行仅能保障东南沿海供应,若进攻日本,仅粮草运输便需额外投入1000万两。 但此问题并非无法解决,左宗棠当时提出“以商养战”策略,提议由胡雪岩联合粤商、闽商组建专业运输船队,该建议同样被清廷否决。 日本当时对清廷实则极为忌惮。1876年,日本驻华公使森有礼专程拜访左宗棠,意图探查虚实。会面时,左宗棠将缴获的日本武士刀置于桌案:“若敢犯境,此物必插于东京城头”。 森有礼返回日本后,向明治天皇提交的报告中写道:“左氏治军严整,湘军战力剽悍,此时不可与清为敌”,日本随后暂时收敛扩张行为,转而先吞并琉球。 令人感慨的是,左宗棠的远见远超同时代人,1885年临终之际,他握着前来探病的兵部尚书阎敬铭的手叮嘱:“十年后,日本必犯朝鲜,继而侵华,切记海防为重”。 1894年甲午战争爆发,距左宗棠去世仅9年,北洋水师全军覆没,清廷被迫割地赔款。若当年左宗棠主张的巡洋舰建造计划得以实施,甲午海战的结局或会不同。 后世学者提出“左宗棠能荡平日本”,此说虽有夸大,但他的计划确实可遏制日本扩张。明治维新初期的日本,现代化进程尚未稳固,若清廷当时采取强硬措施,打断其军事现代化进程,日本大概率无法具备发动甲午战争的实力。遗憾的是,慈禧的短视与满汉官僚的内斗,使这一机遇错失。 回望这段历史,并非要苛责前人,而是需明确:国家安危无法靠妥协换取。左宗棠的“强硬”,是对国家主权的坚定守护;慈禧的“保守”,是对既得利益的维护。 两种选择的冲突,最终塑造了近代中国的屈辱与抗争历程,也让左宗棠成为晚清历史中极具亮色的人物。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。