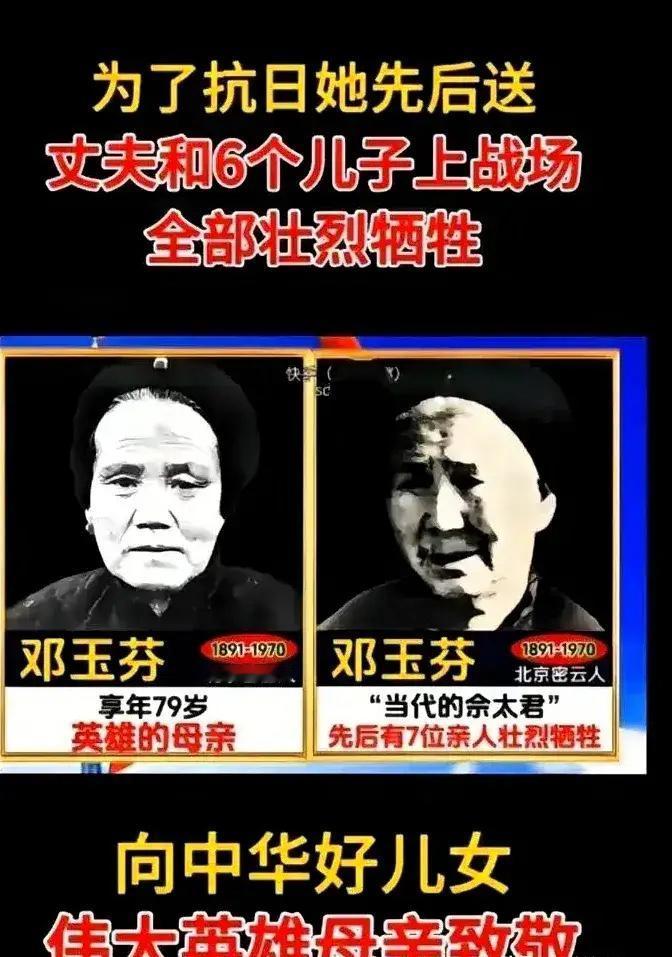

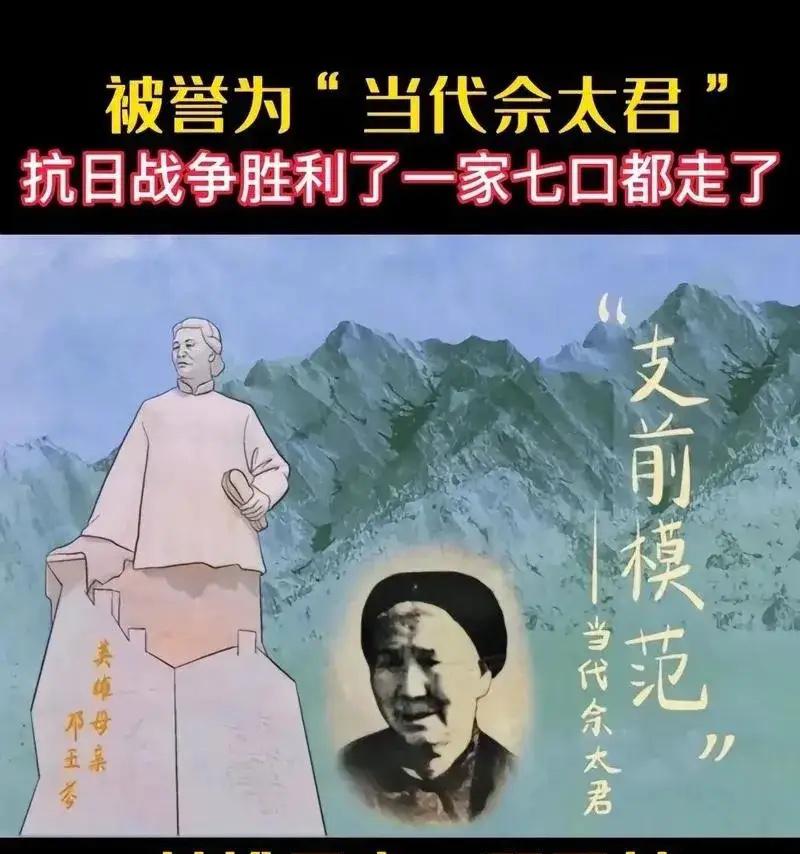

1949年,58岁的邓玉芬喜极而泣,她原本以为七个儿子都已死,没想到老三永兴竟奇迹般地活着回来了! 冀东密云的山坳里,秋风卷着落叶,邓玉芬正佝偻着腰在地里拾掇最后一茬红薯。她的头发早已全白,像蒙了一层霜,眼角的皱纹深如沟壑,那是常年劳作和接连丧子的苦难刻下的痕迹。听到村口传来“邓大娘,您家有人回来啦”的呼喊时,她手里的红薯藤“啪嗒”掉在地上,浑浊的眼睛里瞬间亮起一丝不敢置信的光。 顺着村民手指的方向,她看见一个穿着洗得发白军装的年轻人,背着一个破旧的背包,一瘸一拐地朝着自家土坯房走来。那身影既熟悉又陌生,直到年轻人走到跟前,沙哑地喊了一声“娘”,邓玉芬才认出,那是她以为早已牺牲在战场上的老三永兴! 她踉跄着扑过去,一把抱住儿子,枯瘦的双手紧紧攥着他的胳膊,仿佛一松手儿子就会再次消失。“永兴……我的儿……你还活着……”她的声音抖得不成样子,泪水像断了线的珠子,砸在永兴的肩膀上,浸湿了他的军装。永兴也红了眼眶,反手抱住母亲,哽咽道:“娘,我回来了,让您受苦了。” 围观的村民无不落泪。谁都知道,邓玉芬是村里出了名的“革命母亲”。1937年抗战爆发,日军的铁蹄踏进冀东大地,烧杀抢掠,无恶不作。看着乡亲们流离失所,邓玉芬咬着牙,把家里七个儿子一个个送上了战场。“你们去参军,保卫咱家乡,保卫咱中国,娘在家等着你们凯旋!”当时她是这么说的,也是这么做的。 可战争是残酷的。大儿子邓永富在平北抗日根据地作战时牺牲,年仅24岁;二儿子邓永贵跟着部队转移时,在一次突围战中中弹身亡;四儿子邓永合、五儿子邓永顺、六儿子邓永发、小儿子邓永安,也相继在战斗中牺牲,有的连遗体都没能找回来。每次收到儿子牺牲的消息,邓玉芬都要大病一场,可病好后,她依旧扛起锄头下地,还主动照顾村里的伤员,为部队缝补衣物、筹集粮草。她常说:“儿子们为国家死了,值!我不能让他们白死。” 永兴是老三,1944年在一次战斗中与部队失去联系,战友们都以为他牺牲了,消息传回村里,邓玉芬整整三天没吃一口饭,只是对着儿子们的照片默默流泪。可谁也没想到,永兴当时是中弹受伤,被当地的老乡救了下来,藏在山洞里养伤。伤好后,他四处寻找部队,辗转多地,经历了无数艰难险阻,直到新中国成立前夕,才终于联系上组织,得以回家探望母亲。 回到家的日子里,永兴给母亲讲起这些年的经历:受伤后伤口感染,疼得昏死过去;为了躲避敌人搜捕,在山林里吃野果、喝泉水;想念母亲和弟弟们时,就拿出藏在身上的全家福,偷偷摩挲。“娘,我好几次都以为自己活不下去了,可一想到您的嘱托,想到弟弟们的牺牲,我就告诉自己,一定要活着回来,替他们看看新中国。” 邓玉芬静静地听着,时不时抬手抹掉眼泪,却从不说一句抱怨的话。她给儿子煮了他最爱吃的玉米粥,把家里仅有的一点白面做成了馒头,看着儿子狼吞虎咽的样子,她的眼里满是心疼与欣慰。夜里,她坐在油灯下,给儿子缝补磨破的军装,一针一线,都藏着浓浓的母爱。 新中国成立后,政府得知了邓玉芬的事迹,多次派人来看望她,想给她提供帮助,却都被她拒绝了。“我有手有脚,能自己种地,不用国家照顾。”她依旧在地里劳作,只是脸上的笑容比以前多了。永兴留在了当地工作,时常回家陪伴母亲,每次回来,都会给她讲外面的新鲜事,讲新中国的变化。 1968年,邓玉芬走完了她坎坷而伟大的一生,享年77岁。临终前,她拉着永兴的手,叮嘱道:“儿啊,你要好好工作,为国家多做贡献,不能忘了你弟弟们,不能忘了那些为新中国牺牲的烈士们。” 邓玉芬的故事,是千千万万革命母亲的缩影。她们把自己的儿子送上战场,用母爱支撑着革命事业,用牺牲诠释着家国大义。正是因为有了这样的母亲,有了这样的英雄儿女,我们才能迎来今天的和平与安宁。 邓玉芬的事迹被永远铭记,她的精神也一直传承至今。她让我们明白,革命的胜利从来不是一蹴而就的,背后是无数家庭的牺牲与奉献。今天的我们,更应珍惜来之不易的幸福生活,铭记革命先烈的功绩,传承他们的爱国情怀。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。