原本今天返回的神舟二十号乘组乘坐的返回舱因收到空间小碎片的撞击,为了航天员的健康安全和这次航天任务的圆满完成,原计划11月5日今天进行的返回任务将推迟举行。 随着各国航天发射频率的增加,太空中的“垃圾”数量持续上升,微小碎片的撞击风险也在逐年增加。 这类碎片体积虽小,但因其速度极快,一旦与航天器发生碰撞,释放的能量足以对结构造成破坏甚至影响整体任务安全。 神舟二十号此番遇袭,正是这种风险的具体体现。值得注意的是,这并不是中国航天器首次遭遇空间碎片的干扰,但每一次的应对和处理都体现了我国航天工程体系的成熟与应变能力的提升。 如果把航天任务比作一场接力赛,返回就是最后的冲刺阶段。在前期已经历数月太空驻留、完成各项实验任务之后,航天员的身体状态、心理调适以及舱体设备的完整性都必须被一一校准。 返回舱受到撞击意味着返回过程中可能存在结构应力异常、气密性下降等潜在风险。即便概率极低,在航天工程中也必须以“零容忍”的标准对待所有不确定性。 正因如此,技术团队决定对返回舱进行更深入的评估,确保万无一失才实施下一步操作。这种“慢下来”的节奏,恰恰是对生命负责,对任务负责的体现。 不仅是返回舱本身,空间站整体的运行也受到碎片威胁的影响。近年来,国际空间站就曾多次因碎片逼近而被迫调整轨道,中国空间站同样面临相似挑战。 为了应对这些不确定性,我国不断完善空间目标监测与预警系统,提升精密避碰能力。 此次任务调整,其实也是一次对我国航天系统运行机制的极好检验。它不仅考验技术层面,更是对组织管理、协同决策与公众沟通能力的全面演练。 外界有声音质疑为何不能按原计划返回,是否说明飞船结构存在隐患。实际上,这种担忧并不成立。 一艘返回舱的安全性不仅体现在其能否应对正常飞行计划,更体现在面对突发状况时是否具备足够的冗余设计和应急应对能力。 在国际航天史上,多次因为天气、技术、轨道调整等因素推迟返回的例子屡见不鲜。能够果断作出调整,恰恰说明决策层对数据的尊重,对人的生命的重视。这种科学理性的态度,才是现代航天的真正底气。 从更宏观的角度看,这次任务的延迟也再次提醒我们,航天事业从来都不是孤立的技术堆叠,而是一个集国家战略、科技实力、组织协调与国际环境于一体的综合工程。 在太空碎片问题日益严峻的背景下,各国之间的协调与共识显得尤为重要。当前,全球尚缺乏统一的太空碎片清理机制,大多数国家依靠自身监测系统来规避风险。 中国在这方面已投入大量资源,未来也有望在国际合作中发挥更大作用,推动建立多边共治的太空治理体系。 当然,推迟返回也意味着航天员需要延长在轨驻留时间。对他们而言,这既是对身体极限的挑战,也是一种心理上的再度调适。 但从过往任务来看,中国航天员已经具备了强大的适应能力和应急素养。配备完善的生活、医疗与心理支持系统,让他们即便在轨时间延长,也能保持良好的生理与心理状态。 地面支持团队也会在此阶段提供更精准的保障,确保他们在最终返回前依旧处于最佳状态。 这次延迟的背后,是技术与人性的双重考量,是对安全底线的坚守,也是我国航天工程稳扎稳打、一丝不苟的真实写照。 航天事业不是一场表演,而是一场持续的探索与坚守。在距离地球几百公里的轨道上,每一秒都是对技术与信念的考验。而正是这些考验,构成了中国航天不断前行的动力。 素材来源:疑遭空间微小碎片撞击,神舟二十号将推迟返回 2025-11-05 10:10·北京日报客户端

![在电梯拍照特别有氛围感[呲牙笑]](http://image.uczzd.cn/2938684063081718003.jpg?id=0)

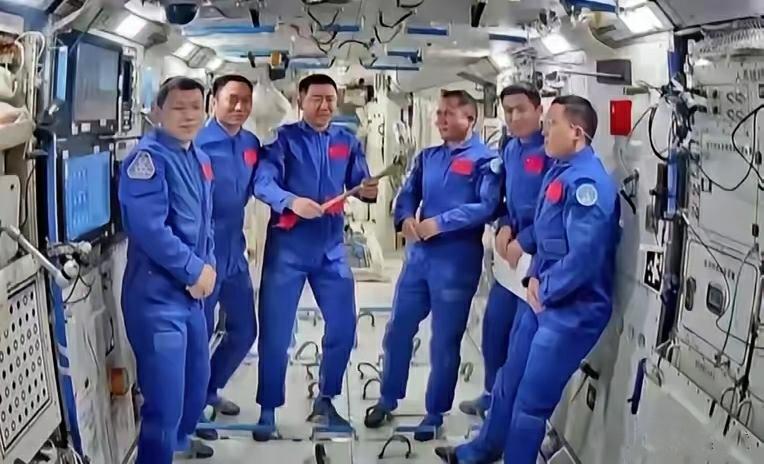

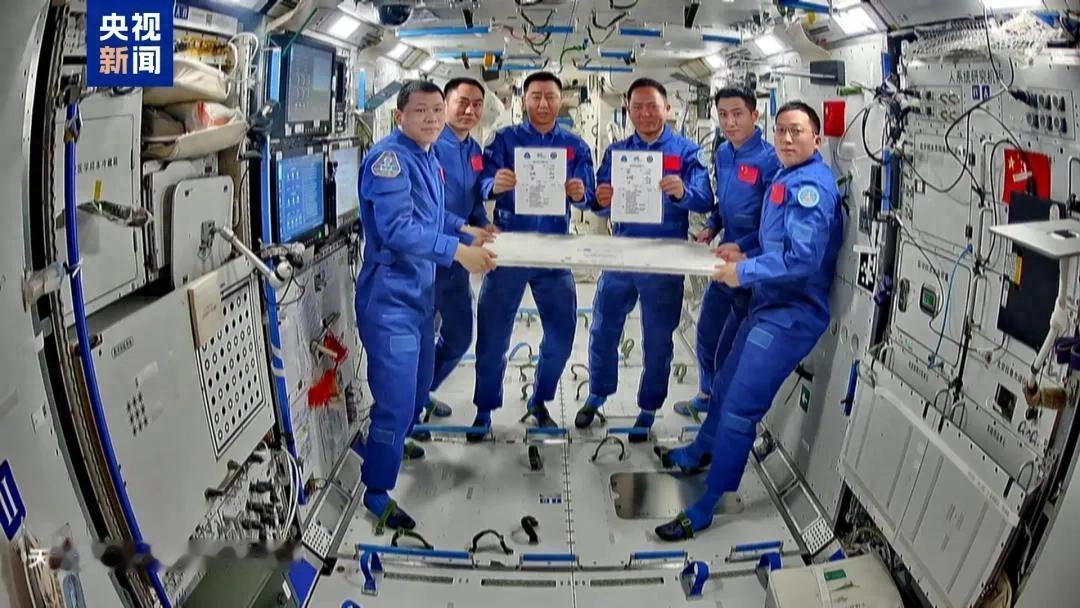

![九九归一~[害羞][害羞]【中国🇨🇳航天神舟二十号航天员乘组在轨(天宫空间](http://image.uczzd.cn/11448696444141408155.jpg?id=0)

huizi662011

安全第一