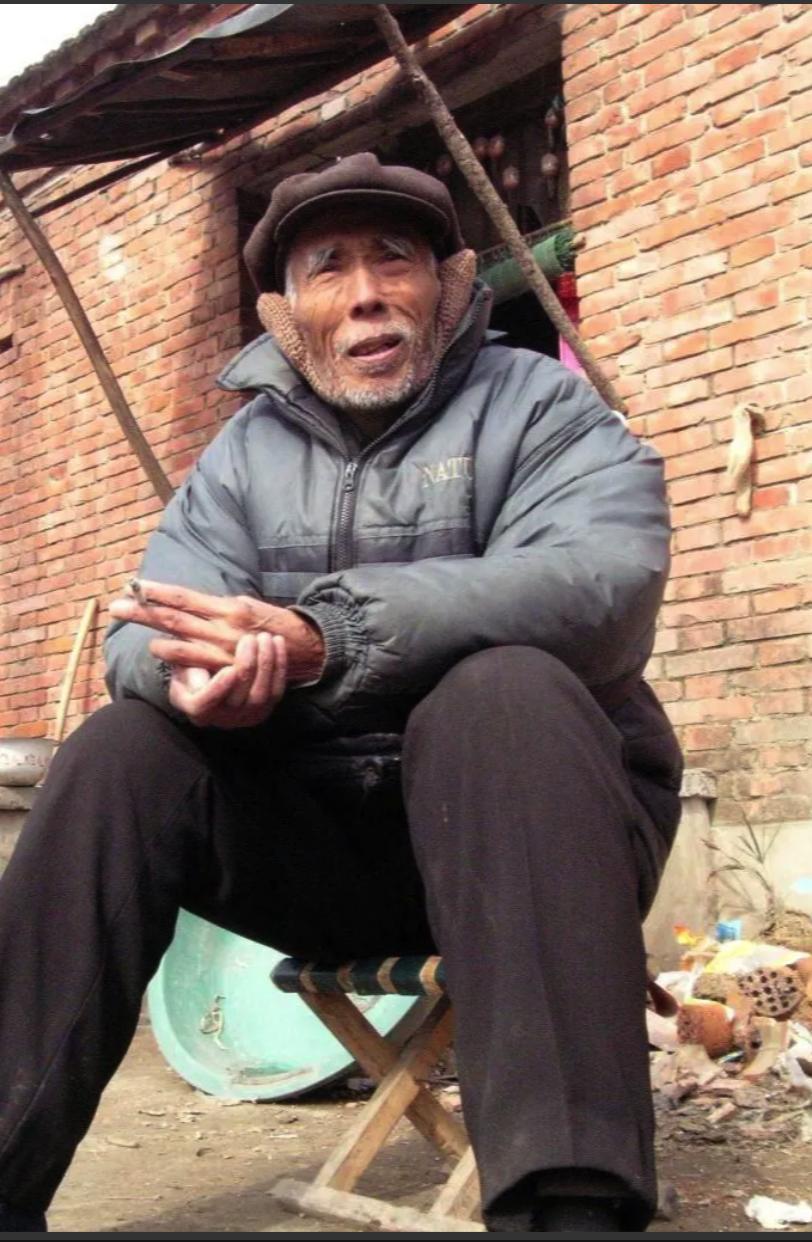

1949年,敌人让杨钦典,把白公馆剩下的19名地下党员全部杀了,这时,一个地下党员说:“你要给自己留一条后路,把我们放了吧!” 2007 年河南老家,86 岁的杨钦典躺在床上,手里攥着张泛黄的重庆地图,指尖反复蹭过 “白公馆” 三个字。 他气若游丝,对着守在床边的儿子说:“那年 11 月…… 要是扣了扳机,就没今天的咱家人了。” 这张地图是他 1950 年从重庆带回的,藏了大半辈子,里面裹着他人生最关键的一次抉择,也藏着他的救赎。 杨钦典的人生,本不该和 “特务”“监狱” 扯上关系。 他出生在河南一个普通农家,小时候跟着父亲种地,日子虽苦却安稳。 1943 年,战乱蔓延到家乡,他被抓壮丁,辗转到重庆,稀里糊涂加入了国民党特务组织,成了白公馆的看守。 刚到白公馆时,他见特务折磨地下党员,夜里总做噩梦,偷偷给狱友递过馒头,却不敢让人知道,怕被当成 “通共” 处理。 28 岁那年,也就是 1949 年 11 月 27 日,毛人凤的 “斩草除根” 命令下来,他端着冲锋枪,站在了 19 名地下党员的监舍前。 那是他人生中最煎熬的时刻 —— 扣扳机,能活下来却要背骂名;不扣,可能连命都保不住。 “老杨,给自己留条后路!” 罗广斌的喊声,像道光照进他的混乱。他看着监舍里的人,想起母亲 “别做坏事” 的叮嘱。 他想起上周给家里寄信,说 “等解放了就回家种地”,要是今天杀了人,回家的路就彻底断了。 渣滓洞的枪声停了,他猛地把枪背到身后,手抖着开监舍的锁,钥匙插了三次才进去,“咔哒” 声在夜里格外响。 他让党员们从后山跑,自己守在门口望风,直到看不见人影,才瘫在地上,后背全是冷汗,知道自己闯了 “大祸”。 那天夜里,他换了便装,躲进破庙,既怕特务抓他,也怕解放军把他当敌人,饿了两天,靠啃树皮充饥。 重庆解放后,罗广斌没忘了他,特意派人找他,跟解放军说 “杨钦典救了我们”。 他没被清算,反而得到宽大处理。 1950 年春天,他带着那张重庆地图,回了河南老家,重新拿起锄头种地,再也没提过白公馆的事,连家人都只知道他 “当过兵”。 村里分土地时,他选了块最偏的地,每天天不亮就下地,晚上帮邻居修农具,想靠干活冲淡过去的记忆。 有次村里来了工作组,问他过去的经历,他只说 “在重庆做过杂工”,不敢提看守的身份,怕给家人惹麻烦。 就这样,他在村里安安稳稳过了几十年,没人知道他曾在白公馆,救过 19 条人命。 1980 年代,红岩纪念馆的人找到他,想了解白公馆的往事。他起初不愿说,后来见来人真诚,才慢慢讲起那个夜晚。 他拿出藏了几十年的监舍钥匙 —— 那是他当年偷偷带出来的,钥匙上的锈迹,记录着岁月的痕迹。 采访的人问他 “后悔吗”,他摇头:“不后悔,19 条命比啥都重,要是当年做错了,这辈子都睡不着觉。” 从那以后,每年 11 月 27 日,他都会对着重庆的方向发呆,有时会拿出地图,跟孙子讲 “那里有爷爷做过的一件对的事”。 晚年的他,身体不好,却总爱坐在门口看田,说 “现在的日子多好,没战乱,能安心种地,值了”。 2007 年,杨钦典走了,手里还攥着那张地图。儿子按照他的遗愿,把地图和那把旧钥匙一起埋进了土里。 如今,在红岩革命纪念馆的展柜里,有一张复刻的重庆地图,旁边写着 “杨钦典,曾为白公馆看守,1949 年 11 月 27 日救 19 名地下党员”。 讲解员讲起他的故事时,总会说:“他不是英雄,却是个守住良知的普通人,用一次选择,改写了自己和 19 个人的命运。” 杨钦典的人生,没有轰轰烈烈,却在关键时刻守住了底线,证明哪怕身处黑暗,也能选择走向光明,这份勇气,值得被记住。 主要信源:(人民文摘——杨钦典的“黑”“红”人生)