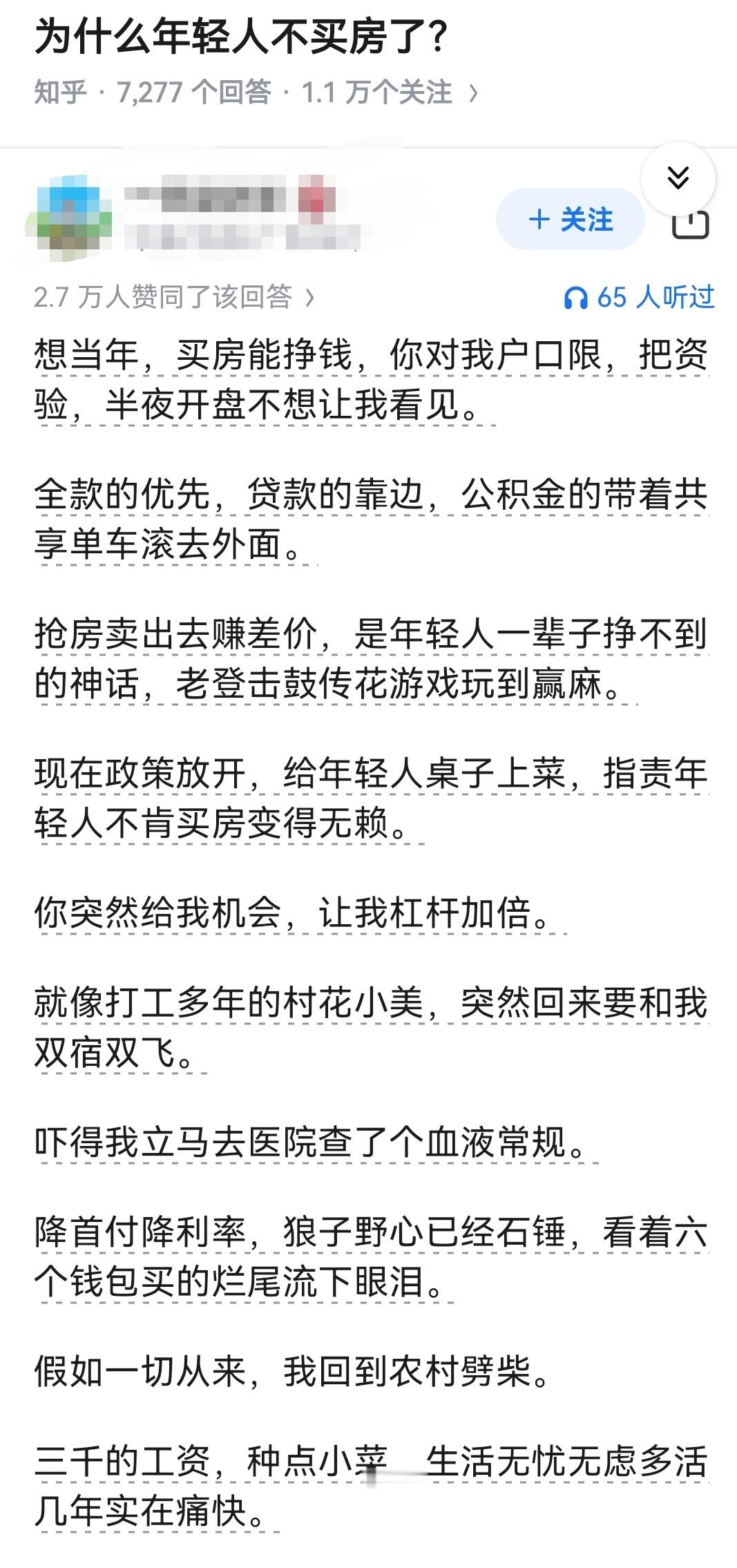

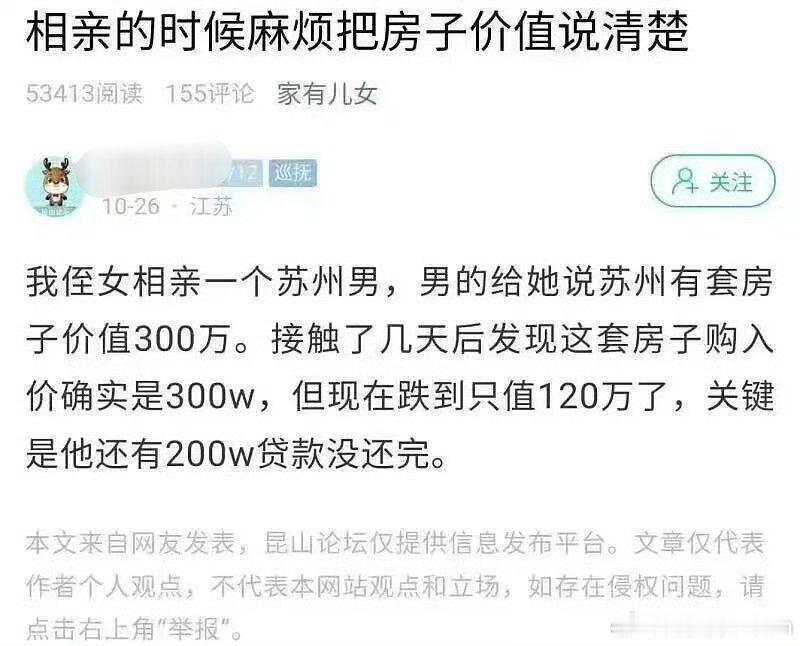

许多人好奇,为何烂尾楼不能由其他开发商接手继续开发。实际上,烂尾楼问题的根源在于制度设计。 首先得明白,烂尾楼不只是简单的“没完工的房子”,它更像一个绑满了各种债务和手续的“炸弹包”,烂尾楼问题的根源就是我们现在还在实行的商品房预售制。 可能有人不知道,这个制度不是我们内地原创的,是上世纪九十年代从香港学来的,香港叫“卖楼花”。 当年内地刚取消福利分房,大家对房子的需求一下子爆发,但开发商普遍没钱,自有资金连10%都不到,融资渠道也只有银行贷款。 要是等房子盖好了再卖,开发商根本撑不下来,所以就引进了预售制,让购房者先交钱,开发商用这笔钱来盖楼。 这个制度的初衷是好的,一方面解决了开发商的资金难题,让更多房子能盖起来;另一方面也降低了购房门槛,大家不用攒够全款就能买房,加速了城市化进程。 但问题也出在这,预售制相当于把建房的风险转嫁给了购房者和银行,一旦开发商把预售款挪去别的地方,或者资金链断了,房子就烂尾了。 最关键的漏洞是预售资金的监管,按理说,购房者交的首付和贷款,应该存在专门的监管账户里,只能用来盖这个项目的房子,等房子盖到一定进度才能给开发商用。 但以前没有全国统一的监管标准,都是各个城市自己定规矩,执行力度也不一样。 这就给了一些开发商可乘之机,他们会想办法把监管账户里的钱挪走,有的拿去买新地,有的投到其他项目,结果本项目的建设资金不够,只能停工。 比如有些烂尾楼,看着已经盖起了框架,就是因为盖到这个程度才能拿到一部分预售款,开发商拿到钱就跑路或者挪用了,留下一个烂摊子。 这不是开发商良心坏,而是制度给了可操作的空间,监管的口子没扎紧,才让这种情况屡禁不止。 接下来就是接盘方最头疼的问题:债务和产权的烂摊子。 一个烂尾楼背后,牵扯的不是一个两个债权人,而是一堆。 银行可能有贷款,施工方可能有工程款没拿到,材料商可能有货款没结清,还有已经买房的业主,他们交了钱却拿不到房。 这些债务关系盘根错节,谁先拿钱谁后拿钱,以前没有明确的规矩。 要是新开发商接手,这些债务是不是都要自己扛?比如施工方的工程款有优先受偿权,银行的贷款有抵押权,购房者的预付款排在哪个位置?以前法律上没说清楚,接盘方根本算不清自己要付出多少成本,万一接手后冒出一堆债主,哭都没地方哭。 还有产权问题,有些烂尾楼的土地使用手续可能不全,或者土地出让金没交清,甚至有的土地性质都有问题。 新开发商接手后,要去补这些手续,跑各个部门,耗费大量时间和精力,还不一定能办成。 比如昆明就有规定,对于土地出让金没交清的烂尾楼,要先追缴欠款才能办理后续手续,这对接盘方来说又是一笔额外的支出。 现在各位应该明白,烂尾楼不能轻易接盘,不是因为没人想接,而是以前的制度设计存在漏洞,让接盘的风险太高、成本太大。 而现在,我们正在通过完善制度,把这些风险和成本降下来。 预售资金监管越来越严,堵住了资金挪用的漏洞。 法律也明确了债务清偿顺序,让接盘方不用再担心债务纠纷,府院联动机制解决了部门协调难的问题,让手续办理更顺畅。 还有各种优惠政策,提高了接盘方的积极性。 这些制度上的改进,正在让越来越多的烂尾楼迎来重生的机会。