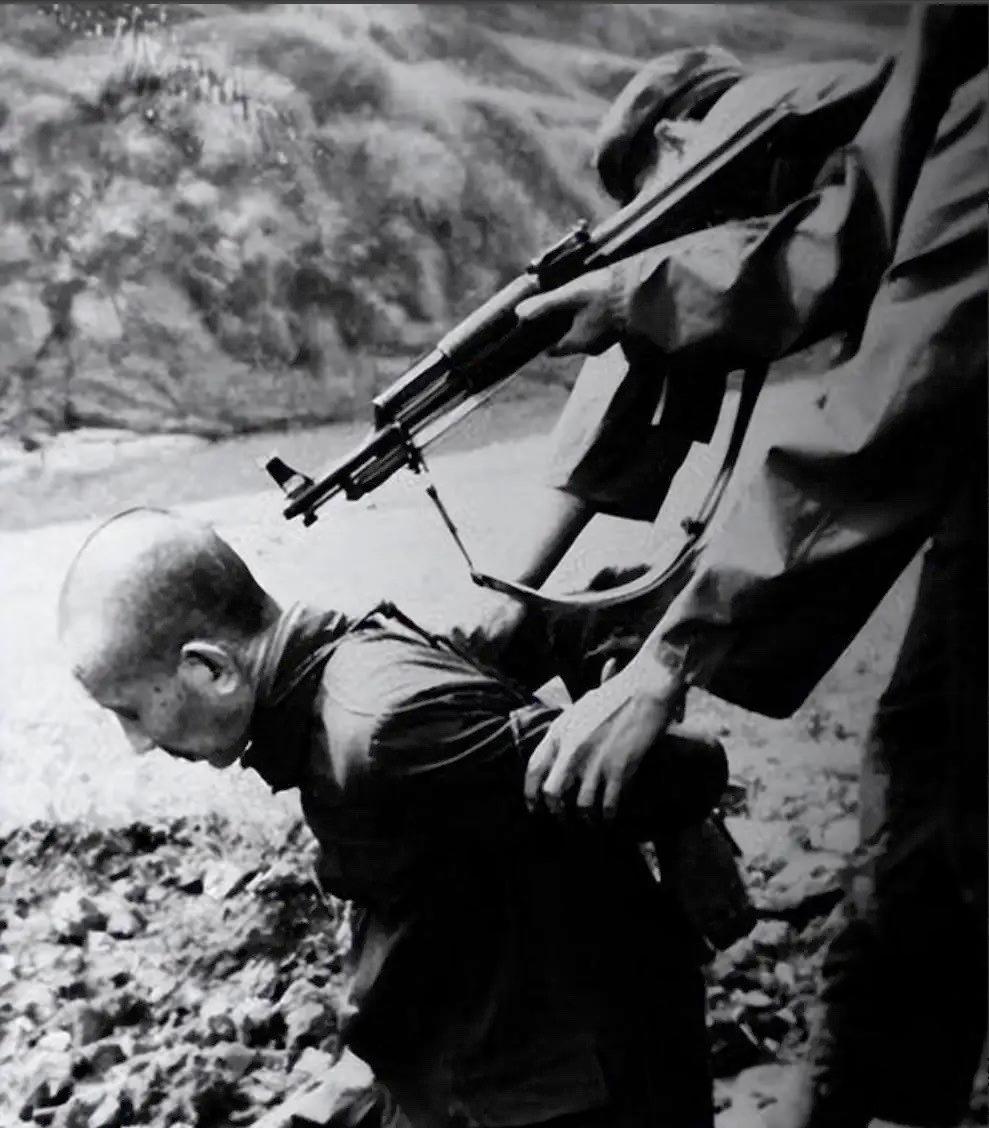

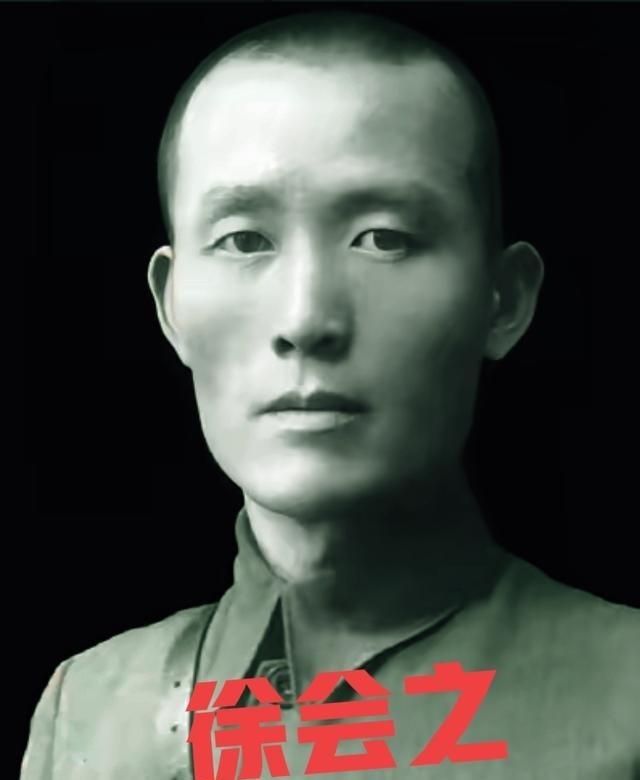

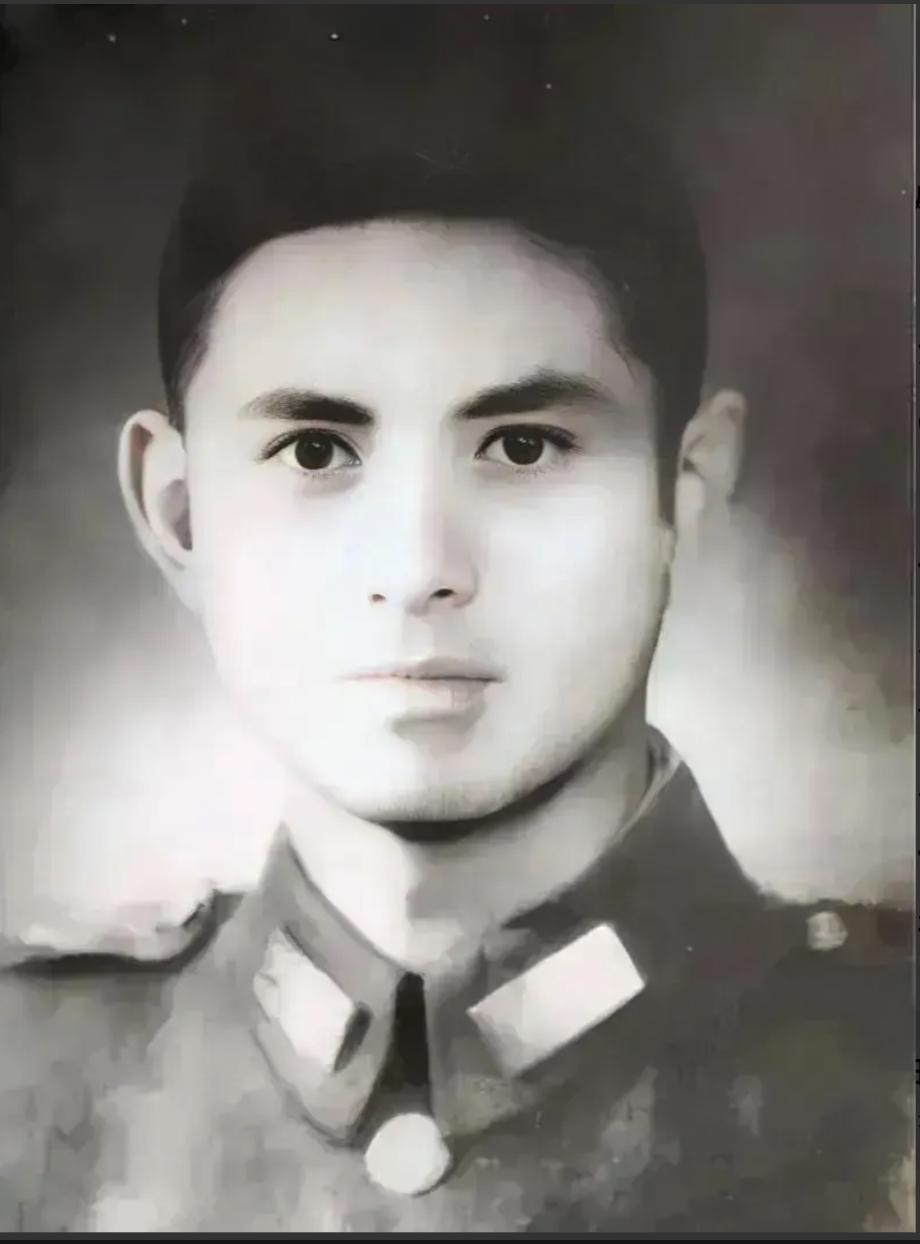

1950年,便衣公安高俊峰买烟时,发现烟铺的老板坐姿端正,看报纸时,双手还举到胸口,感觉不对劲,认为这人有问题。 便衣公安高俊峰买烟时突然警觉:烟铺老板“李老根”坐姿挺拔,捏报纸的手举到了胸口,指尖微扣似握物。 这组反常姿态,让他判断“此人不是普通商贩”。后续排查揭开秘密:这个看似木讷的烟贩,是国民党保密局华北站潜伏特务张敬山。 当时新中国刚成立,国民党撤退前制定“应变计划”,在大陆留下20多万特务、60多万武装土匪。这些人大肆搞破坏:1950年上半年,全国铁路遭破坏事件达400多起,上海杨树浦电厂被特务投放炸药,造成全城停电;广州至武汉的公路桥梁,三个月内被炸毁7座。 高俊峰的警觉,不是“第六感”,而是野战军侦察兵转业的专业素养积累。他1945年参军,在晋察冀野战军侦察连服役5年,专门学习“行为识别术”——军人或特务长期训练会形成肌肉记忆,即便刻意伪装也难以彻底抹去。 培训手册明确写着:“久历行伍者,坐姿不歪、立姿如钉;特务为保持警惕,常呈‘备战姿态’,握物手势多带枪械握持痕迹。” “李老根”的两个细节,正好符合识别要点。 其一,坐姿。普通人守烟铺时多弯腰驼背、随意倚靠,他始终腰杆笔直,双脚与肩同宽,这是标准的军人“立正坐姿”,属于国民党军队新兵训练的基础科目。 其二,握报姿势。正常人看报多将报纸平铺或轻捏一角,他双手举至胸口,指尖微扣呈半握拳状——这是握持手枪的预备姿势,是特务长期携带武器形成的本能反应。 更可疑的是,高俊峰故意问“哈德门烟多少钱一包”,这个当时北京烟贩张口就来的价格,“李老根”有些支支吾吾,对街对面的东郊兵工厂位置却很清楚。 老公安的沉稳此时体现得很充分——高俊峰没有打草惊蛇,借“忘带钱”为由离开,随即联系分局侦查组。他们制定“三步走”排查方案: 第一步查户籍,通过东郊派出所核实,“李老根”的户籍是1949年3月新办的,地址查无此人,担保人“王大爷”也是虚构身份; 第二步蹲点监视,发现每天傍晚都有一名穿灰布衫的人来烟铺买烟,两人交流时不说话,仅靠递烟的手势传递信息; 第三步物证突破,侦查员以“检查消防隐患”为由进入铺内,在墙角木盒的夹层里,发现军用级别的密码本、微型电台零件,以及一张模糊的特务联络名单。 指纹比对是锁定身份的关键。1949年公安部成立后,紧急整合原解放区锄奸部门档案,收录20多万份国民党军警宪特指纹数据,其中包含保密局华北站核心人员的备案信息。 “李老根”按捺指纹后,技术人员当天就在档案中找到匹配项——此人真实身份为张敬山,河北沧县人,1938年加入军统,1948年毛人凤布置北平潜伏组时,被任命为华北站东郊行动组组长,直接受北平站督察王蒲臣指挥。 张敬山的潜伏轨迹,是国民党“应变计划”的典型表现。1948年冬平津战役期间,保密局北平站已开始分批布置潜伏力量,将特务伪装成商贩、工人等身份渗透关键区域。 张敬山选择观音堂胡同开烟铺,不是偶然——这里紧邻东郊兵工厂,周边是外来务工人员聚集区,人员流动大便于隐藏,符合保密局“依托民生据点监控要害”的潜伏策略。 为伪装到位,他提前半年在河北固安的烟铺当学徒,刻意学了些河北方言,但军人出身的行为惯性始终无法彻底掩盖。 此案不是个例,是新中国初期反特斗争“细节制胜”的典型代表。同期天津破获的“海河特务案”中,公安干警通过杂货店老板“擦玻璃的固定节奏”识破信号传递;上海抓获的军统潜伏人员刘全德,因“走路脚跟先落地的军人步态”暴露身份。 值得注意的是群众力量在反特中的作用。张敬山落网后,烟铺隔壁的陈大妈主动反映:“这老板半夜总关着灯嘀咕,有次我起夜,见他用黑布包着东西往村外跑,问就说是‘老家捎的干货’。” 这一线索,让侦查组锁定了其藏在村外坟地的炸药。1950年镇反运动中,全国近千万群众参与举报,形成“全民反特”的天罗地网,这也是保密局潜伏计划接连破产的根本原因。 从历史维度看,这起烟铺反特案折射出新生政权的稳固逻辑。1950年国民党残留的20多万特务中,仅1950年上半年就被破获1.3万起案件,核心原因在于“专业力量+群众动员”的组合拳。 高俊峰这类转业军人带来的战场侦察经验,与普通民众对新政权的拥护相结合,让特务失去了生存的土壤,这也是新中国能迅速稳定社会秩序的关键所在。 张敬山落网后,其供出的联络名单帮助公安捣毁保密局华北站潜伏的3个小组,抓获特务17人,缴获完整电台3部。高俊峰因该案立大功,后来在反特培训中常讲:“特务藏得再深,也藏不住骨子里的习惯;敌人再狡猾,也架不住专业的眼睛和百姓的耳朵。” 1950年的这场没有硝烟的战斗,用一个烟铺里的细节较量,成为新中国反特斗争中“专业制胜、民心安邦”的生动注脚。