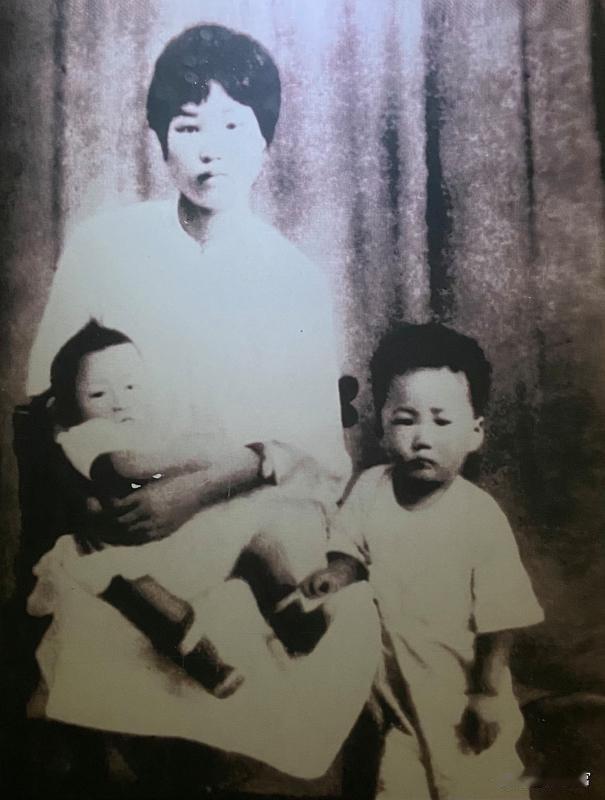

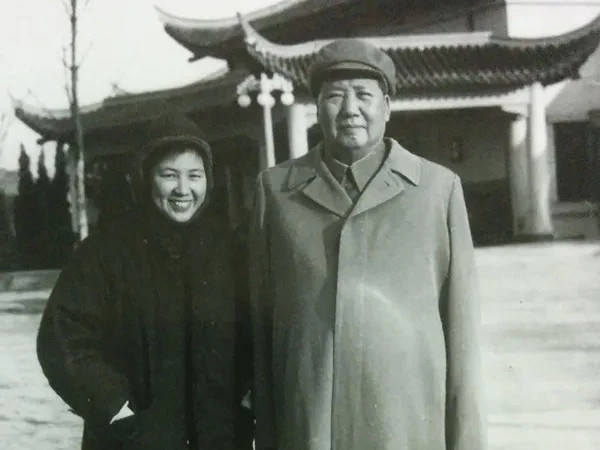

杨开慧本来不会牺牲的。当时国民党迫于社会各界压力,已经将释放她的条件降到了最低,只需公开登报申明同丈夫脱离夫妻关系,不再参加革命活动,做回普通小市民即可。 这份“宽大”背后,藏着的哪里是仁慈,分明是国民党试图瓦解革命意志的卑劣算计。他们算准了世俗对“活命”的执念,以为用自由和亲情做诱饵,就能让一位革命者低头。 可他们忘了,杨开慧不是寻常女子。她18岁追随毛泽东投身革命,在腥风血雨中传递情报、组织农运,早已把个人生死和革命理想绑在了一起。对她而言,夫妻情是与革命信仰共生的羁绊,脱离关系不是简单的文字游戏,是对信仰的背叛,是对爱人的辜负。 狱中那些日夜,敌人的威逼利诱从未停过。他们或许拍着桌子嘶吼,或许假惺惺地劝她“为三个孩子想想”,可杨开慧的回应始终坚定。她在狱中写下的手稿里,字里行间全是对家人的牵挂,却没有一丝一毫妥协的念头——她知道,一旦低头,不仅对不起丈夫的革命事业,更会让无数坚守信仰的同志寒心。 那个年代的革命者,大多有着这样的决绝。李大钊面对绞刑架从容就义,夏明翰以“砍头不要紧”明志,他们都曾有选择“苟活”的机会,却都为了心中的光,放弃了世俗意义上的生路。杨开慧的选择,正是那个时代革命志士精神的缩影。 有人或许会说“留得青山在,不怕没柴烧”,可对杨开慧而言,信仰就是她的青山。失去了信仰,活着不过是行尸走肉,反而会成为革命路上的污点。她用生命证明,有些底线,哪怕付出生命代价,也绝不能触碰。 1930年11月14日,长沙浏阳门外识字岭,29岁的杨开慧倒在枪口下。她到死都没松口,用最壮烈的方式,践行了对革命、对爱情的承诺。这份决绝,不是鲁莽,是历经深思熟虑后的坚定,是革命者最珍贵的风骨。 后来毛泽东得知噩耗,写下“我失骄杨君失柳”的诗句,字里行间的悲痛与敬重,道尽了这位革命伴侣的分量。杨开慧的牺牲,不是悲剧的落幕,而是点燃更多人革命热情的火种,激励着无数人沿着她的足迹前行。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。