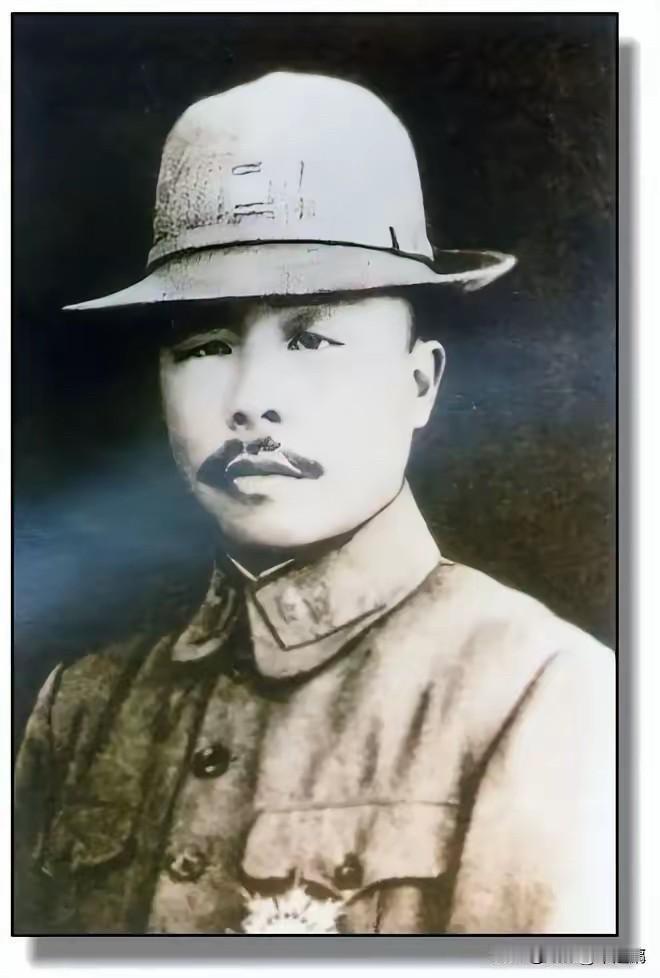

马场町的第二声惊雷:被遗忘的上将陈仪 台北马场町的黄土,在1950年6月的风里还凝着吴石将军的热血。当人们仍为这位"密使一号"的牺牲扼腕叹息时,仅仅8天后的6月18日,同一方刑场之上,又一位重量级人物轰然倒下——陆军二级上将、前浙江省主席陈仪。他的名字,曾在民国政坛与军界掷地有声,却在岁月流转中,渐渐湮没在吴石的光环之后,成为那段暗战岁月里被忽略的重磅注脚。 陈仪的一生,本是一部乱世中的精英传奇。出身浙江绍兴书香门第的他,少年时便怀揣强军救国之志,东渡日本求学,考入著名的陆军士官学校,与蒋百里、蔡锷等日后的军事巨擘同窗。归国后,他从清末新军的基层军官做起,历经辛亥革命的炮火、军阀混战的乱局,凭借过人的胆识与才干,一步步跻身权力核心。北伐战争中,他率部攻克杭州,稳定浙江局势;抗战时期,他坐镇福建,整饬吏治、厉兵秣马,成为东南抗日前线的重要屏障。作为陆军二级上将,他的军衔与威望,在当时的国民党阵营中举足轻重;而担任浙江省主席期间,他推行的禁烟、劝学、兴修水利等举措,更让江浙百姓感念不已。 这位手握重兵、身居要职的上将,骨子里藏着一份超越派系的家国情怀。抗战胜利后,他受命接收台湾,面对战后百废待兴的局面,他力推"去殖民化"改革,恢复中华文化教育,整顿经济秩序,试图为这片饱经沧桑的土地疗伤。虽因施政过急引发部分争议,但那份希望台湾回归正轨、百姓安居乐业的初心,毋庸置疑。而真正让他身陷绝境的,是他对和平的执着追求。 解放战争后期,国民党政权摇摇欲坠,陈仪看透了内战带给国家的创伤,也看清了历史的必然趋势。他不愿再让生灵涂炭,暗中与中共取得联系,力劝自己的老部下、时任京沪杭警备总司令的汤恩伯起义,希望能为江南地区争取和平解放的契机。这份孤注一掷的勇气,在当时的国民党高层中堪称惊世骇俗——他并非失意政客的投机,而是手握权柄者的自我革新,是为了家国大义甘愿押上性命的豪赌。 可惜,这场和平之约终究功败垂成。汤恩伯的告密,让陈仪的密谋彻底暴露,也将他推向了万劫不复的深渊。1949年2月,陈仪被捕入狱,从昔日的封疆大吏沦为阶下囚。在狱中近一年半的时光里,他受尽折磨却始终风骨不改,面对国民党当局的威逼利诱,他写下"我一生无愧于国家民族"的绝笔,拒绝忏悔,拒绝屈服。 1950年6月18日,马场町刑场的枪声再次响起。时年67岁的陈仪身着素衣,从容赴死。他没有吴石那样隐秘的谍战传奇,却以一位上将的身份,用最决绝的方式践行了对和平的信仰。如果说吴石的牺牲是潜伏战线的悲壮绝唱,那么陈仪的就义,便是体制内有识之士对黑暗的公开反抗。 同一片黄土,8天之内,两位民族脊梁相继倒下。吴石的故事因谍战的传奇色彩被反复追忆,而陈仪的壮举,却因牵涉派系纷争与历史迷雾,渐渐被人淡忘。但当我们回望那段波澜壮阔的岁月,不该忘记这位曾手握重权却选择为和平献身的上将——他的勇气,不输任何潜伏者;他的家国情怀,同样值得被永远铭记。马场町的黄土不会忘记,那第二声惊雷,曾为黎明前的中国,炸响过最震撼的正义之声。