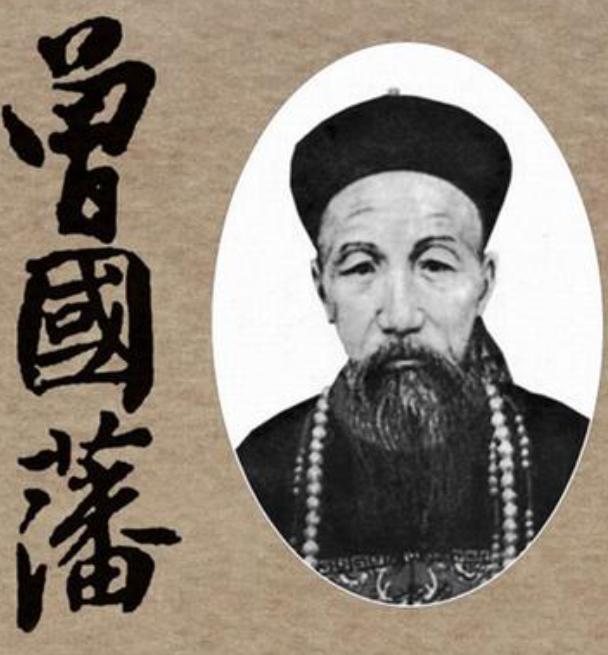

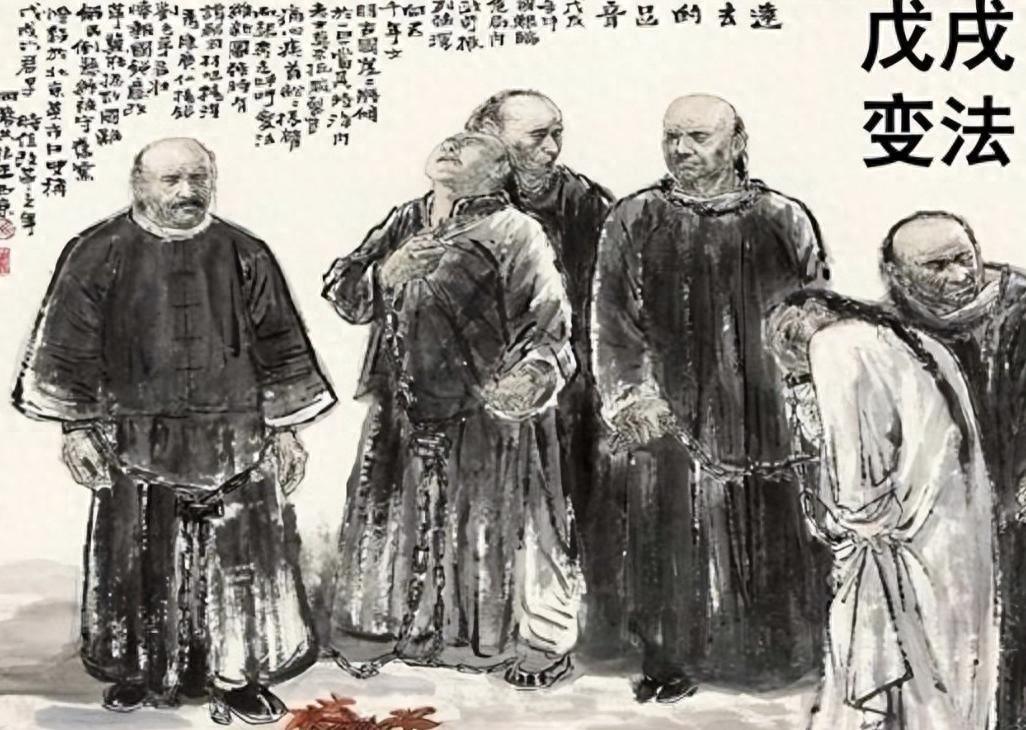

1870年,两江总督马新贻被刺身亡,慈禧震怒,派曾国藩前去彻查。不料,曾国藩拖延数日才动身,审讯时也是一言不发。主审官员密报慈禧:再查大清就完了…. 按理说,太后震怒,皇命难违,曾国藩应该火速上任,表表忠心。 可怪事来了。曾国藩接到圣旨,第一反应是“拖”。他上奏折说自己“病了”,身体实在不行,各种理由请辞。慈禧在气头上,哪管你这个,连发圣旨催促。曾国藩硬是磨蹭了几个月,才慢悠悠地动身。 到了江宁的案发现场,曾国藩的表现更让人大跌眼镜。他这位曾经的“中兴名臣”,办起案来毫无雷霆手段,反而整天闭门读书,对审讯一言不发。 刺客名叫张汶祥,当场就被抓了,而且压根没跑,还高喊“大丈夫一人做事一人当”。这摆明了就是“我来杀人,但你们审不出我背后的人”。 最开始的审讯结果,说是张汶祥因为个人恩怨,这些理由,连三岁小孩都糊弄不了。杀一个总督,是灭九族的大罪,就为这点私仇? 曾国藩就这么“病”着、“慢”着、“沉默”着。 慈禧一看,指望不上曾国藩了。她心里跟明镜似的,曾国藩在包庇。 咱们得倒回去看看,马新贻到底去江宁干嘛了。 他去接替曾国藩,本身就是慈禧下的一步棋。太平天国是被谁平定的?曾国藩的湘军。这支军队在战争中已经成了尾大不掉的军事集团,盘踞在富庶的江南,朝廷根本指挥不动。 马新贻上任,带着慈禧的两大“秘密任务”: 第一,裁撤湘军。把那些骄兵悍将解散,把军权收归中央。 第二,追查太平天国圣库的下落。当年湘军攻破天京,太平天国的巨额财宝不翼而飞。曾国藩上报说“圣库已焚”,但谁都明白,那金山银山,大概率是被湘军私吞了。 这下明白了吧?马新贻这是在刨湘军的命根子。动人钱财,还要人饭碗,湘军那帮“丘八”能干吗? 马新贻在校场检阅的,好巧不巧,正是他新招募的、用来取代湘军的新兵。他在检阅时被杀,这政治警告意味,已经浓到不能再浓了。 慈禧等不了曾国藩,她派出了自己的“王牌”——刑部尚书郑敦瑾。 郑敦瑾是个“铁面御史”,刚正不阿,是慈禧用来敲打地方的“刀”。郑敦瑾到了江宁,会同曾国藩重审。 这回,郑敦瑾是真查了。他不像曾国藩那样装糊涂。可越查,他越心惊。 所有的线索,都明晃晃地指向湘军。刺客张汶祥早年也混迹军中,和湘军的许多将领有着千丝万缕的联系。 郑敦瑾陷入了比曾国藩更深的恐惧。曾国藩是“当事人”的领袖,他沉默是自保;而郑敦瑾是“局外人”,他看清了全局。 他终于明白曾国藩为什么“一言不发”了。 这案子没法查。如果把真相捅破,定罪湘军将领。那等于逼着整个湘军集团造反。 那可是刚打完十几年仗的湘军啊!大清的精锐部队全在他们手里。慈禧坐在北京,靠什么指挥全国?靠的就是这帮刚平定叛乱的“功臣”。 如果湘军反了,大清靠谁去镇压?刚从太平天国的泥潭里爬出来,就要掉进湘军的火坑。大清,真的会“完”。 这就是那个传闻中,主审官员给慈禧的“密报”的真正含义。郑敦瑾必须让慈禧明白:真相不重要,稳定才重要。 当郑敦瑾意识到“再查就完”时,这个案子的结局就已经注定了。 一直沉默的曾国藩,这时候终于“配合”了。两位大员最后拿出的联合审理结果,和最初那个糊弄人的版本,几乎一模一样。 结论是:张汶祥就是个“漏网发逆”,加上早年和马新贻有私仇,勾结了几个海盗,一时冲动,才干了这事。背后“实无另有主使”。 这成了一个彻头彻尾的“个人极端行为”。 为了给慈禧一个交代,也为了给死去的马新贻一个“面子”,这场表演必须做全套。 1871年3月,张汶祥被判处凌迟处死。行刑时,还被活活挖出心脏,用来祭奠马新贻。 这场极其残酷的死刑,就是一场政治秀。它用最血腥的方式,宣告“凶手已伏法”,强行给这个案子画上句号。 案子一结,曾国藩和郑敦瑾不约而同,立刻上疏请求“退休”,说自己身体不行了。他们太累了,这场政治风波,耗尽了他们的心力。慈禧也准了,她知道,这两人知道的太多了。 马新贻,一个想为朝廷办事的能臣,就这样成了中央集权和地方军阀角力下的牺牲品。慈禧输了吗?她没拿到真相。但她也赢了,她试探出了湘军的底线,也保住了大清的“稳定”。 这桩“刺马案”,哪是什么刑事案,这分明是一场用总督的鲜血和刺客的心脏来完成的政治谈判。