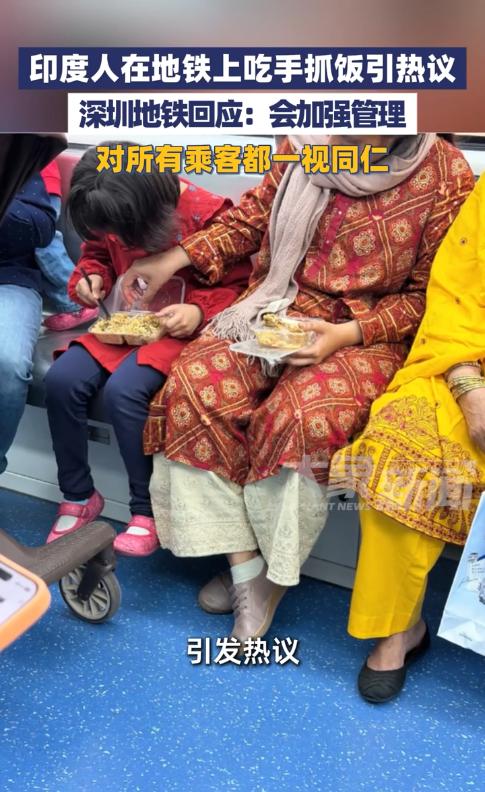

“滚回自己的国家!”10月25日,广东深圳,几名印度人坐地铁时,竟然在大庭广众之下吃手抓饭!虽然有人上前劝阻过他们,可印度人根本不听,地铁站回应:对所有乘客都一视同仁,不会因为是外国人不管。 事件发生在10月25日的早高峰时段,那天,深圳地铁4号线的列车上,一位印度籍乘客正在享用手抓饭,而周围的乘客和工作人员对此产生了不同的反应。 在深圳这样一座国际化都市,常住外籍人口已超过十万,而且地铁内的相关规定标识只使用了中文和英文,对于不懂中文的外籍乘客来说,这样的沟通方式无疑存在盲点。 虽然地铁工作人员用英语和肢体语言进行了劝阻,但由于语言障碍,劝阻并未产生效果。事后,地铁公司也承认,语言不通是此次未能开罚单的原因之一。 虽然深圳地铁的“禁止饮食”标识,许多人可能会认为它只是为了避免食物气味和碎屑影响他人,但它背后的意义远比这些要重要。 地铁运营方指出,食物液体如果洒出,可能导致乘客滑倒,而食物残渣更是鼠害的诱因,实际上,深圳地铁曾在2023年遭遇过一次鼠害导致的信号故障事件,导致列车延误。 老鼠可能咬断地铁系统的电缆,从而影响列车的正常运行,所以禁食规定的实施,其实是为了保障公共安全,维护地铁系统的正常运行,而不仅仅是为了乘客的舒适感。 而且问题的关键不仅仅在于规则本身的制定,而在于规则的执行,在这次事件中,尽管深圳地铁的规定明确表示违规饮食将面临50元到500元的罚款,但工作人员并未开具罚单。 官方解释称,由于高峰期乘客较多,地铁工作人员优先考虑了保障运营秩序,并提到了沟通的困难。这种“弹性执行”的做法,暴露了规则在实际操作中的柔软性。 事实上,根据数据显示,2024年内已有三百余起关于饮食的投诉,但真正受到罚款的比例不到10%,这也意味着,在一些情况下,规则的后果并不是一成不变的,执行是否严格往往取决于具体情境和当事人的态度。 尽管如此,这起事件也促使了深圳地铁对其标识和管理方式的反思,在事件后,深圳地铁在10个重点车站新增了包括印地语、韩语等在内的多语种标识,并计划开展“地铁文明出行月”活动,借此普及地铁文明出行相关知识。 而且深圳地铁正在努力通过多语种宣传和文化沟通,来解决语言障碍问题,推动“禁止”转变为更具沟通性的“教育”,这一变化标志着地铁管理思维的转型,强调了对多元文化背景的尊重。 未来的公共空间治理需要更具灵活性的体系,网友们提出了一个“教育-警告-处罚”分级机制的建议,认为应根据情况灵活处理违规行为,而不是一味地追求硬性处罚。 对此,大家有什么看法呢?

用户15xxx35

对于印度人,强制才管用!例如用警棍柖呼