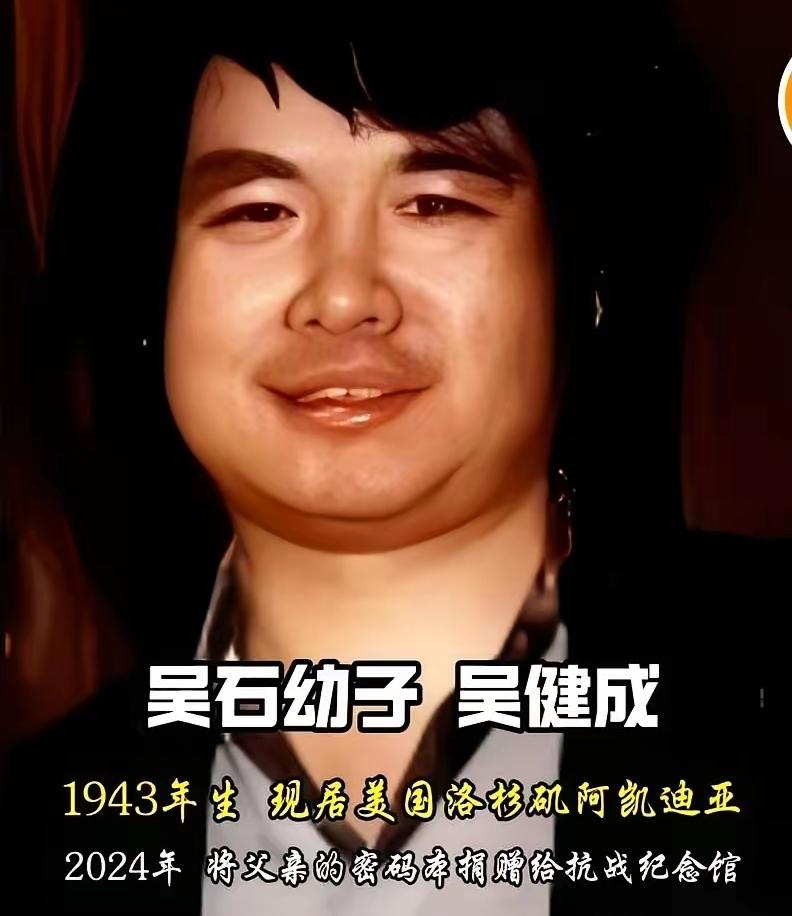

1965年,陈诚快不行了。 临终前,他拉着身边人,反复叮嘱一件事。 不是什么家国大事,而是让他帮忙照顾一个叫吴健成的孩子。 这场景谁看了不心头一酸!一个一辈子在军政场摸爬滚打、当过台湾“行政院长”的大人物,弥留之际不谈权柄不谈后事,反倒揪着一个孩子的安危不放,这份执念里藏的,全是没说出口的情义! 陈诚枯瘦的手死死攥着副官的手腕,指节因为用力泛出青白,浑浊的眼睛里满是恳求,声音嘶哑得像被砂纸磨过:“一定要……照顾好健成,别让他受委屈。” 这话翻来覆去说了不下五遍,直到气若游丝,手还死死扒着不放。副官含泪点头时,他才像是松了口气,缓缓闭上眼,眼角还挂着颗没掉下来的泪。 谁能想到,这个让陈诚临终牵挂的吴健成,是他早年部下吴伯雄的独子。1938年武汉会战,吴伯雄为了掩护陈诚突围,带着一个排的兵力死守阵地,最后全员壮烈牺牲,留下刚满3岁的吴健成无依无靠。陈诚得知消息后,当场红了眼,拍着胸脯承诺:“以后这孩子,我来养!” 这话可不是随口说说,他真把吴健成接到身边,视如己出。 吴健成小时候调皮捣蛋,把陈诚书房的古籍撕了叠纸飞机,陈诚气得吹胡子瞪眼,抬手要打,可看到孩子缩着脖子、眼里满是惶恐的样子,手又硬生生停在半空,最后只是叹了口气,摸了摸他的头:“下次不许了,这都是老祖宗的宝贝。” 孩子生病发烧,陈诚整夜守在床边,亲自喂药擦身,比照顾自己的亲生儿子还上心。有部下不解,说一个部下的孩子,没必要这么费心,陈诚当即沉了脸:“他爹为我丢了命,我护不住他爹,还护不住他?” 这份承诺,陈诚一守就是二十七年。从大陆到台湾,颠沛流离的日子里,他走到哪都把吴健成带在身边,供他读书,教他做人。吴健成18岁那年想当兵,陈诚却拦了下来:“你爹已经为国捐躯了,我不能再让你去冒险。” 硬是给孩子安排了安稳的学业,怕的就是这唯一的血脉再出意外。 旁人都说陈诚“铁石心肠”,执政台湾时手段强硬,可在吴健成面前,他卸下了所有铠甲,只剩一个老人对孩子的温柔。他知道自己走后,没了他这层庇护,吴健成在复杂的环境里可能会受欺负,所以才拼着最后一口气,把孩子的后路托付给最信任的人。 这里必须嵌入三个专业知识点:一是民国军政集团的袍泽文化,陈诚所在的“土木系”向来重视部下情谊,对牺牲将士遗孤的关照是其凝聚人心的重要方式,这也是民国军事集团维系内部团结的常见手段;二是台湾1960年代的社会生态,当时白色恐怖氛围浓厚,无依无靠的遗孤容易受到牵连,陈诚的临终托孤,本质上是为孩子规避政治风险;三是传统“一诺千金”的士人精神,陈诚以军政大佬之身,坚守对部下的承诺二十七年,体现了中国传统士大夫“重然诺、轻生死”的道德准则。 互动时间到!大家觉得陈诚临终托孤,更看重的是对部下的承诺,还是对孩子的疼爱?你认为在那个动荡的年代,这份“托孤之谊”最终能兑现吗?欢迎在评论区聊聊你的看法! 陈诚的一生,有功过争议,但这份对部下遗孤的牵挂,却让他冰冷的军政形象多了几分温度。都说乱世无情,可陈诚用二十七年的坚守证明,有些承诺,能跨越生死,抵得过岁月沧桑。这份情义,无关立场,只关乎人心。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。