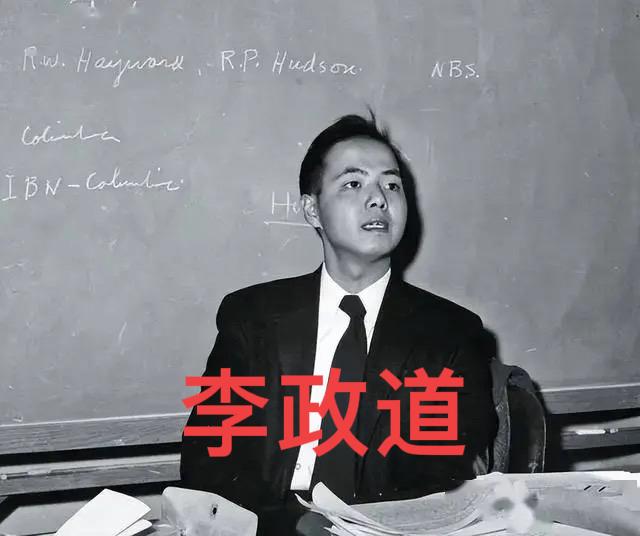

这个世界我最想不通的人,就是李政道了!北大为李政道特意分配了一套住房,李政道不住,也不让儿子住,说儿子没有为学校贡献,让儿子住进去占便宜不合适 搁普通人眼里,这简直是跟好处过不去。要知道北大给的房子可不是随便分配的,那是实打实的认可。李政道跟北大的缘分打年轻时就结下了,1945年他就以北大学生的身份注册入学,转到西南联大物理系深造。 那些年在联大,恩师们的惜才爱才刻进了他骨子里,也养成了他求实严谨的性子。后来他赴美求学,31岁就拿下诺贝尔奖,成了首获诺奖的中国人,这份成就足够让任何一所高校奉为座上宾。 更何况他对北大的付出,早就远超一套房子的价值。改革开放后他一门心思帮祖国培养人才,独创的“中美联合培养物理类研究生计划”,十年间就推荐了915名学生赴美深造,光北大就占了202人。这些学生后来大多回国成了学术领军者,这份功绩说一句“桃李满天下”都嫌轻。 他还在北大发起建立现代物理研究中心、高能物理研究中心,甚至掏自己的积蓄设立“䇹政基金”,千余名北大学子借着这个机会成长为创新人才。 北大给分房,说白了是对他这些年无私付出的一点回馈。换做别人,就算坦然接受也没人会说什么。可李政道的逻辑特别简单:好处得跟贡献挂钩。 他自己常年奔波于中美之间,忙着推动学术合作、给学生演讲,根本没时间住这套房。有人劝他让儿子先住着,省得房子空着浪费,他却半点不松口,直言儿子没为北大做过贡献,没资格占这个便宜。 这份较真劲儿在他身上可不是头一回出现。国内有关部门好几次提出要给他支付相关费用,都被他坚决拒绝了。当年推动CUSPEA计划的时候,他更是亲力亲为到极致。 那时候科技不发达,几百封申请书全是他亲笔写、亲手寄,从制度设计到阅卷组织,每个环节都盯得紧紧的。他给北大寄资料,一寄就是一百多册,足够撑起一个小型阅览室,却从没提过半点回报的事。 他对自己的要求严得近乎苛刻,可对国家的人才培养却大方得不像话。邓小平同志当年会见他的时候,他聊的全是怎么帮中国搞科研、育人才。 北京正负电子对撞机建成、中国博士后流动站制度创立,这些影响深远的大事背后,都有他奔走倡议的身影。他总说全中国人是“一棵大树”,精神相连,这份赤子之心从来不是挂在嘴上的空话。 2003年北大物理学科九十周年庆典上,他在挤满人的阶梯教室里演讲,听完学生提问当场竖起大拇指夸北大校风好。临走时还画了幅“物理大树已成林”,寓意北大物理在近代中国扎根成长的历程。 二十年后学科一百一十周年,他又题词“十年新绿”,这份牵挂从来没断过。可就算跟北大亲到这份上,他也没动过半点“特殊化”的心思。 那套空着的房子,就像一面镜子,照出了他最纯粹的底色。他这辈子拿过无数荣誉,诺贝尔物理学奖的光环够亮了,可他最在意的从来不是这些。 1996年给北大学生演讲时,他引用杜甫的诗“细推物理须行乐,何用浮荣绊此身”,这哪里是讲物理,分明是在说自己的人生。那些旁人趋之若鹜的利益,在他眼里全是绊住脚步的“浮荣”。 后来有人问起这事儿,他也没多解释,只说做学问先做人,规矩不能破。其实想想也明白,从西南联大时跟着恩师治学,到后来自己成了大师,他一辈子都在践行“求实”二字。 学术上不掺半点水分,做人上更容不得一丝含糊。儿子没贡献就不能住学校的房,这在他看来不是什么高尚,只是最基本的本分。 现在再回头看,北大那套房子他虽然没住,可他留给北大的东西可比一套房子金贵多了。他亲手浇灌的“物理大树”早已在北大扎根成林,那些通过他的计划成长起来的人才,那些他推动建立的科研平台,都是比住房更长久的财富。他拒绝的是一份物质待遇,守住的却是知识分子最珍贵的风骨。 这种事儿放在今天,估计还是有人会觉得“想不通”。可正是这份“想不通”,才衬出了李政道的了不起。他一辈子跟物理打交道,研究的是宇宙间的规律,做人却比规律更严谨。那套空着的房子,终究成了他一生品格最生动的注脚。