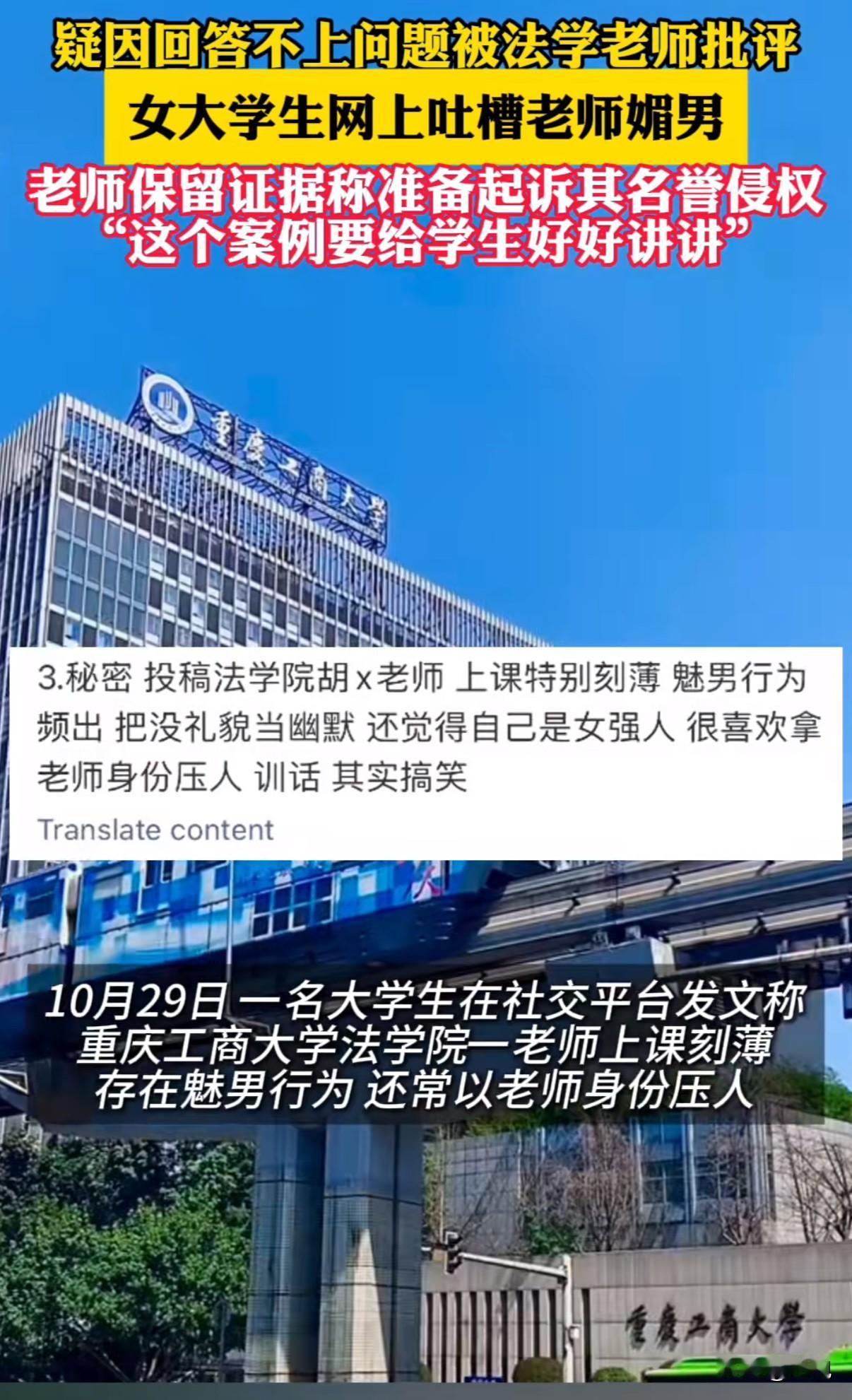

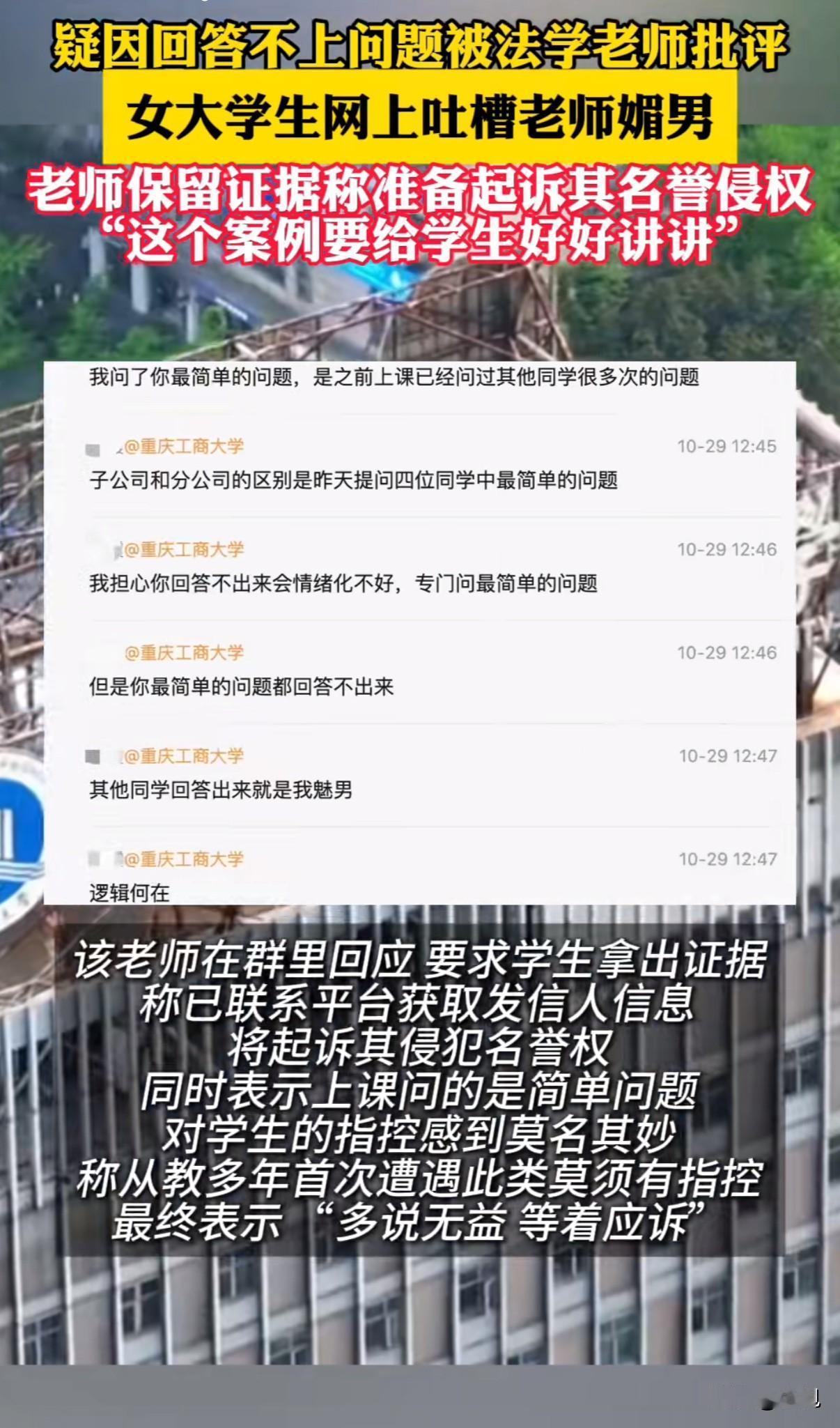

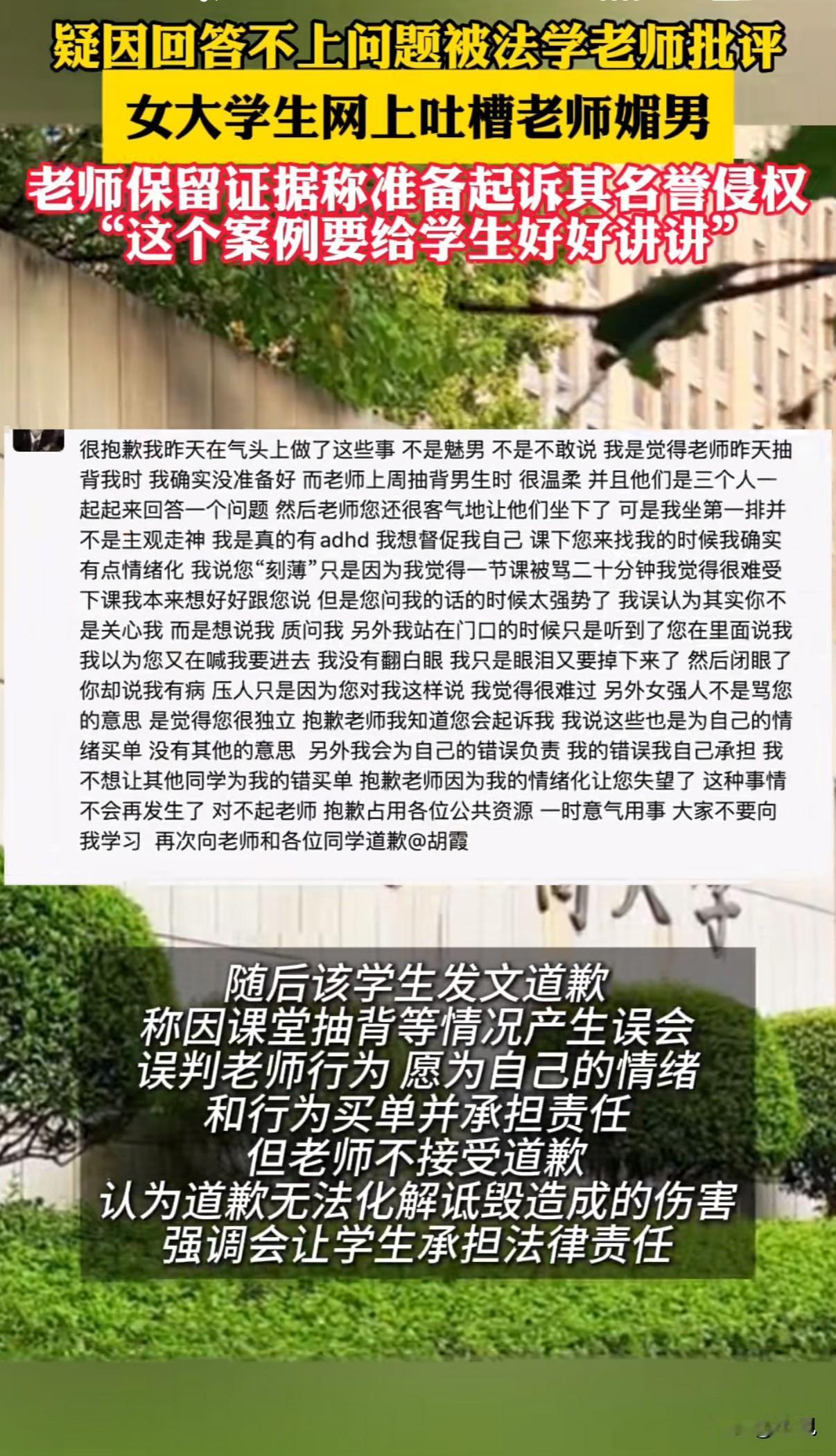

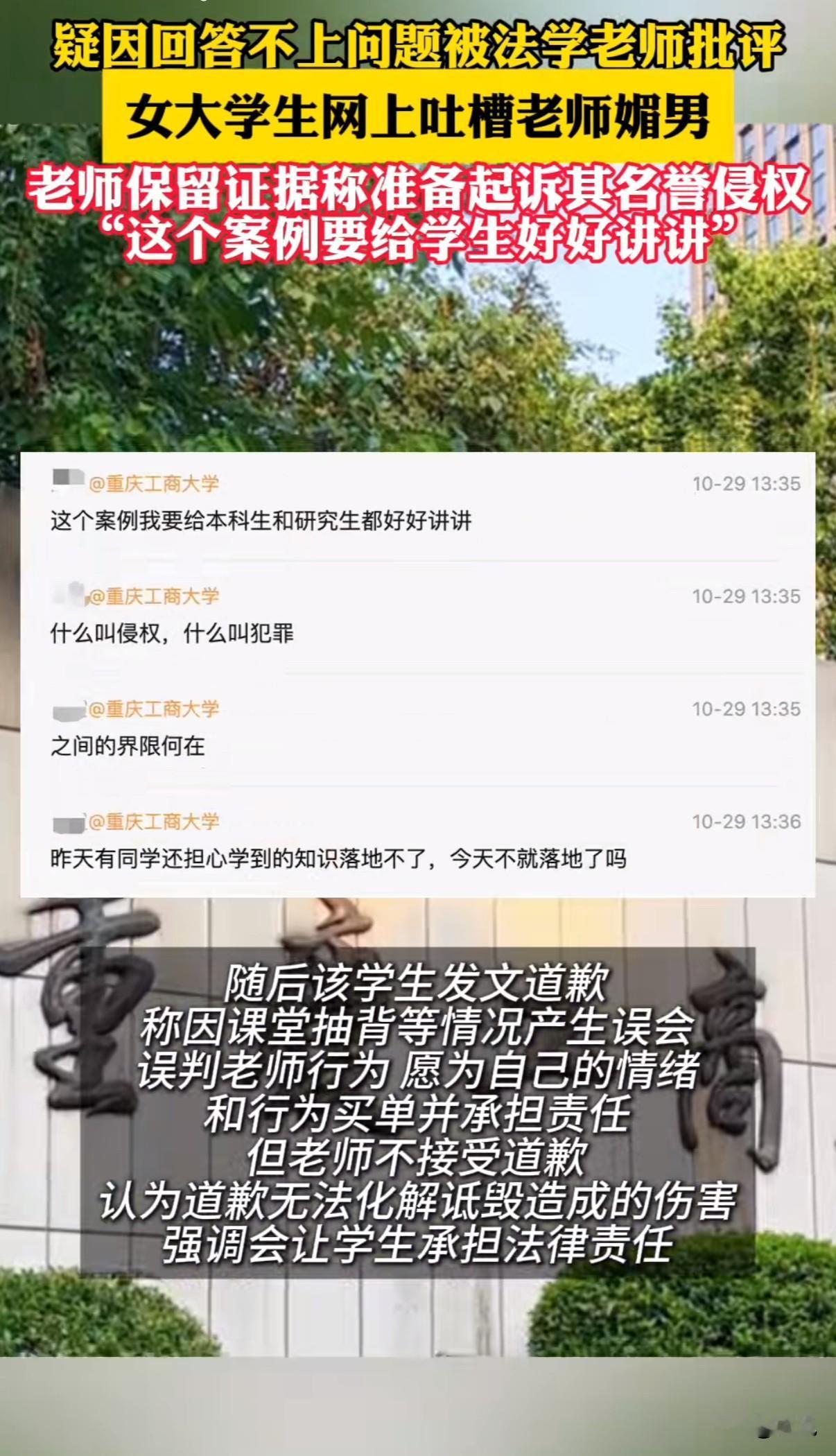

“祸从口出”!学生匿名吐槽老师刻薄,老师反手要起诉侵犯名誉权,双方都觉得自己委屈。 10月29日,重庆工商大学校园账号"工商秘密"收到匿名投稿。学生李某吐槽法学院胡老师"上课刻薄、把没礼貌当幽默"。这条消息在微信群快速传播。 胡老师在企业微信强硬回应:要求48小时内提交证据,否则起诉侵犯名誉权。她已联系平台获取投稿人信息,并完成证据保全。特别强调"网络不是法外之地"。 学生李某紧急道歉。她解释是因为上课提问没答出来,被当众批评20分钟感到难堪。否认"媚男"是贬义,辩称本意想夸老师是"女强人"。还提到自己患有注意力缺陷障碍,并非故意走神。 胡老师拒绝接受道歉。"道歉若有用,要法律何用?"她表示诋毁造成的伤害无法用道歉弥补。随后宣布解散课程群、取消课堂互动和考勤,计划回重庆后立即起诉。 这件事的争议焦点很明确:学生的吐槽是否构成法律意义上的侵权。 从法律角度看,名誉权侵权需要同时满足三个条件:存在捏造事实的行为、造成社会评价降低、行为和损害之间有因果关系。 学生描述"被当众批评20分钟"属于个人感受范畴。如果基本事实存在,更多是情绪表达而非恶意诽谤。 侵权成立还需要实质性损害后果。比如北京四中院曾处理类似案件,认为虚拟账号发言若未影响现实中的社会评价,则不构成侵权。目前看不出这次匿名吐槽对胡老师造成了实际声誉损害。 但网络发言确实有边界。如果使用侮辱性词汇或故意捏造事实,就可能从正当批评滑向侵权。有人因在朋友圈称他人为"诈骗犯"被判赔偿,还有劳动者维权时发布不实信息被认定侵权。 学生和老师的关系本该是教学相长,如今却走向了对簿公堂。双方都选择了最激烈的应对方式:一个用匿名吐槽宣泄情绪,一个用法律武器强势回击。这场冲突没有赢家,只有两败俱伤。