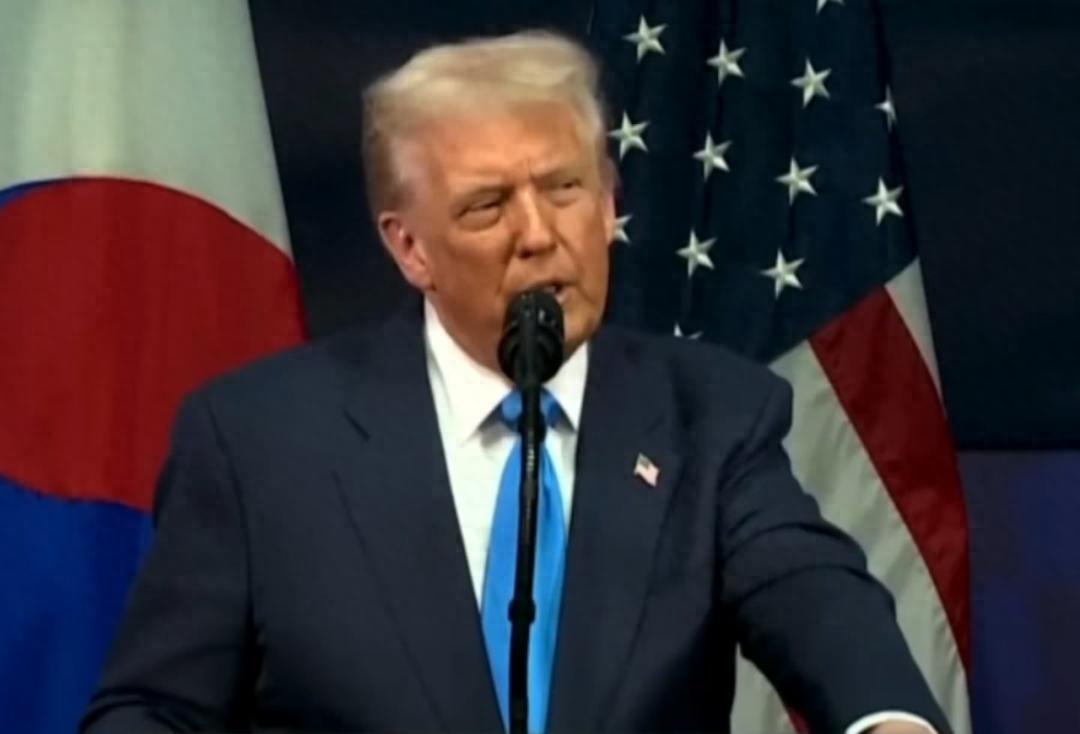

特朗普又开始吹了! 若当时自己在任,俄乌冲突就不可能发生。 10月29日,特朗普在韩国发表演讲时,表示“原本以为凭借自己和普京的关系能轻松解决”,语气中充满了遗憾,可能发现自己和普京的关系也没这么铁。 上任之前,他信誓旦旦的觉得自己上任,一定能解决俄乌冲突,结果这不狠狠打脸了,都上任一年了,想搞个会晤都搞不来。 开始为自己找理由了,毕竟他可是特朗普。 特朗普为自己找的理由是什么?如果当时他在任,俄乌冲突就不会发生。 但这个假如,就像是特朗普假如自己当上总统,就能解决俄乌冲突一样,就算当时特朗普在任,也可能阻止不了。 但没有发生的事情,此时却成了特朗普迟迟摆平不了冲突的借口。 特朗普的自信并非毫无根据,在他就任总统的四年间,他与普京确实建立了一定程度的工作关系。 但将解决俄乌冲突的希望寄托于领导人之间的私人关系,无疑低估了冲突背后的复杂因素。 而就在特朗普发表这番言论的前几天,他刚刚取消了与普京的会面计划。 这一取消很能说明问题:在国家利益和战略考量面前,所谓的“个人关系”显得如此脆弱。 美国情报机构一份最新评估也佐证了这一点,指出普京表现出不愿在乌克兰战争问题上妥协的立场,尽管特朗普一直在推动和平谈判。 特朗普意识到,其实最有可能结束俄乌冲突的,就是按照当前展现“割裂”顿巴斯地区,一部分给俄罗斯,一部分给乌克兰,借此让俄罗斯高抬贵手。 毕竟乌克兰在北约的支援下,还打不过俄罗斯,论停火这件事,乌克兰真没话语权,论话语权还不如它背后的北约集团。 对于特朗普来说,结束俄乌冲突,不仅是自己减少海外军事的竞选承诺,也为自己增加一项“外交成就”,以及不要再被乌克兰拖拽进战火的陷阱里。 很可惜的是,上任一年,他也没完成。 即便是自称与普京有特殊关系的特朗普,也不得不回归传统的施压手段。 俄乌冲突难以解决的根源在于,这是一场涉及俄罗斯、乌克兰和美国(及西方)三方利益的复杂博弈,每一方都有不可妥协的核心关切。 对俄罗斯而言,其最根本的诉求是确保乌克兰不加入北约,并承认俄罗斯在顿巴斯地区的利益。 俄罗斯外长拉夫罗夫近期明确表示,如果冲突的“根本原因”得不到解决,俄罗斯排除停火的可能性。 这些“根本原因”包括永远禁止乌克兰加入北约,以及结束所谓的“对讲俄语人口的事实上的种族灭绝”。 对乌克兰来说,这是一个关乎国家主权和领土完整的问题。 泽连斯基面临着几乎不可能完成的任务:同意领土割让意味着政治自杀,坚持战斗又面临军事实力的差距。 他在特朗普的提案前后矛盾的反应,正体现了这种两难处境。 而对美国及其西方盟友而言,过度让步于俄罗斯意味着国际规则的破坏,可能引发更广泛的地缘政治后果。 然而,持续支持乌克兰又面临国内财政和民众厌战情绪的压力。 特朗普声称若他在任,俄乌冲突“就不可能发生”,这一论断引发了人们对冲突是否本可避免的思考。 回溯历史,俄乌冲突的种子早在苏联解体之初就已埋下。 有分析认为,乌克兰在别洛韦日协议后的国家建构进程,不可避免地表现为去苏联化乃至去俄罗斯化的过程。 随着欧盟东扩,乌克兰成为了西方与俄罗斯地缘竞争的焦点。 2004年,欧盟东扩全面完成,同年乌克兰发生颜色革命,这个国家的转型进程进入新阶段。 像乌克兰这样处于地缘政治关键点上的国家,其身份转化过程往往会成为大国博弈的目标。 俄乌冲突的爆发并非偶然,而是后冷战时代国际体系矛盾的集中体现。 在大国缺少安全共识的情况下,处于关键地缘位置的国家转换空间身份,无法以自然的方式完成。 特朗普取消与普京的会面,以及对俄罗斯石油公司实施制裁,表明他目前更倾向于采取强硬姿态。 但与此同时,他仍在继续推动和平谈判,显示出他并未完全放弃外交途径。 特朗普可能意识到,唯一停止这场战争的方法可能就是维特科夫的解决方案,将顿巴斯地区让给普京。 特朗普在韩国的那番感慨,听起来像是对个人外交效力的一曲挽歌。 他从自信能通过“哥们关系”解决世界难题,到不得不面对国际政治残酷现实的转变,颇具戏剧性。 美国特使的两种对立立场、泽连斯基的摇摆不定、普京的毫不妥协,这些复杂的因素构成了一幅远比“个人关系”更为复杂的图景。 国际政治终究不是一场靠个人魅力就能解决的茶话会,而是利益、力量与战略的持久博弈。