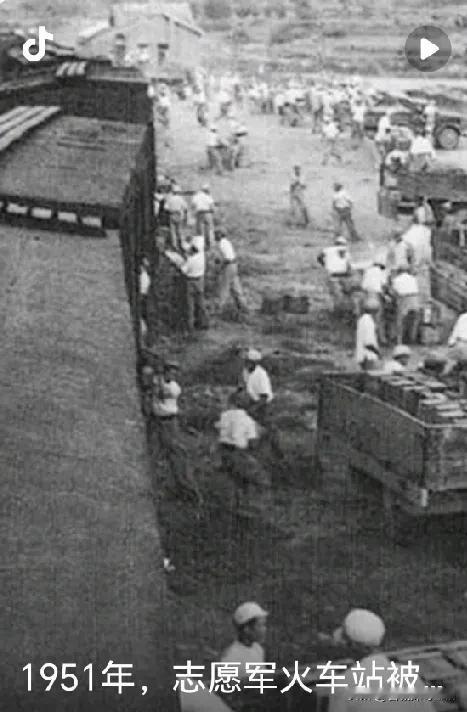

1951年志愿军火车站被炸,彭德怀连夜下令:立即停止雇佣朝鲜员工 被炸的是三登火车站,一个藏在平壤以东山沟里的隐蔽站点,却是志愿军最关键的物资周转枢纽。 当时第五次战役即将打响,39军、12军等五个军的补给全指望这里,车站里堆着300多万斤粮食、40万套衬衣还有30万斤豆油,全是前线战士的救命粮、御寒衣。 轰炸发生在1951年4月8日清晨,四架美军B-29轰炸机突然冲破云层,直扑这个号称“藏在深山里”的站点。 没有防空武器掩护,战士们只能眼睁睁看着炸弹密集落下,铁轨炸得扭曲,物资堆瞬间燃起冲天大火。轰炸足足持续了10个小时,直到下午四点敌机才扬长而去,现场清点时,84车皮物资只剩焦黑残骸,抢救出来的不足十分之一。 这些物资是国内百姓节衣缩食凑出来的,光粮食就够五个军吃半个月,衬衣本是给即将入夏的战士换的,如今全成了灰烬。 消息传到志愿军司令部,彭德怀在屋里来回踱步,气得声音都在抖,连着骂了三声“犯罪”。他太清楚后勤对前线的意义——此前砥平里战斗失利,就是因为炮弹送不上来,每个炮兵连平均每门炮只剩20多发弹药。 志愿军的进攻本就受限于“礼拜攻势”,物资只能支撑七天作战,三登车站一炸,第五次战役的备战直接陷入绝境。不少部队没了夏衣,只能把棉衣棉花掏出来穿,口粮也得按人减半分配。 怒火稍平后,彭德怀的目光落在了车站的朝鲜员工身上。当时为解人手不足的困境,后勤部门雇佣了大批朝鲜当地员工,负责搬运物资、调度车辆这些杂活。 可三登车站位置隐蔽,美军怎么能精准轰炸?谁也说不清这些员工里有没有问题。朝鲜员工大多没经过训练,语言不通导致指令传达慢,更关键的是,南北朝鲜人样貌、语言几乎一样,根本没法分辨身份。 连夜找来总后勤部部长洪学智,彭德怀拍着桌子下令停雇所有朝鲜员工,语气不容置疑。洪学智带着人立刻展开调查,走访了幸存的战士和周边群众,很快揪出了关键线索。有战士回忆,轰炸前几天总看到个“朝鲜军官”在车站转悠,可登记册上根本没有这个人。 顺着线索追查,终于抓到几个假扮商人或员工的南韩特务,正是他们摸清了物资存放位置,用镜子反射阳光给飞机指引目标。 真相大白,可问题比想象中更复杂。雇佣朝鲜员工本是无奈之举,志愿军入朝初期后勤力量严重不足,第一、二次战役时前方作战兵力和后方人员比例高达15.4∶1,根本抽不出人手打理车站。 更棘手的是铁路主权问题,金日成一开始坚决不同意志愿军单独使用铁路,直到苏联调解才松口,却坚持要派朝鲜军官管理、用朝鲜员工协助,这就给了特务可乘之机。 语言不通、管理混乱的弊端早有显现。朝鲜员工和志愿军战士沟通全靠比划,物资卸载常常出错,调度时甚至出现过特务故意乱举信号灯导致列车相撞的情况。 这些问题积累下来,再加上物资堆放过多来不及伪装,才酿成了这场灾难。彭德怀的命令虽有些“一刀切”,却戳中了后勤体系的漏洞——在敌特渗透严重、管理衔接不畅的情况下,任何疏忽都可能致命。 这道命令很快引发了中朝之间的摩擦。朝鲜方面觉得受了委屈,认为这是质疑他们的诚意,可彭德怀态度强硬,后勤安全容不得半点侥幸。 争执过后,双方才冷静下来解决问题:朝鲜不再坚持必须用本国员工,志愿军则加强了特务排查,还专门组建了公安干警队伍负责后方安保。更关键的是,这次事件推动了后勤体系的彻底改革。 1951年5月19日,中央军委正式成立志愿军后方勤务司令部,洪学智兼任司令员,把铁道、工程、防空等力量整合起来,形成了统一的保障体系。 铁道兵开始昼夜抢修铁路,公路上设起了防空哨,敌机一来就鸣枪报警,汽车损失率从40%降到了0.5%。战士们还发明了“片面运输”“水下桥”等办法,硬生生在轰炸中铺出了“钢铁运输线”。 三登车站的损失成了惨痛的学费,它让所有人明白,现代战争里后勤就是生命线。彭德怀的紧急命令或许带着愤怒,却倒逼出了更完善的保障机制,为后续作战筑牢了基础。后勤从“跟不上”到“打不烂”的转变,藏着志愿军以弱胜强的密码。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。